目录

快速导航-

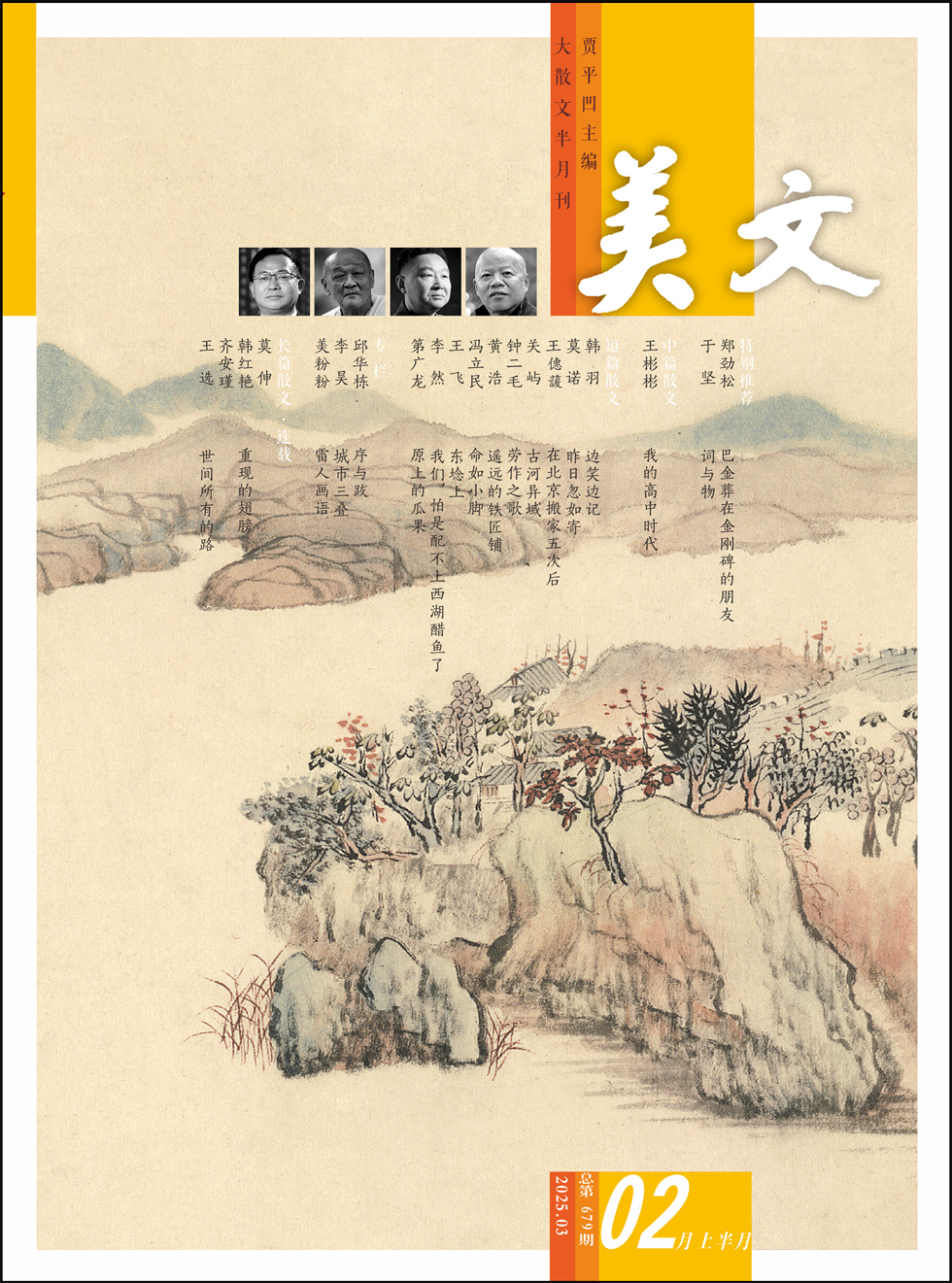

| 美文(2025年2月)

| 美文(2025年2月)

-

特别推荐 | 巴金葬在金刚碑的朋友

特别推荐 | 巴金葬在金刚碑的朋友

-

特别推荐 | 词与物

特别推荐 | 词与物

-

中篇散文 | 我的高中时代

中篇散文 | 我的高中时代

-

短篇散文 | 边笑边记

短篇散文 | 边笑边记

-

短篇散文 | 昨日忽如寄

短篇散文 | 昨日忽如寄

-

短篇散文 | 在北京搬家五次后

短篇散文 | 在北京搬家五次后

-

短篇散文 | 古河异域

短篇散文 | 古河异域

-

短篇散文 | 劳作之歌

短篇散文 | 劳作之歌

-

短篇散文 | 遥远的铁匠铺

短篇散文 | 遥远的铁匠铺

-

短篇散文 | 命如小脚

短篇散文 | 命如小脚

-

短篇散文 | 东埝上

短篇散文 | 东埝上

-

短篇散文 | 我们,怕是配不上西湖醋鱼了

短篇散文 | 我们,怕是配不上西湖醋鱼了

-

短篇散文 | 原上的瓜果

短篇散文 | 原上的瓜果

-

专栏 | 成都范特西【城市三叠】

专栏 | 成都范特西【城市三叠】

-

专栏 | 雷人画语

专栏 | 雷人画语

-

长篇散文·连载 | 十万火急的拯救【重现的翅膀】

长篇散文·连载 | 十万火急的拯救【重现的翅膀】

-

长篇散文·连载 | 活在城中村【世间所有的路】

长篇散文·连载 | 活在城中村【世间所有的路】

-

长篇散文·连载 | 石涛:笔墨当随时代

长篇散文·连载 | 石涛:笔墨当随时代

登录

登录