目录

快速导航-

诗性大地 巨变山乡 | 山那面人家

诗性大地 巨变山乡 | 山那面人家

-

不分行 | 乡下女孩都有个原生态名字

不分行 | 乡下女孩都有个原生态名字

-

不分行 | 在葵园

不分行 | 在葵园

-

不分行 | 一 天

不分行 | 一 天

-

不分行 | 星 辰 (外二章)

不分行 | 星 辰 (外二章)

-

不分行 | 风物志:给松嫩平原造

不分行 | 风物志:给松嫩平原造

-

不分行 | 你终于听到了体内的水声 (外二章)

不分行 | 你终于听到了体内的水声 (外二章)

-

不分行 | 雪,会落下来 (外二章)

不分行 | 雪,会落下来 (外二章)

-

不分行 | 万物有灵

不分行 | 万物有灵

-

不分行 | 望乡的扁担

不分行 | 望乡的扁担

-

诗无邪 | 西北偏北

诗无邪 | 西北偏北

-

诗无邪 | 简单的快乐

诗无邪 | 简单的快乐

-

诗无邪 | 夜的第八章(外三首)

诗无邪 | 夜的第八章(外三首)

-

诗无邪 | 青石板(外二首)

诗无邪 | 青石板(外二首)

-

诗无邪 | 火烧云里的黎明(外三首)

诗无邪 | 火烧云里的黎明(外三首)

-

诗无邪 | 春天里一只墨绿色的老虎(外七首)

诗无邪 | 春天里一只墨绿色的老虎(外七首)

-

诗无邪 | 窗外(外四首)

诗无邪 | 窗外(外四首)

-

诗无邪 | 彩虹做的琴弦(外四首)

诗无邪 | 彩虹做的琴弦(外四首)

-

诗无邪 | 春日来临(外三首)

诗无邪 | 春日来临(外三首)

-

诗无邪 | 与弟书(外一首)

诗无邪 | 与弟书(外一首)

-

诗无邪 | 序曲

诗无邪 | 序曲

-

诗无邪 | 我找到你们(外一首)

诗无邪 | 我找到你们(外一首)

-

室内乐 | 荆州古城散记

室内乐 | 荆州古城散记

-

室内乐 | 娃娃音(外一篇)

室内乐 | 娃娃音(外一篇)

-

旁白 | 小天地

旁白 | 小天地

-

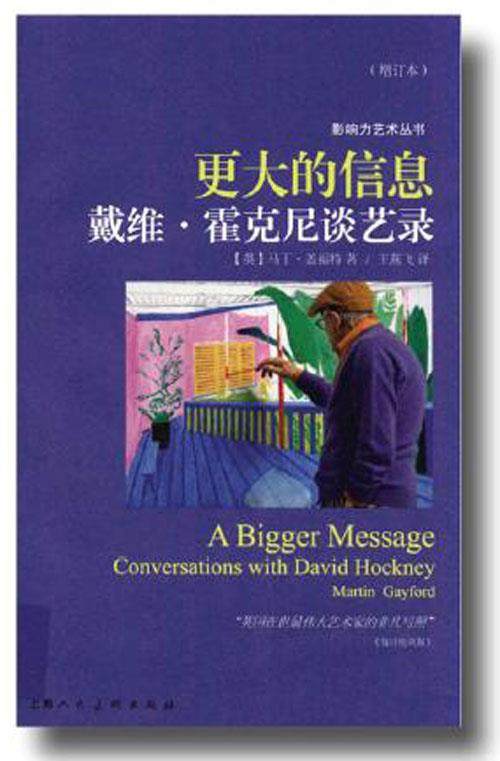

行旅 | 威尼斯的布罗茨基

行旅 | 威尼斯的布罗茨基

-

会客厅 | 会客厅

会客厅 | 会客厅

-

会客厅 | 独树一帜的滩头年画

会客厅 | 独树一帜的滩头年画

-

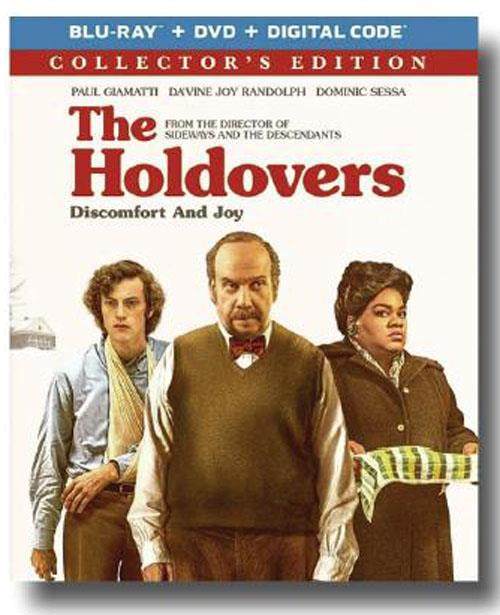

艺术志 | 《 留校联盟 》:被遗忘者的互相救赎

艺术志 | 《 留校联盟 》:被遗忘者的互相救赎

-

艺术志 | 失败的诊疗

艺术志 | 失败的诊疗

-

读本 | 大解短诗

读本 | 大解短诗

登录

登录