- 全部分类/

- 生活艺术/

- 史学集刊

扫码免费借阅

扫码免费借阅

目录

快速导航-

庆祝中华人民共和国成立75周年 | 中国共产党执政与新中国75年的历史性变革

庆祝中华人民共和国成立75周年 | 中国共产党执政与新中国75年的历史性变革

-

庆祝中华人民共和国成立75周年 | 新中国集体林权制度改革的历史演进与展望

庆祝中华人民共和国成立75周年 | 新中国集体林权制度改革的历史演进与展望

-

“大国兴衰的历史逻辑、规律与国际秩序演进”笔谈 | 主持人:刘德斌教授

“大国兴衰的历史逻辑、规律与国际秩序演进”笔谈 | 主持人:刘德斌教授

-

“大国兴衰的历史逻辑、规律与国际秩序演进”笔谈 | 关于大国兴衰研究的三个问题

“大国兴衰的历史逻辑、规律与国际秩序演进”笔谈 | 关于大国兴衰研究的三个问题

-

“大国兴衰的历史逻辑、规律与国际秩序演进”笔谈 | 焦灼与反思:论争中的保罗•肯尼迪和《大国的兴衰》

“大国兴衰的历史逻辑、规律与国际秩序演进”笔谈 | 焦灼与反思:论争中的保罗•肯尼迪和《大国的兴衰》

-

“大国兴衰的历史逻辑、规律与国际秩序演进”笔谈 | 俄罗斯现代化的历程及启示

“大国兴衰的历史逻辑、规律与国际秩序演进”笔谈 | 俄罗斯现代化的历程及启示

-

“大国兴衰的历史逻辑、规律与国际秩序演进”笔谈 | 财政—军事国家兴起与大国兴衰逻辑的变奏

“大国兴衰的历史逻辑、规律与国际秩序演进”笔谈 | 财政—军事国家兴起与大国兴衰逻辑的变奏

-

“大国兴衰的历史逻辑、规律与国际秩序演进”笔谈 | 美国衰落论的兴衰

“大国兴衰的历史逻辑、规律与国际秩序演进”笔谈 | 美国衰落论的兴衰

-

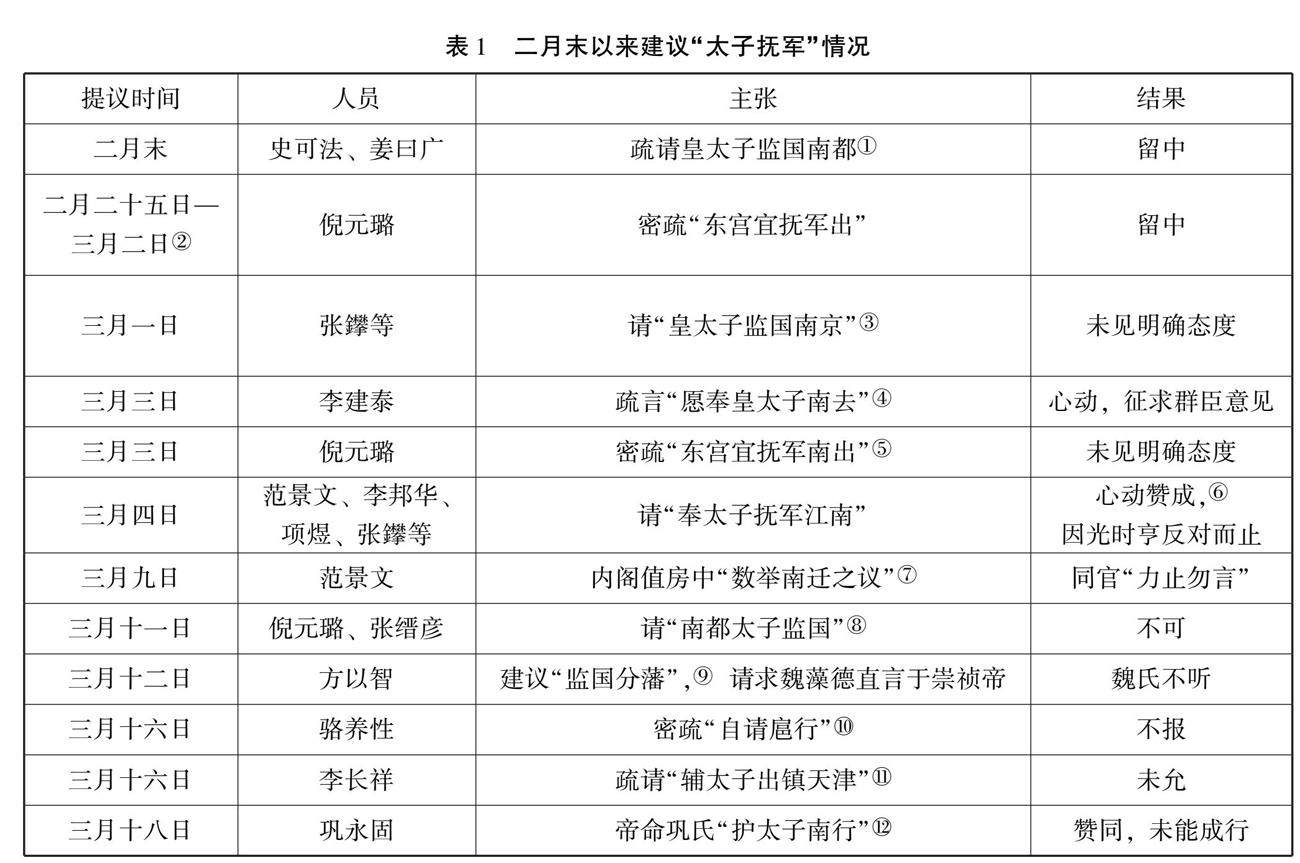

明清史研究 | 甲申“南迁”史事考论

明清史研究 | 甲申“南迁”史事考论

-

明清史研究 | 红夷大炮传入与晚明战法更新

明清史研究 | 红夷大炮传入与晚明战法更新

-

秦汉史研究 | 刘贺的人生路径与生活空间

秦汉史研究 | 刘贺的人生路径与生活空间

-

秦汉史研究 | 乌程汉简所见汉代经济发展

秦汉史研究 | 乌程汉简所见汉代经济发展

-

专题研究 | 北魏均田制与土地兼并问题再探

专题研究 | 北魏均田制与土地兼并问题再探

-

专题研究 | 分立与整体:辽宋夏金时期中国历史整体性的发展轨迹

专题研究 | 分立与整体:辽宋夏金时期中国历史整体性的发展轨迹

-

专题研究 | 20世纪以来西方罗马政治史和经济史研究模式的转换与竞争

专题研究 | 20世纪以来西方罗马政治史和经济史研究模式的转换与竞争

-

专题研究 | 战后与当代美国外交战略“欧洲观”的传承与嬗变

专题研究 | 战后与当代美国外交战略“欧洲观”的传承与嬗变

登录

登录