目录

快速导航-

关注 | 红绿灯

关注 | 红绿灯

-

关注 | 小说短巧,像一声叹息

关注 | 小说短巧,像一声叹息

-

中篇小说 | 卡农,或在昆明某处

中篇小说 | 卡农,或在昆明某处

-

中篇小说 | 过去进行曲

中篇小说 | 过去进行曲

-

短篇小说 | 洛浦公园一切顺利

短篇小说 | 洛浦公园一切顺利

-

短篇小说 | 白鬃狼的哭泣

短篇小说 | 白鬃狼的哭泣

-

短篇小说 | 瓯 柑

短篇小说 | 瓯 柑

-

短篇小说 | 蜜 獾

短篇小说 | 蜜 獾

-

短篇小说 | 孙大午的手术

短篇小说 | 孙大午的手术

-

散文 | 挖河记忆

散文 | 挖河记忆

-

散文 | 触摸乡愁

散文 | 触摸乡愁

-

散文 | 沿着河水漫步

散文 | 沿着河水漫步

-

散文 | 当一个作家支起画架

散文 | 当一个作家支起画架

-

散文 | 光明隧道

散文 | 光明隧道

-

散文 | 白水河

散文 | 白水河

-

青年计划 | 虫鱼鸟兽

青年计划 | 虫鱼鸟兽

-

青年计划 | 再见黄泉

青年计划 | 再见黄泉

-

青年计划 | 观念之于小说

青年计划 | 观念之于小说

-

细读 | 那一瞬的人性之光,不旁观,不凝视

细读 | 那一瞬的人性之光,不旁观,不凝视

-

笔谈 | 不顺的人生该如何严肃地表达

笔谈 | 不顺的人生该如何严肃地表达

-

笔谈 | 徘徊于城乡间的生命书写

笔谈 | 徘徊于城乡间的生命书写

-

笔谈 | 从趋城到逆城:小镇青年的价值重寻与人生转向

笔谈 | 从趋城到逆城:小镇青年的价值重寻与人生转向

-

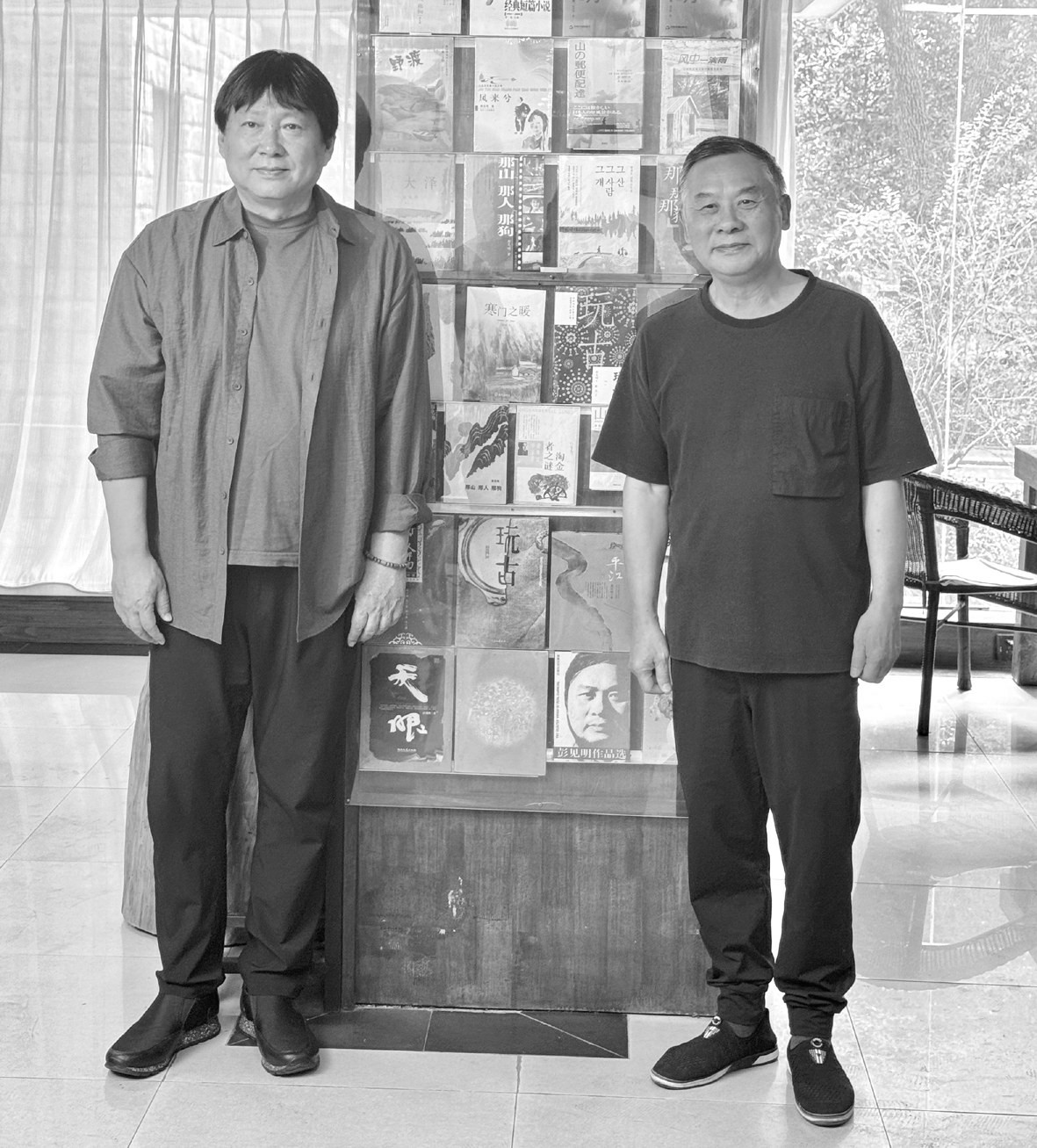

回眸 | 记忆萦回,有关那山那人那狗

回眸 | 记忆萦回,有关那山那人那狗

-

回眸 | 那小说 那电影

回眸 | 那小说 那电影

-

回眸 | 我们从湘北走来

回眸 | 我们从湘北走来

-

诗界 | 手模、哑剧与万花筒

诗界 | 手模、哑剧与万花筒

-

诗界 | 情境万花筒与穿透日常的耦合

诗界 | 情境万花筒与穿透日常的耦合

-

诗界 | 延时的鸟鸣

诗界 | 延时的鸟鸣

-

诗界 | 短歌行

诗界 | 短歌行

登录

登录