目录

快速导航-

卷首语 | 卷首语

卷首语 | 卷首语

-

小说纵横 | 最后一刀

小说纵横 | 最后一刀

-

小说纵横 | 俗世、传奇与人物传记

小说纵横 | 俗世、传奇与人物传记

-

小说纵横 | 会元匾额

小说纵横 | 会元匾额

-

小说纵横 | 白玉苦瓜

小说纵横 | 白玉苦瓜

-

小说纵横 | 在一起

小说纵横 | 在一起

-

小说纵横 | 黑金鱼

小说纵横 | 黑金鱼

-

小说纵横 | 风中回响

小说纵横 | 风中回响

-

诗歌现场 | 坐在海浪上冥想

诗歌现场 | 坐在海浪上冥想

-

诗歌现场 | 石碑村

诗歌现场 | 石碑村

-

诗歌现场 | 滚烫的月光

诗歌现场 | 滚烫的月光

-

诗歌现场 | 我拄着博尔赫斯的拐杖

诗歌现场 | 我拄着博尔赫斯的拐杖

-

诗歌现场 | 街上的风景

诗歌现场 | 街上的风景

-

散文风尚 | 重读《水浒传》

散文风尚 | 重读《水浒传》

-

散文风尚 | 有光之人

散文风尚 | 有光之人

-

散文风尚 | 那段文学激情的岁月

散文风尚 | 那段文学激情的岁月

-

散文风尚 | 后院

散文风尚 | 后院

-

散文风尚 | 雨倾泻而下

散文风尚 | 雨倾泻而下

-

散文风尚 | 万山丛中的航海家

散文风尚 | 万山丛中的航海家

-

散文风尚 | 时空里的遗珠

散文风尚 | 时空里的遗珠

-

散文风尚 | 站在香寮遥望

散文风尚 | 站在香寮遥望

-

散文风尚 | 满帆而行

散文风尚 | 满帆而行

-

散文风尚 | 遥寄王景弘

散文风尚 | 遥寄王景弘

-

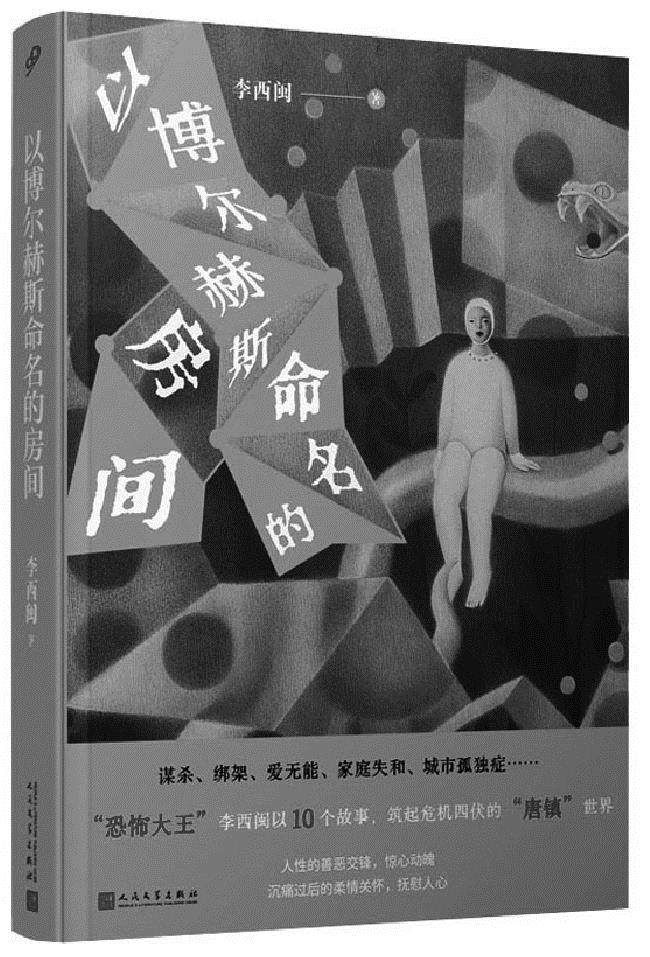

文艺探索 | 臆想与真相重叠的迷幻世界

文艺探索 | 臆想与真相重叠的迷幻世界

登录

登录