目录

快速导航-

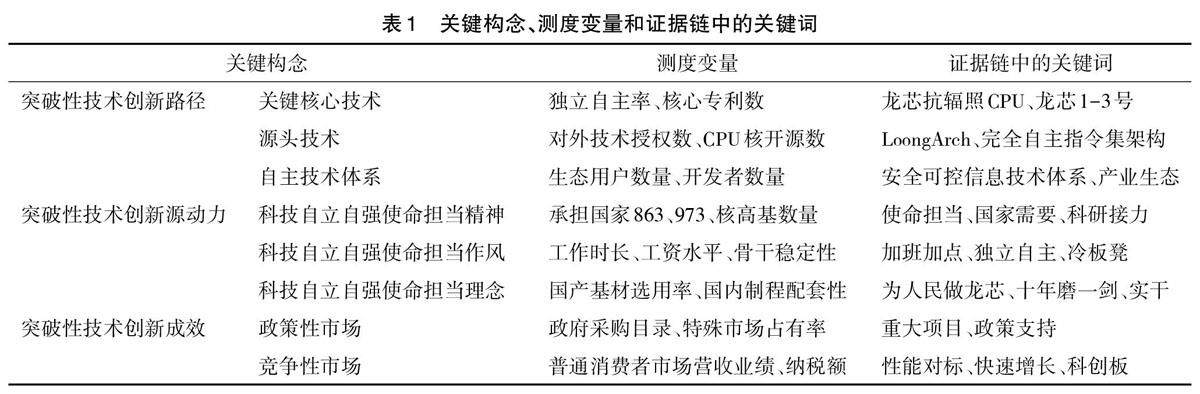

科学技术与创新 | “卡脖子”情境下科技领军企业突破性技术创新动力演进机制

科学技术与创新 | “卡脖子”情境下科技领军企业突破性技术创新动力演进机制

-

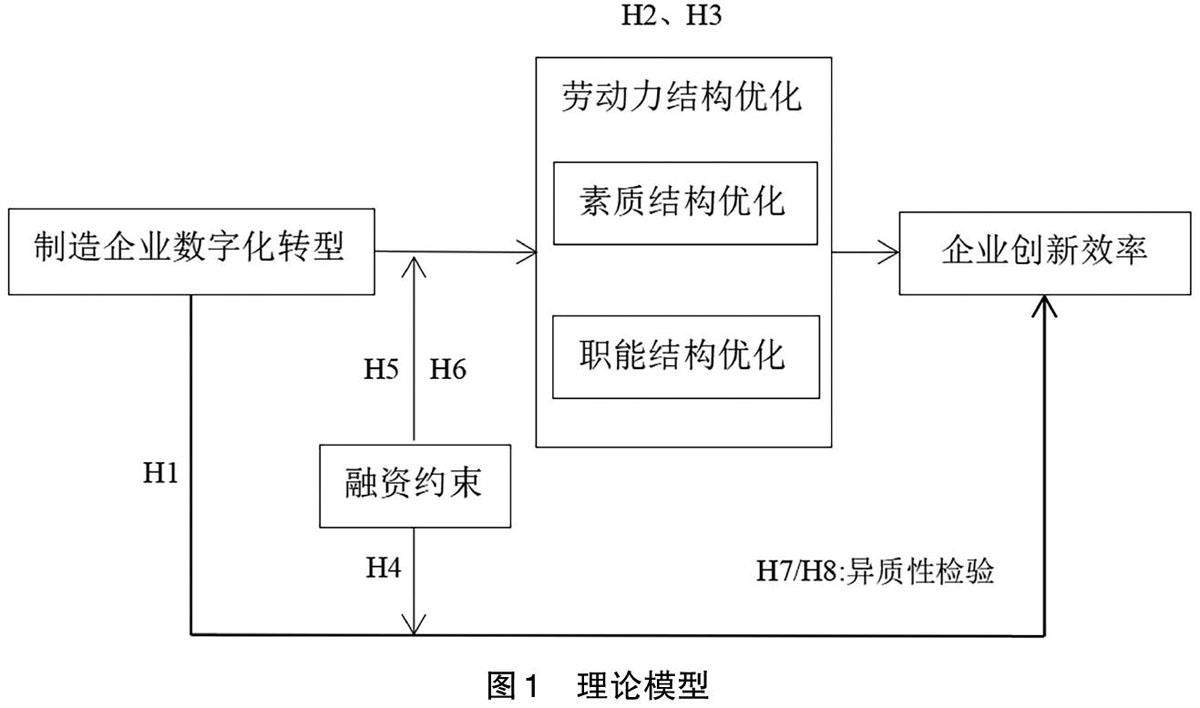

科学技术与创新 | 制造企业数字化转型、劳动力结构优化与企业创新效率

科学技术与创新 | 制造企业数字化转型、劳动力结构优化与企业创新效率

-

科学技术与产业 | 企业中员工与人工智能的价值共创机制研究

科学技术与产业 | 企业中员工与人工智能的价值共创机制研究

-

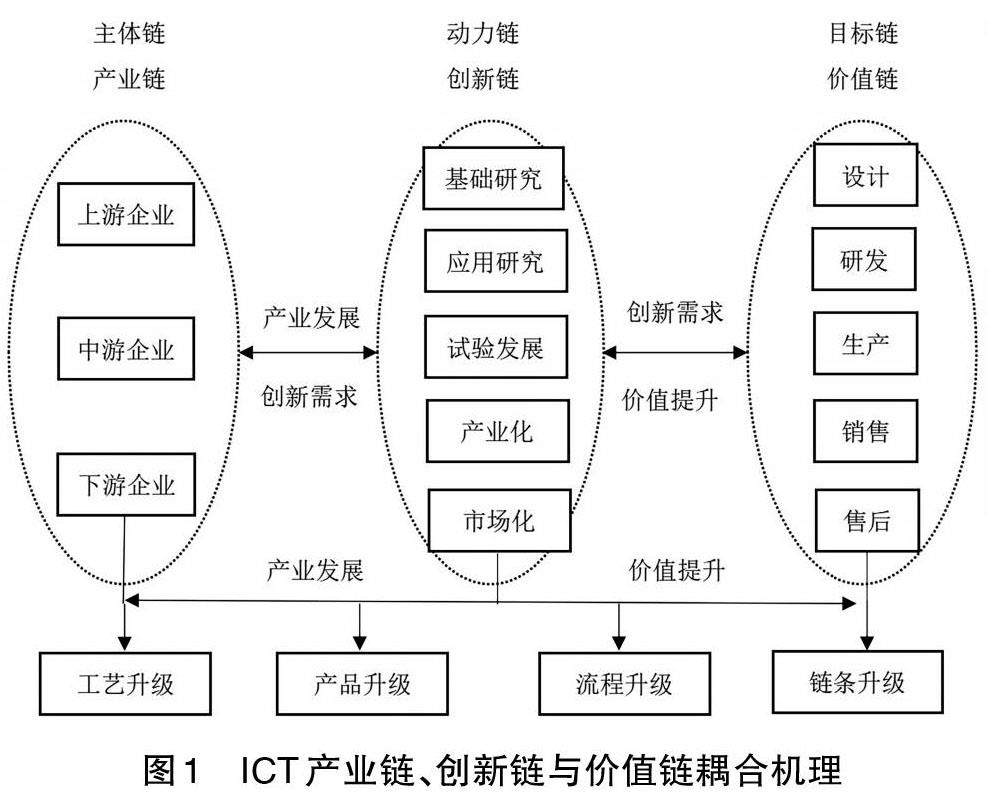

科学技术与产业 | ICT产业链、创新链与价值链耦合发展测度研究

科学技术与产业 | ICT产业链、创新链与价值链耦合发展测度研究

-

管理与决策 | 强人工智能的版权法风险与规制架构

管理与决策 | 强人工智能的版权法风险与规制架构

-

管理与决策 | 基于文本挖掘和政策工具理论的数字经济政策量化分析

管理与决策 | 基于文本挖掘和政策工具理论的数字经济政策量化分析

-

绿色发展与环境 | 碳交易政策实施、企业社会责任与全要素生产率

绿色发展与环境 | 碳交易政策实施、企业社会责任与全要素生产率

-

绿色发展与环境 | 基于多智能体建模的旅游目的地碳平衡压力研究

绿色发展与环境 | 基于多智能体建模的旅游目的地碳平衡压力研究

-

绿色发展与环境 | “双碳”目标背景下长三角城市群区域碳减排政策量化评价研究

绿色发展与环境 | “双碳”目标背景下长三角城市群区域碳减排政策量化评价研究

-

绿色发展与环境 | 我国用能权交易市场发展现状、问题及对策研究

绿色发展与环境 | 我国用能权交易市场发展现状、问题及对策研究

-

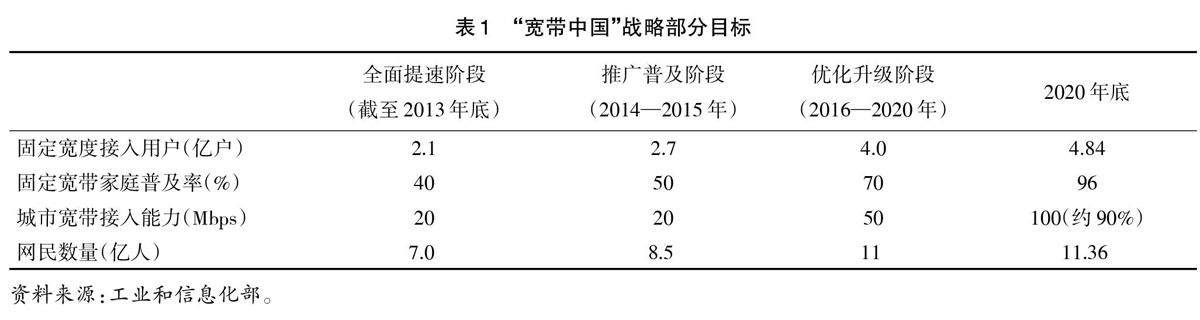

发展战略 | 数字基础设施建设与城市群协同创新

发展战略 | 数字基础设施建设与城市群协同创新

-

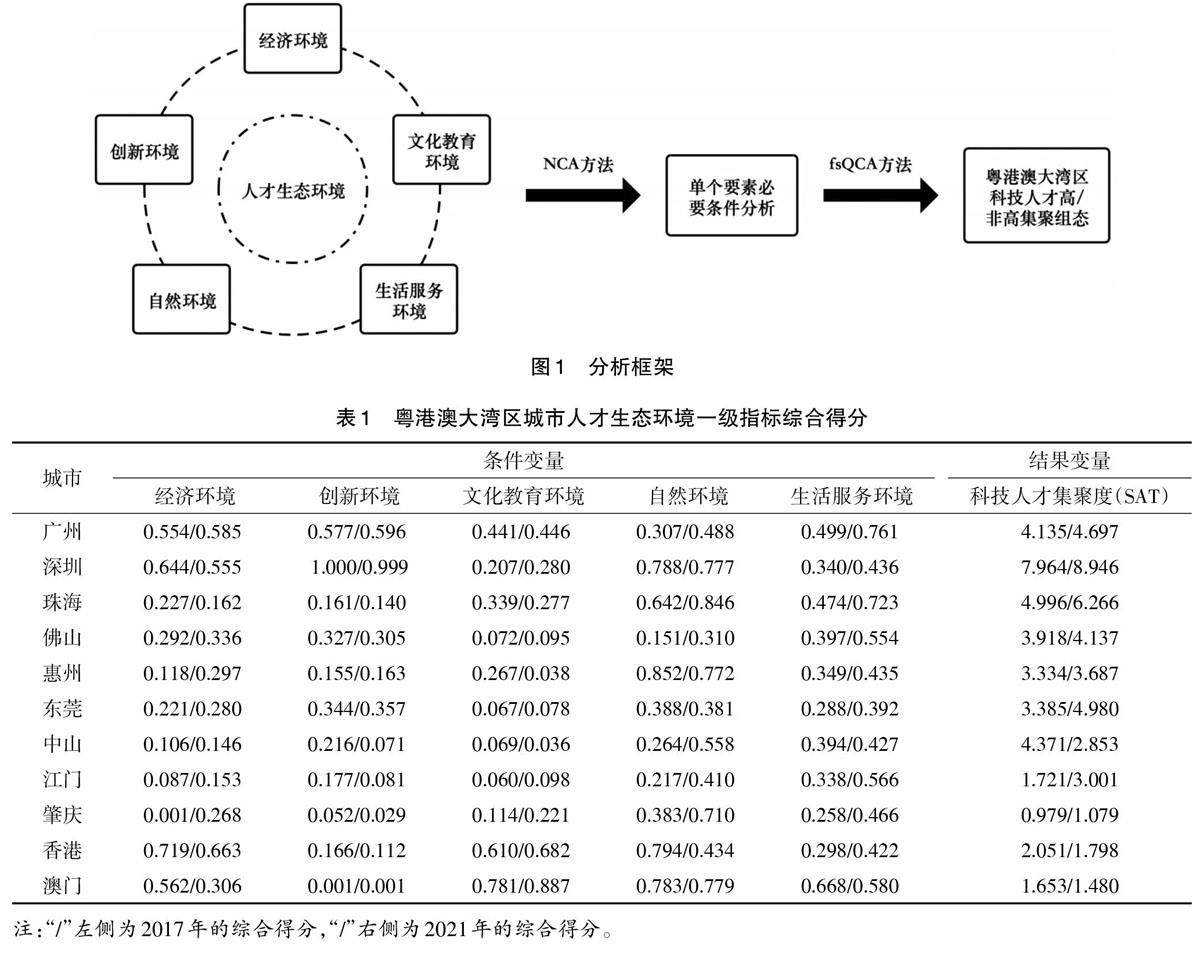

发展战略 | 粤港澳大湾区科技人才集聚路径类型与演变逻辑研究

发展战略 | 粤港澳大湾区科技人才集聚路径类型与演变逻辑研究

登录

登录