目录

快速导航-

特稿 | 2024年社会工作研究年度进展述评

特稿 | 2024年社会工作研究年度进展述评

-

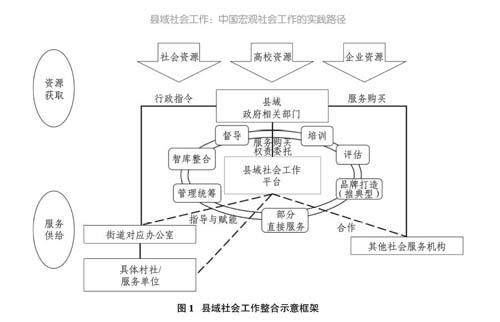

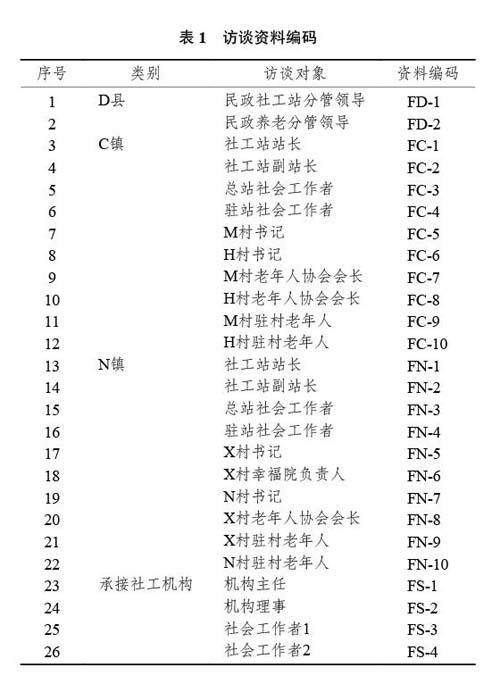

社会工作 | 县域社会工作:中国宏观社会工作的实践路径

社会工作 | 县域社会工作:中国宏观社会工作的实践路径

-

社会工作 | 乡村振兴战略下山区县域偏远乡村内生动力生产机制研究

社会工作 | 乡村振兴战略下山区县域偏远乡村内生动力生产机制研究

-

社会工作 | 县域社工机构的伦理实践

社会工作 | 县域社工机构的伦理实践

-

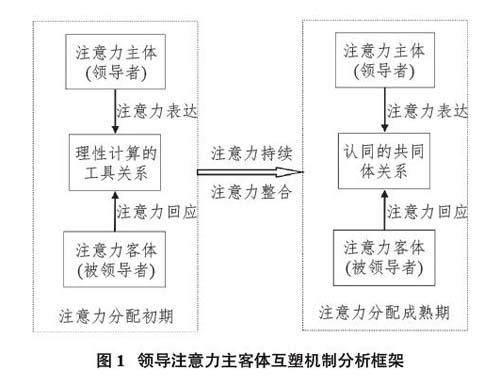

社会工作 | 县域社会工作的发展:基于领导注意力分配和专业共同体互塑机制的解释

社会工作 | 县域社会工作的发展:基于领导注意力分配和专业共同体互塑机制的解释

-

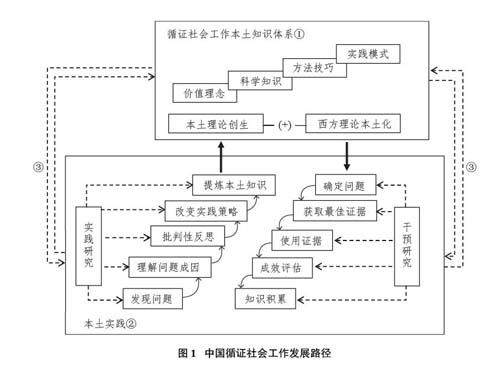

社会工作 | 中国循证社会工作的实践限度与发展策略

社会工作 | 中国循证社会工作的实践限度与发展策略

-

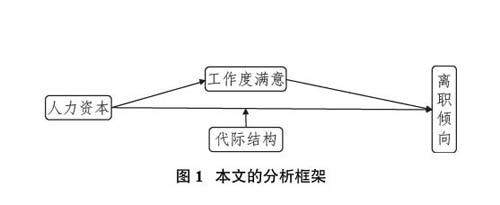

社会工作 | 人力资本对社会工作者离职倾向的影响机制研究

社会工作 | 人力资本对社会工作者离职倾向的影响机制研究

-

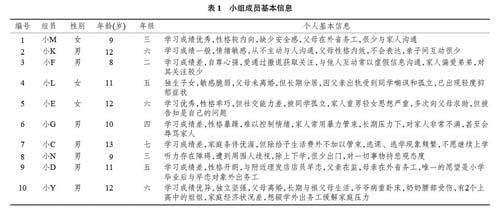

社会工作 | 小组工作介入农村留守儿童家庭情感重塑研究

社会工作 | 小组工作介入农村留守儿童家庭情感重塑研究

-

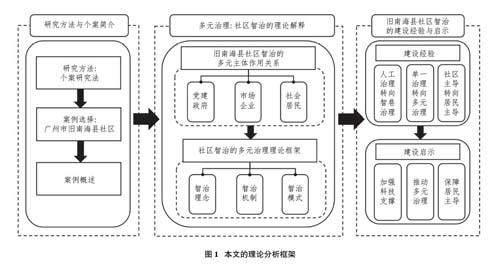

社会管理 | 多元共治:数字技术赋能城市社区智治的探索

社会管理 | 多元共治:数字技术赋能城市社区智治的探索

-

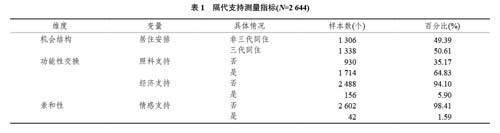

社会政策 | 城乡家庭隔代支持类型对青少年抑郁的影响差异

社会政策 | 城乡家庭隔代支持类型对青少年抑郁的影响差异

登录

登录