目录

快速导航-

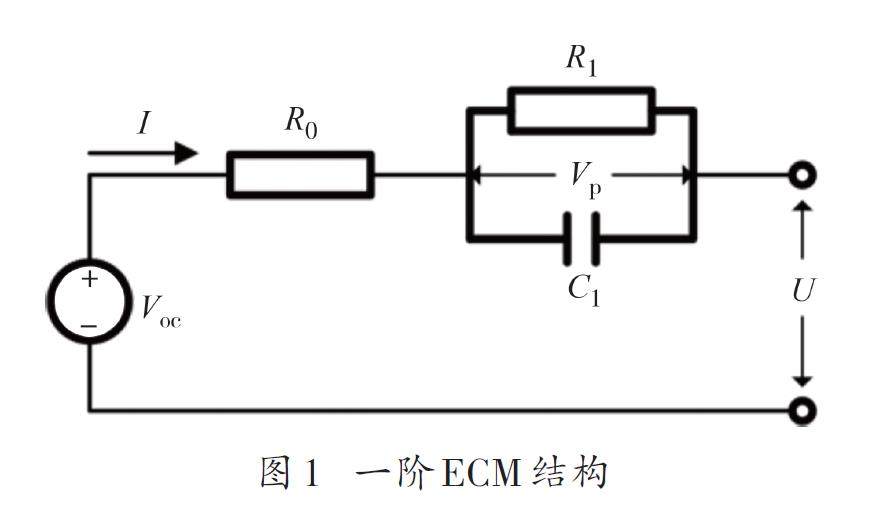

机械工程 | 电池等效电路模型极化参数估计的收敛性分析

机械工程 | 电池等效电路模型极化参数估计的收敛性分析

-

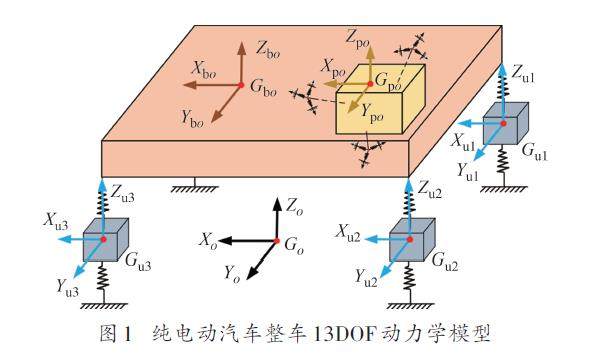

机械工程 | 基于整车模型的动力总成悬置系统稳健性优化

机械工程 | 基于整车模型的动力总成悬置系统稳健性优化

-

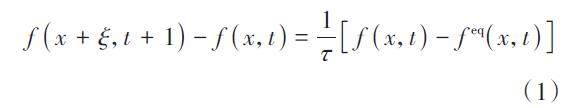

机械工程 | 基于数字风洞的整车热管理性能开发

机械工程 | 基于数字风洞的整车热管理性能开发

-

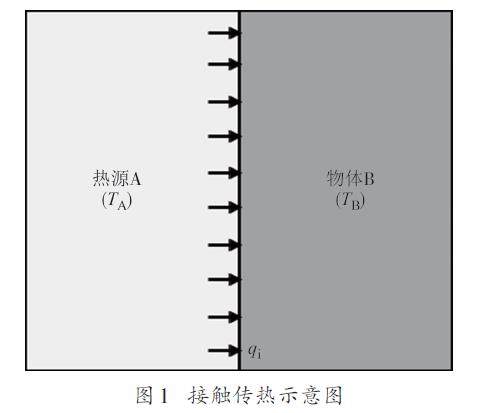

机械工程 | 接触热流密度最大值计算及试验研究

机械工程 | 接触热流密度最大值计算及试验研究

-

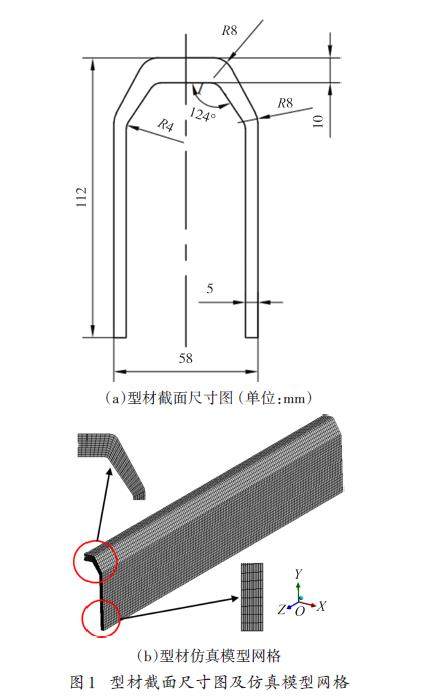

机械工程 | 7003 铝合金型材在线气雾淬火数值模拟及工艺参数优化

机械工程 | 7003 铝合金型材在线气雾淬火数值模拟及工艺参数优化

-

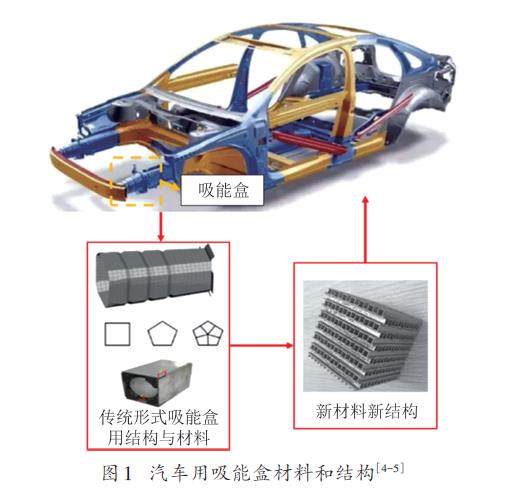

机械工程 | 车用正交梯形蜂窝铝面内低速碰撞性能研究

机械工程 | 车用正交梯形蜂窝铝面内低速碰撞性能研究

-

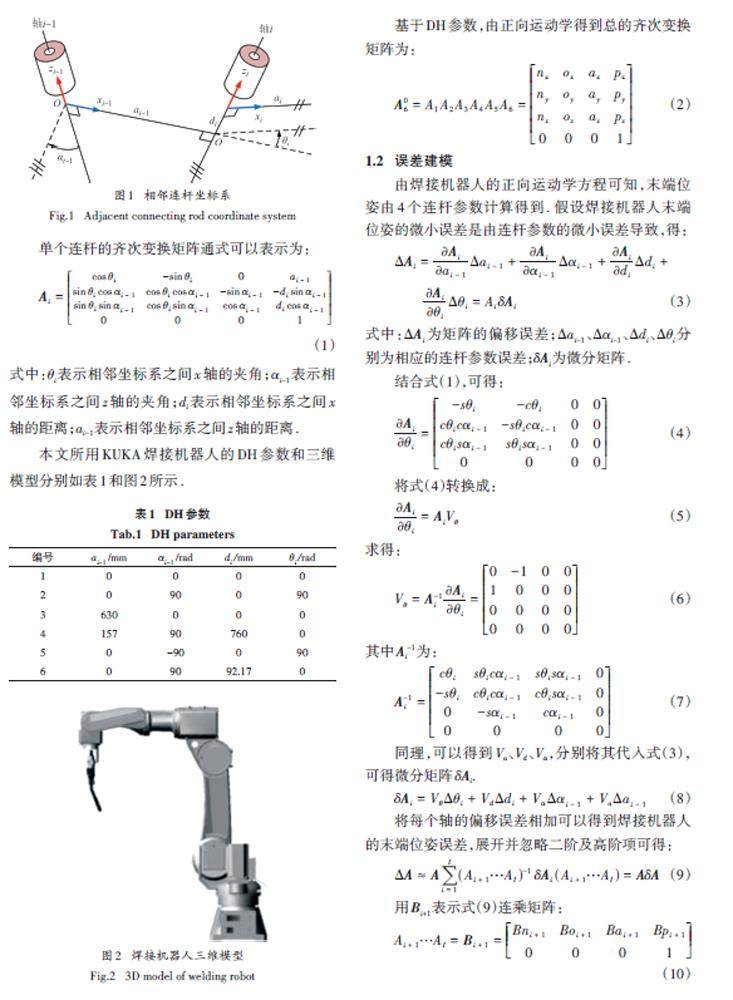

机械工程 | 基于改进傅里叶级数轨迹的运动学参数辨识

机械工程 | 基于改进傅里叶级数轨迹的运动学参数辨识

-

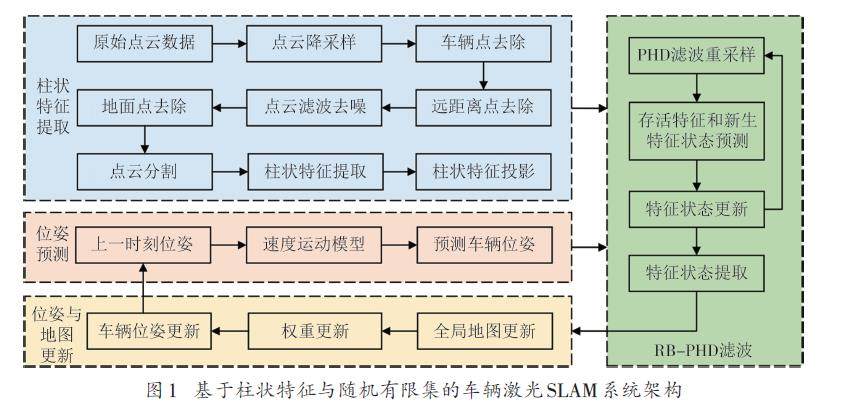

机械工程 | 基于柱状特征与随机有限集的激光SLAM 方法研究

机械工程 | 基于柱状特征与随机有限集的激光SLAM 方法研究

-

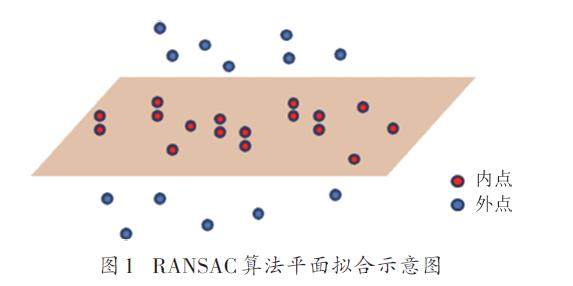

机械工程 | 基于DBSCAN 的改进RANSAC 点云平面拟合算法

机械工程 | 基于DBSCAN 的改进RANSAC 点云平面拟合算法

-

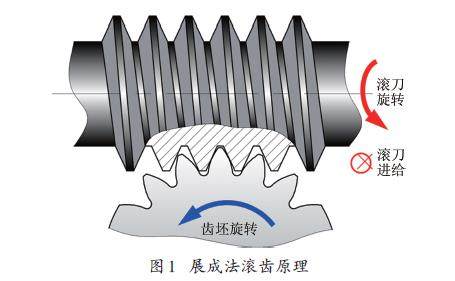

机械工程 | 小模数齿轮断续滚齿热力耦合建模与试验研究

机械工程 | 小模数齿轮断续滚齿热力耦合建模与试验研究

-

机械工程 | 基于GADF 和CWT 并行输入模型的滚动轴承智能诊断研究

机械工程 | 基于GADF 和CWT 并行输入模型的滚动轴承智能诊断研究

-

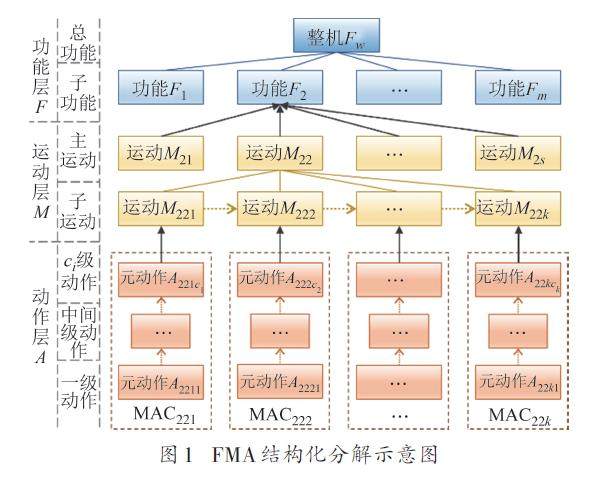

机械工程 | 融合寿命信息与多性能退化信息的元动作单元可靠性评估

机械工程 | 融合寿命信息与多性能退化信息的元动作单元可靠性评估

-

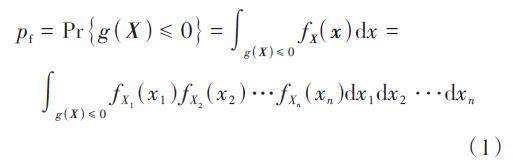

机械工程 | 基于参数化概率盒模型的系统可靠性分析方法

机械工程 | 基于参数化概率盒模型的系统可靠性分析方法

-

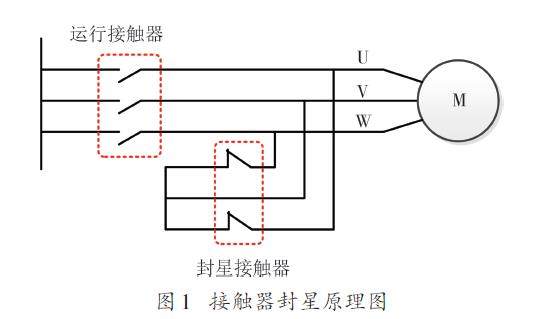

电气与信息工程 | 电梯永磁同步曳引机封星制动转矩提升方法

电气与信息工程 | 电梯永磁同步曳引机封星制动转矩提升方法

-

电气与信息工程 | 高精度流水线逐次逼近混合型模数转换器设计

电气与信息工程 | 高精度流水线逐次逼近混合型模数转换器设计

-

电气与信息工程 | LCL 并网逆变器有源阻尼预测无差拍平均模型控制

电气与信息工程 | LCL 并网逆变器有源阻尼预测无差拍平均模型控制

-

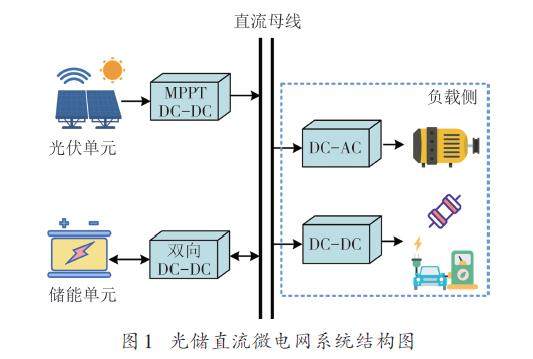

电气与信息工程 | 基于平坦理论的三相交错并联双向DC-DC 变换器改进型高阶滑模控制

电气与信息工程 | 基于平坦理论的三相交错并联双向DC-DC 变换器改进型高阶滑模控制

-

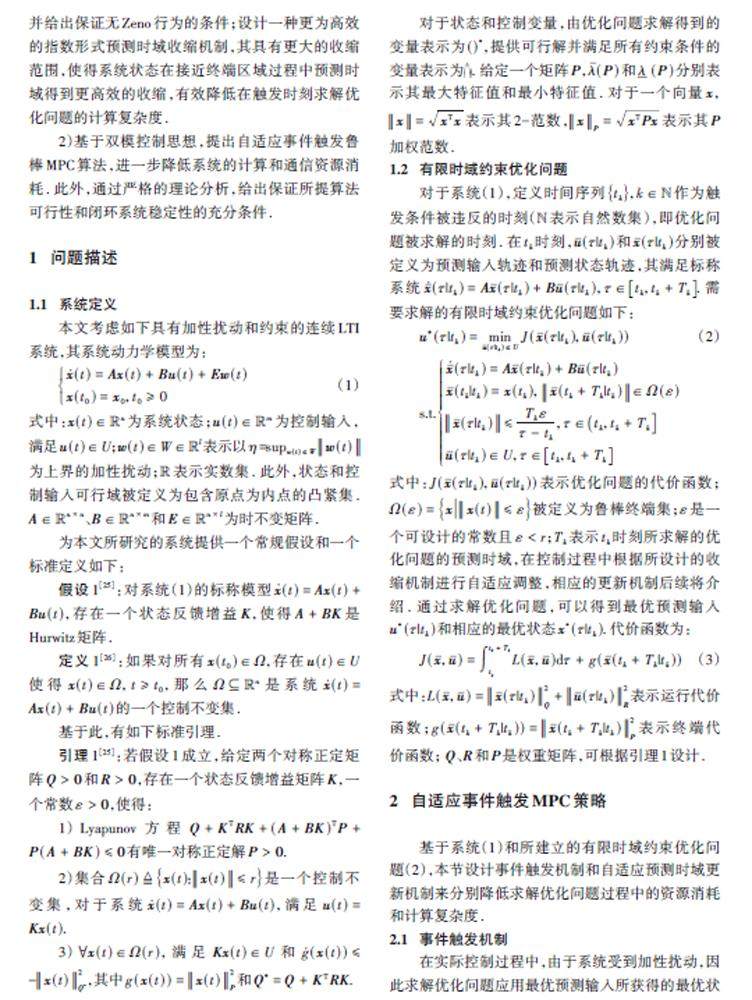

电气与信息工程 | 基于变时域策略的线性系统事件触发预测控制

电气与信息工程 | 基于变时域策略的线性系统事件触发预测控制

-

电气与信息工程 | 大风区接触网正馈线气动阻尼片抑舞效果分析

电气与信息工程 | 大风区接触网正馈线气动阻尼片抑舞效果分析

-

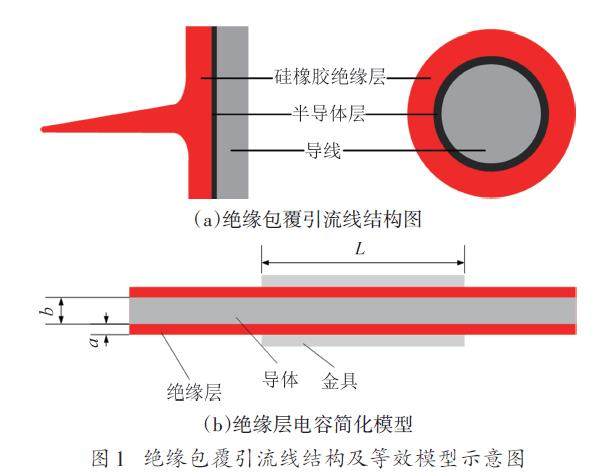

电气与信息工程 | 110 kV 绝缘包覆引流线鸟粪闪络特性及仿真分析

电气与信息工程 | 110 kV 绝缘包覆引流线鸟粪闪络特性及仿真分析

登录

登录