目录

快速导航-

卷首语 | 弘扬抗战精神,赓续红色薪火

卷首语 | 弘扬抗战精神,赓续红色薪火

-

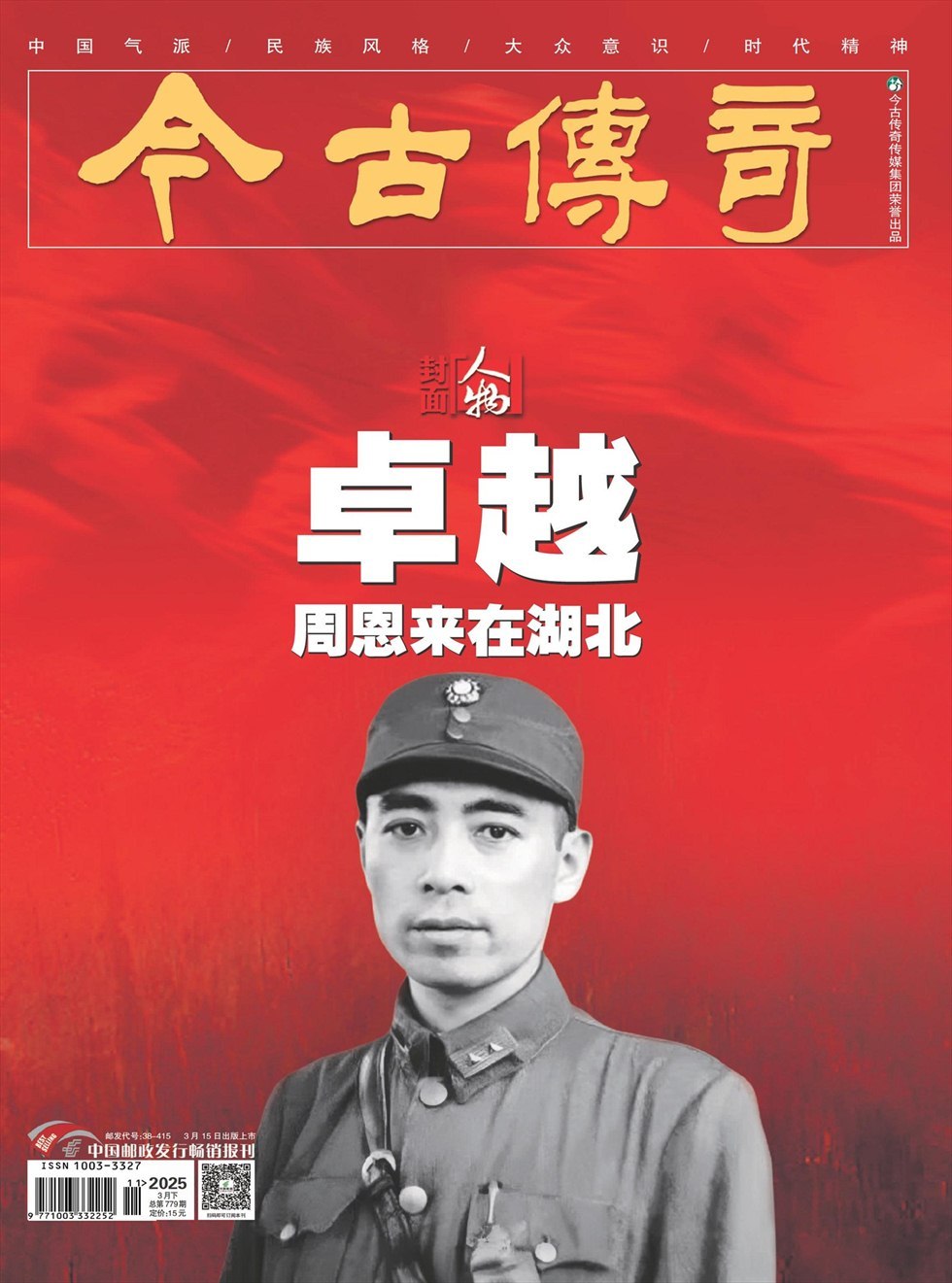

独家策划 | 周恩来在湖北

独家策划 | 周恩来在湖北

-

独家策划 | 武汉抗战中的周恩来

独家策划 | 武汉抗战中的周恩来

-

独家策划 | 周恩来多次到湖北

独家策划 | 周恩来多次到湖北

-

特别报道 | 联合国创建中的中国贡献

特别报道 | 联合国创建中的中国贡献

-

百年人物 | 郭天民以“不怕死”闻名全军

百年人物 | 郭天民以“不怕死”闻名全军

-

史碎 | “一树的八路军” 等

史碎 | “一树的八路军” 等

-

古老中国 | 1592-1598中国援朝抗日

古老中国 | 1592-1598中国援朝抗日

-

精彩连载 | 共和国大将在1937

精彩连载 | 共和国大将在1937

-

中华家风 | 邹韬奋家风

中华家风 | 邹韬奋家风

-

中华家风 | 邹韬奋:中共中央称其为“吾党的光荣”

中华家风 | 邹韬奋:中共中央称其为“吾党的光荣”

-

中华家风 | 沈粹缜:“我和韬奋共着同一个命运”

中华家风 | 沈粹缜:“我和韬奋共着同一个命运”

-

中华家风 | 邹韬奋子女:“我们的模范家庭”

中华家风 | 邹韬奋子女:“我们的模范家庭”

-

中华家风 | 真诚、奋斗、进取、清白

中华家风 | 真诚、奋斗、进取、清白

-

刊后语 | 循伟人足迹,燃红色初心

刊后语 | 循伟人足迹,燃红色初心

登录

登录