目录

快速导航-

| 《农业环境科学学报》2024年刊出论文简评

| 《农业环境科学学报》2024年刊出论文简评

-

| 农田土壤地力提升和固碳减排协同研究进展

| 农田土壤地力提升和固碳减排协同研究进展

-

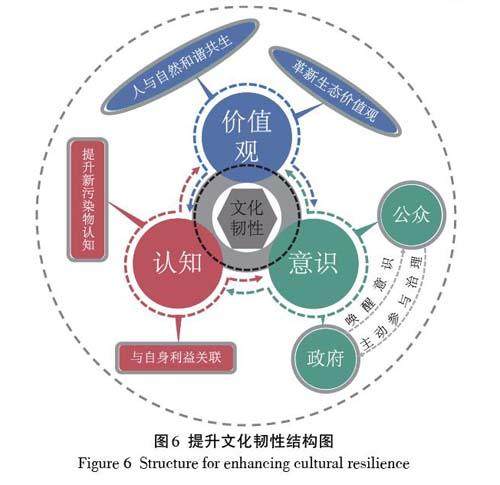

| 韧性理论视阈下新污染物韧性治理构思

| 韧性理论视阈下新污染物韧性治理构思

-

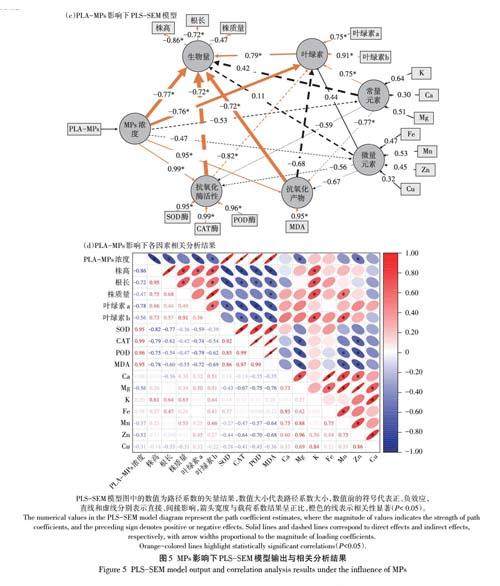

| 聚丙烯和聚乳酸微塑料对小油菜生理生化的影响

| 聚丙烯和聚乳酸微塑料对小油菜生理生化的影响

-

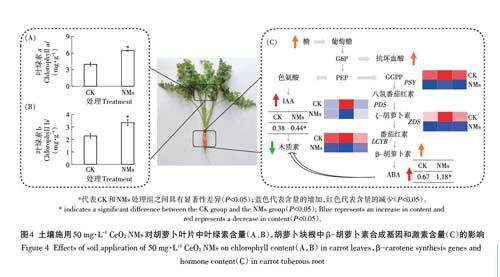

| 氧化铈纳米材料提升胡萝卜块根品质的机理研究

| 氧化铈纳米材料提升胡萝卜块根品质的机理研究

-

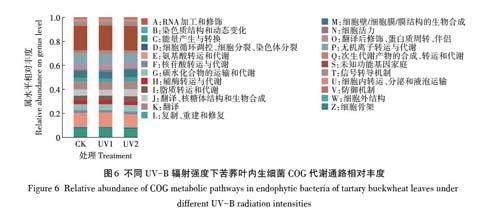

| UV-B辐射增强对苦荞叶内生微生物多样性的影响

| UV-B辐射增强对苦荞叶内生微生物多样性的影响

-

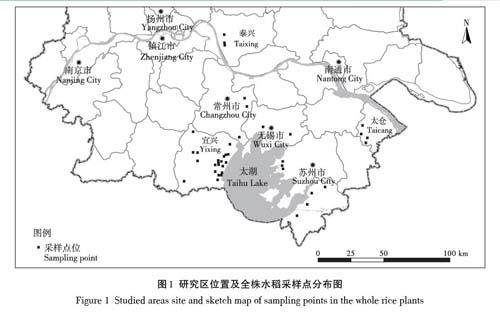

| 江苏太湖地区水稻全株Cd、Hg、Pb分布富集特征

| 江苏太湖地区水稻全株Cd、Hg、Pb分布富集特征

-

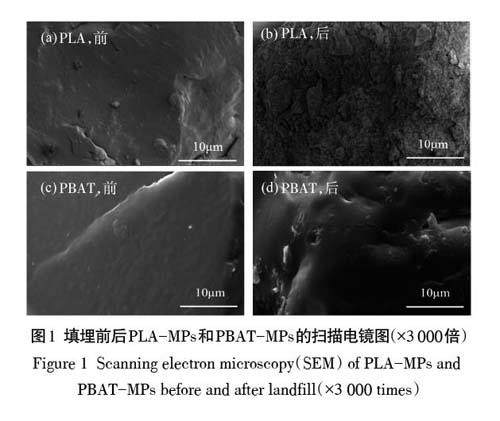

| PLA和PBAT可生物降解微塑料对土壤-植物系统的生态效应

| PLA和PBAT可生物降解微塑料对土壤-植物系统的生态效应

-

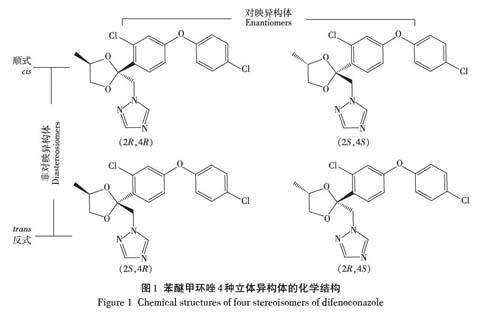

| 手性杀菌剂苯醚甲环唑在蚯蚓-土壤体系中的立体选择性吸收、消除和转化

| 手性杀菌剂苯醚甲环唑在蚯蚓-土壤体系中的立体选择性吸收、消除和转化

-

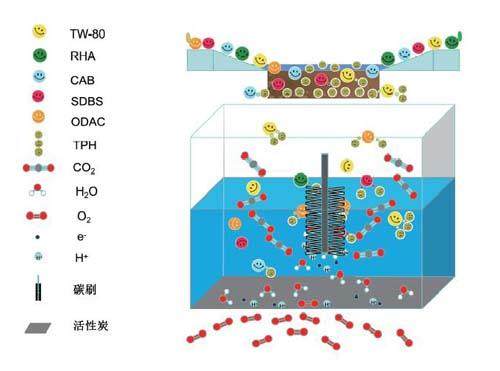

| 表面活性剂强化石油烃微生物电化学降解

| 表面活性剂强化石油烃微生物电化学降解

-

| C(r Ⅵ)及N(i Ⅱ)在偏碱性土壤中的共运移及稳定化

| C(r Ⅵ)及N(i Ⅱ)在偏碱性土壤中的共运移及稳定化

-

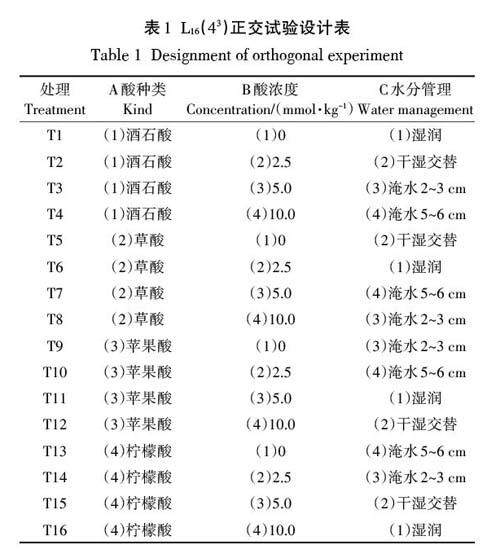

| 低分子有机酸耦合水分管理对土壤Cd、As形态的影响

| 低分子有机酸耦合水分管理对土壤Cd、As形态的影响

-

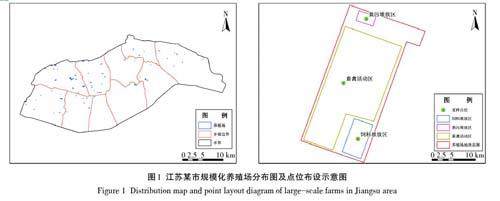

| 江苏某市规模化养殖场土壤重金属污染与生态健康风险评价

| 江苏某市规模化养殖场土壤重金属污染与生态健康风险评价

-

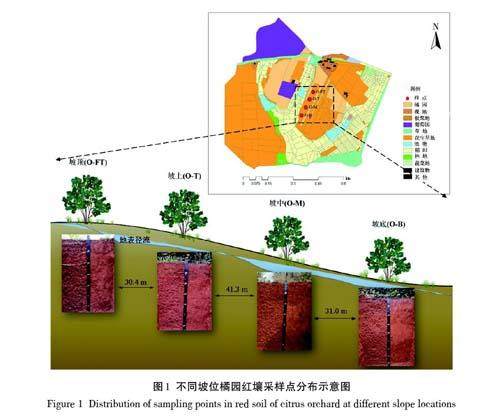

| 橘园坡位变化对红壤胶体颗粒组成及胶体磷含量的影响

| 橘园坡位变化对红壤胶体颗粒组成及胶体磷含量的影响

-

| 稳定性氮肥减施对滴灌玉米产量、氮肥利用率及土壤无机氮残留的影响

| 稳定性氮肥减施对滴灌玉米产量、氮肥利用率及土壤无机氮残留的影响

-

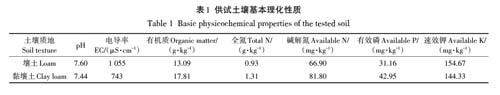

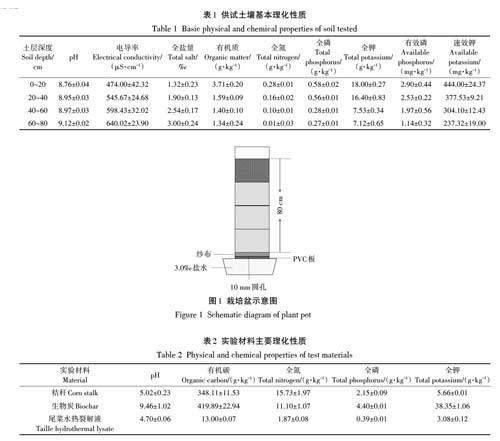

| 菇渣有机肥施用量对不同质地土壤养分提升及葡萄幼苗生长的影响

| 菇渣有机肥施用量对不同质地土壤养分提升及葡萄幼苗生长的影响

-

| 有机物料混施对盐碱土壤改良与溶解性有机质荧光特征的影响

| 有机物料混施对盐碱土壤改良与溶解性有机质荧光特征的影响

-

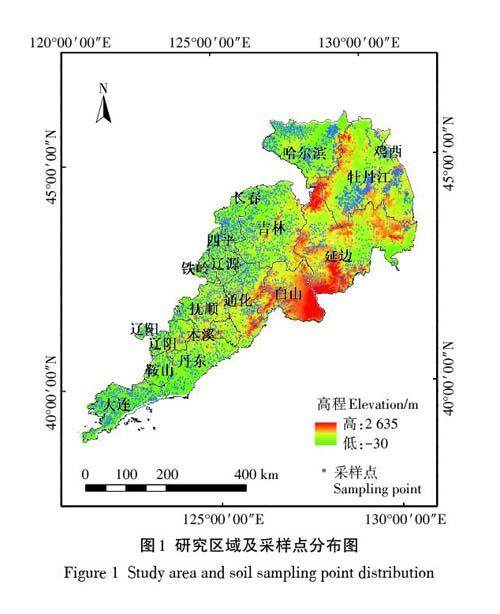

| 长白山-辽东黑土区耕地土壤有机质时空变异及影响因素

| 长白山-辽东黑土区耕地土壤有机质时空变异及影响因素

-

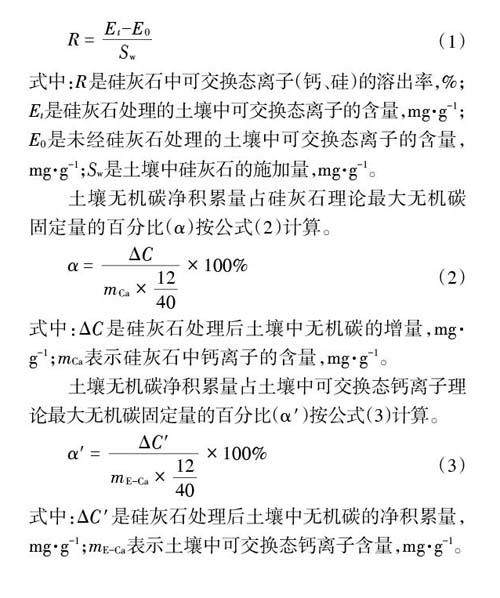

| 硅酸盐矿物对酸化土壤的调理及无机碳固定性能的影响

| 硅酸盐矿物对酸化土壤的调理及无机碳固定性能的影响

-

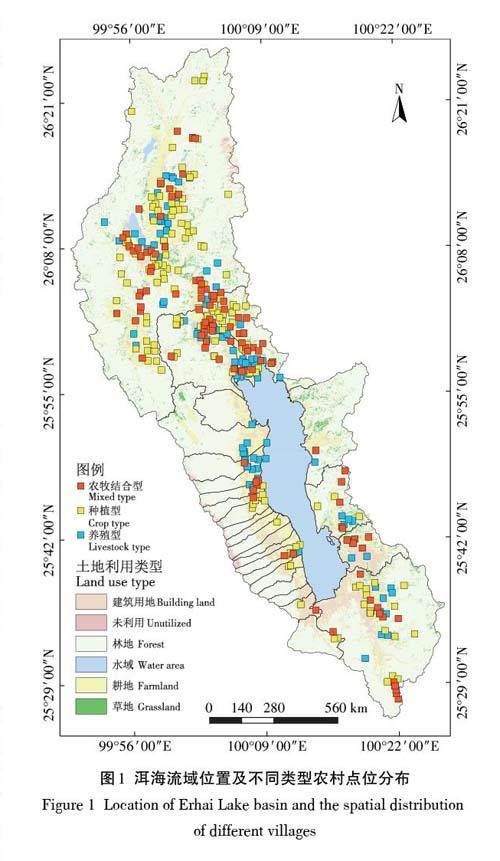

| 基于NUFER-village模型分析洱海流域不同农牧系统氮素流动特征

| 基于NUFER-village模型分析洱海流域不同农牧系统氮素流动特征

-

| 对乙酰氨基酚对蛋白核小球藻胞外聚合物的影响

| 对乙酰氨基酚对蛋白核小球藻胞外聚合物的影响

-

| 菠萝皮渣发酵液光发酵制氢工艺参数优化

| 菠萝皮渣发酵液光发酵制氢工艺参数优化

-

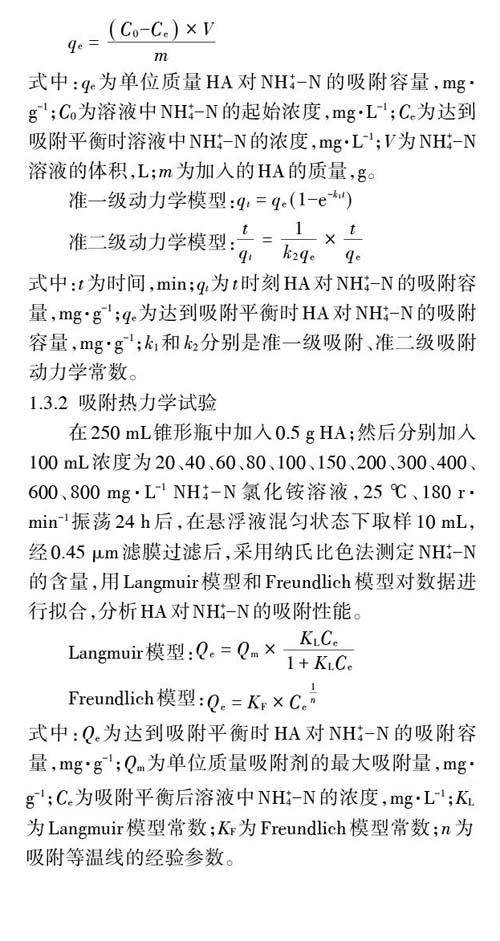

| 堆肥腐植酸吸附铵态氮和氨气的性能与机理

| 堆肥腐植酸吸附铵态氮和氨气的性能与机理

-

| 小球藻净化猪沼液全周期氮磷含量近红外光谱模型构建

| 小球藻净化猪沼液全周期氮磷含量近红外光谱模型构建

-

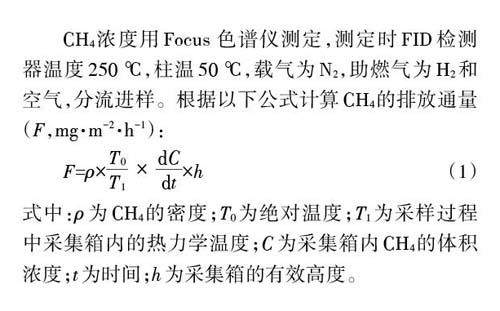

| 稻鱼共生系统甲烷排放及影响因素

| 稻鱼共生系统甲烷排放及影响因素

-

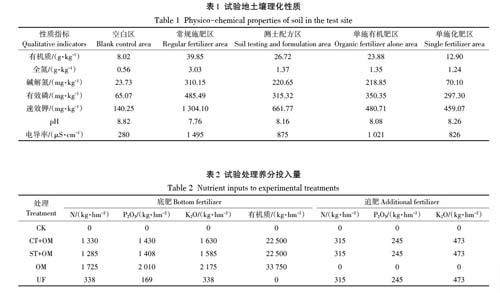

| 不同施肥模式对设施西瓜温室气体排放的影响

| 不同施肥模式对设施西瓜温室气体排放的影响

登录

登录