目录

快速导航-

视点 | 从“机器换人”到“人机共舞”:人工智能时代劳动主体的解构与重构

视点 | 从“机器换人”到“人机共舞”:人工智能时代劳动主体的解构与重构

-

视点 | Sora类文生视频模型驱动主流意识形态视觉叙事的困境及突破之道

视点 | Sora类文生视频模型驱动主流意识形态视觉叙事的困境及突破之道

-

马克思主义理论与现实 | 社会财产关系的转变与农业资本主义的兴起

马克思主义理论与现实 | 社会财产关系的转变与农业资本主义的兴起

-

马克思主义理论与现实 | 后情感时代的异化与祛魅

马克思主义理论与现实 | 后情感时代的异化与祛魅

-

政治理论与公共治理 | 论全球正义理论的世界主义与国家主义之维

政治理论与公共治理 | 论全球正义理论的世界主义与国家主义之维

-

政治理论与公共治理 | 如何构建生态治理共同体:基于统一战线赋能的思考

政治理论与公共治理 | 如何构建生态治理共同体:基于统一战线赋能的思考

-

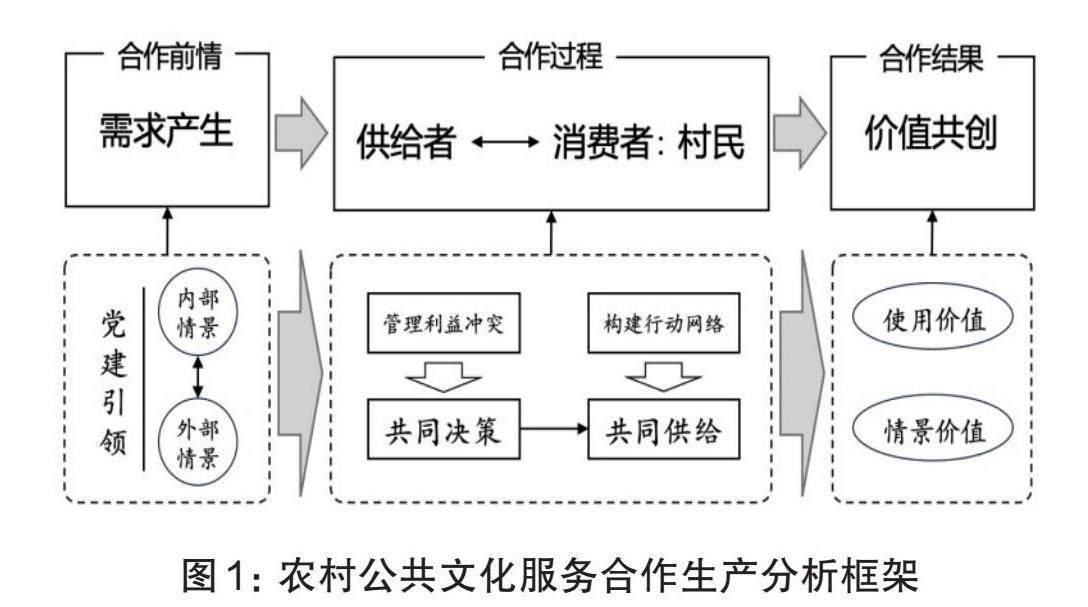

政治理论与公共治理 | 迈向合作生产:农村公共文化服务高质量发展的差异路径与共性机制

政治理论与公共治理 | 迈向合作生产:农村公共文化服务高质量发展的差异路径与共性机制

-

当代中国马克思主义政治经济学 | 数据资本视域下的消费异化:现实表现、生成逻辑与解蔽之径

当代中国马克思主义政治经济学 | 数据资本视域下的消费异化:现实表现、生成逻辑与解蔽之径

-

当代中国马克思主义政治经济学 | 论共同富裕的劳动分工基础

当代中国马克思主义政治经济学 | 论共同富裕的劳动分工基础

-

当代中国马克思主义政治经济学 | 扩大消费长效机制的核心要义与完善路径

当代中国马克思主义政治经济学 | 扩大消费长效机制的核心要义与完善路径

-

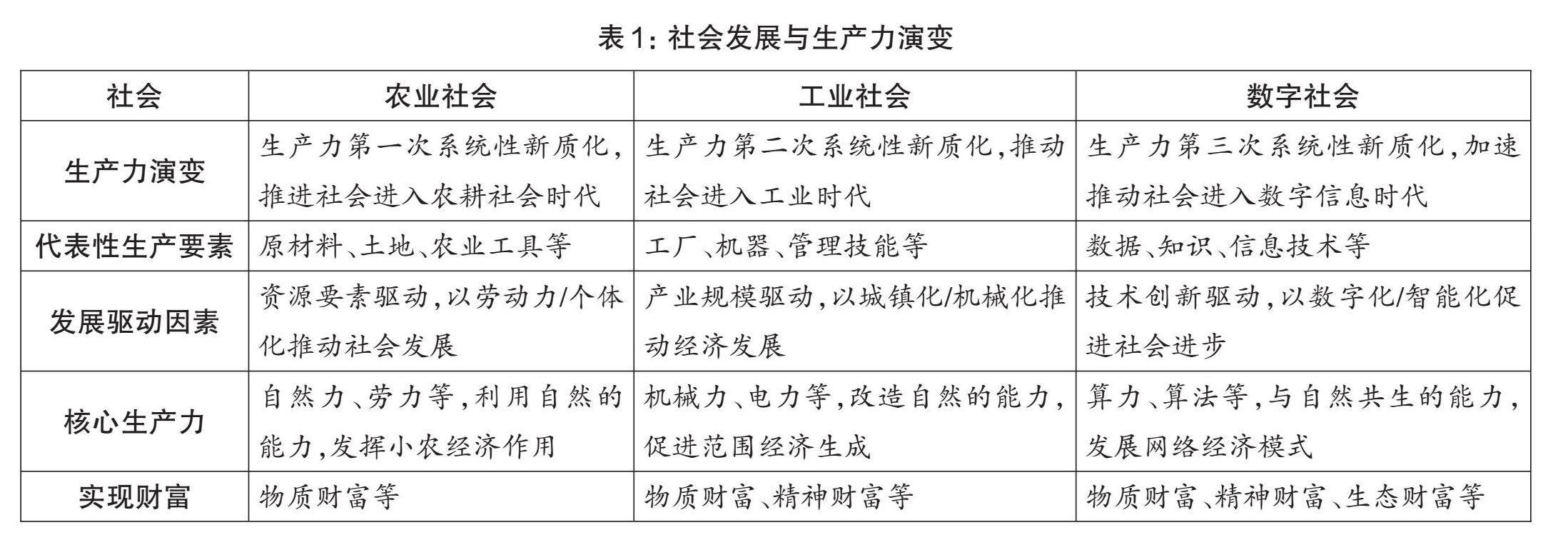

文化资源与文化新业态 | 新质生产力视角下文化产业数字化发展:框架、机理和路径

文化资源与文化新业态 | 新质生产力视角下文化产业数字化发展:框架、机理和路径

-

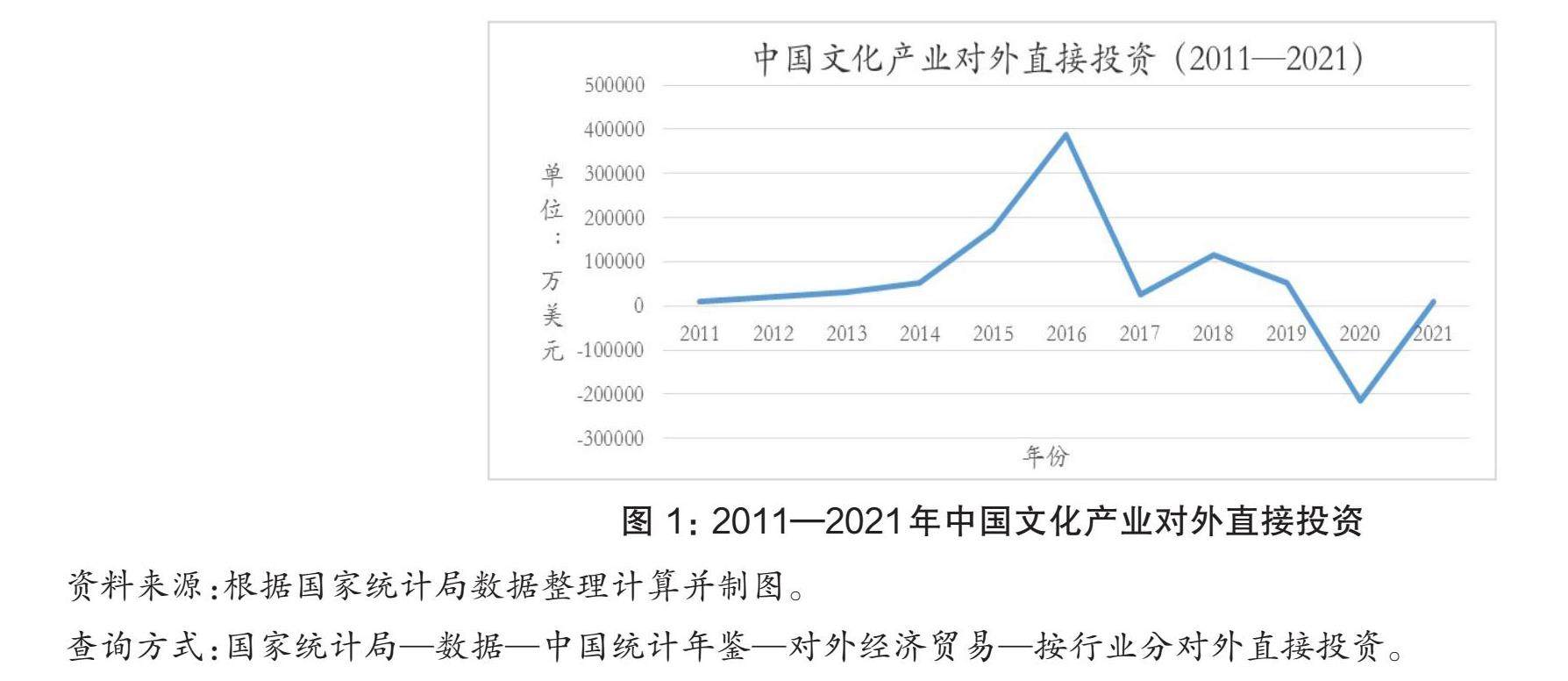

文化资源与文化新业态 | 中国文化产业对外直接投资:事实特征、风险挑战与应对策略

文化资源与文化新业态 | 中国文化产业对外直接投资:事实特征、风险挑战与应对策略

-

华中村治研究 | 面向农村人口老龄化的中国农业现代化道路:适老型农业视角

华中村治研究 | 面向农村人口老龄化的中国农业现代化道路:适老型农业视角

-

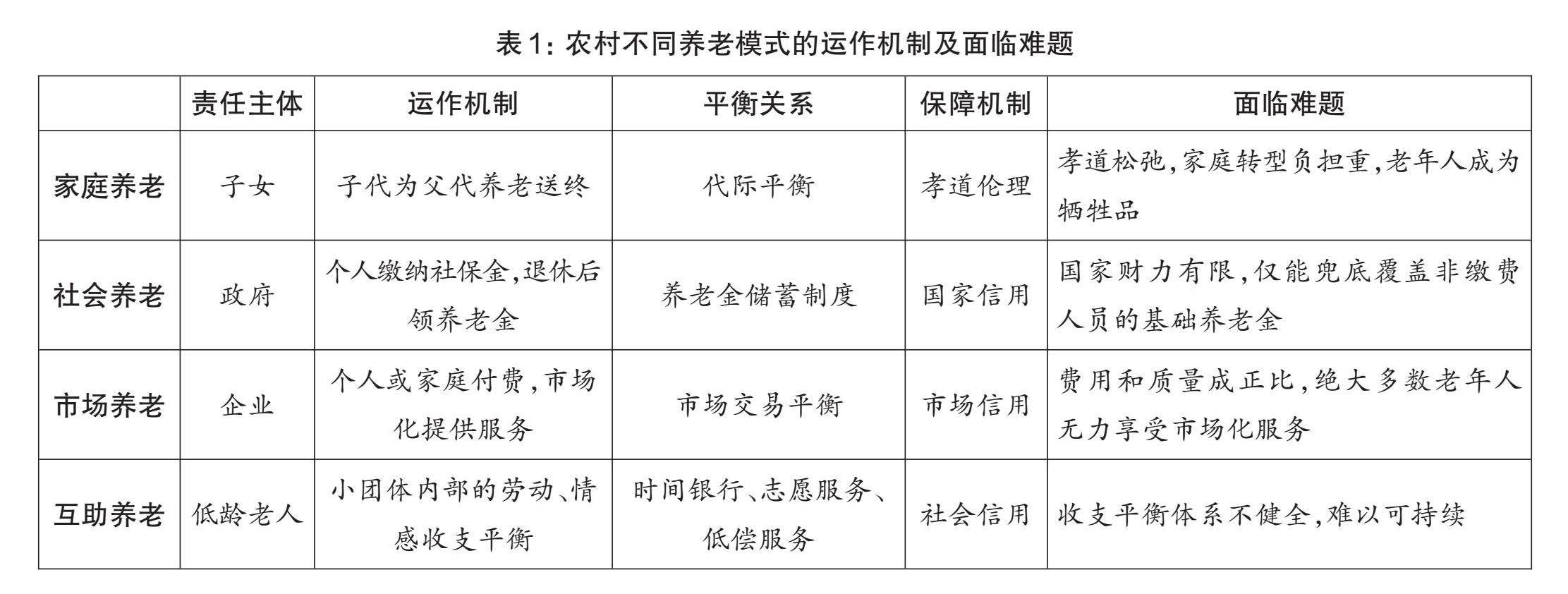

华中村治研究 | 反时间脱嵌:中国农村积极应对老龄化的主体实践及政策启示

华中村治研究 | 反时间脱嵌:中国农村积极应对老龄化的主体实践及政策启示

-

华中村治研究 | 论公共品供给模式的高标准农田建设

华中村治研究 | 论公共品供给模式的高标准农田建设

登录

登录