目录

快速导航-

深入学习贯彻习近平文化思想 | 乡村振兴纪录片中乡镇干部媒介形象建构研究

深入学习贯彻习近平文化思想 | 乡村振兴纪录片中乡镇干部媒介形象建构研究

-

新闻e家 | 重视方言文化创新传播构建地方媒体差异化优势

新闻e家 | 重视方言文化创新传播构建地方媒体差异化优势

-

新闻e家 | 智媒浪潮下气象新闻的场景化叙事路径及影响研究

新闻e家 | 智媒浪潮下气象新闻的场景化叙事路径及影响研究

-

新闻e家 | 探析纸媒利用短视频高效传播的策略

新闻e家 | 探析纸媒利用短视频高效传播的策略

-

新闻e家 | 新媒体时代视觉传达艺术设计的应用与创新

新闻e家 | 新媒体时代视觉传达艺术设计的应用与创新

-

新闻e家 | AI生成图像对新媒体内容生产的影响

新闻e家 | AI生成图像对新媒体内容生产的影响

-

新闻e家 | 政务新媒体平台建设现状及发展策略

新闻e家 | 政务新媒体平台建设现状及发展策略

-

专题策划 | “苏超”报道中媒体的创新传播与流量经济探析

专题策划 | “苏超”报道中媒体的创新传播与流量经济探析

-

专题策划 | 全媒体视域下地方体育赛事的舆论引导与价值传递

专题策划 | 全媒体视域下地方体育赛事的舆论引导与价值传递

-

调查研究 | 人工智能时代网络舆论生态的媒介化治理:逻辑、问题与要义

调查研究 | 人工智能时代网络舆论生态的媒介化治理:逻辑、问题与要义

-

调查研究 | 智媒时代下Z世代青年媒介化生存挑战与因应策略

调查研究 | 智媒时代下Z世代青年媒介化生存挑战与因应策略

-

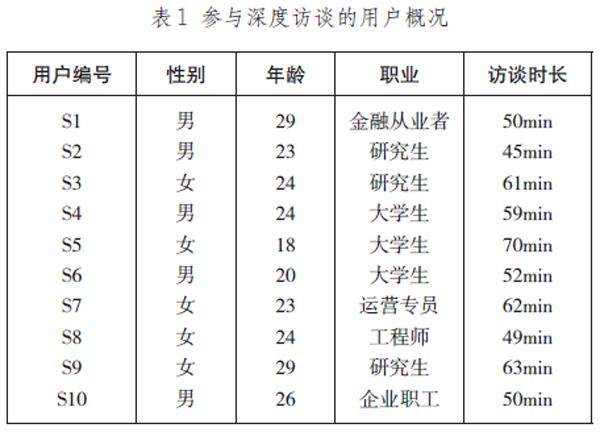

调查研究 | 互动与想象:想象可供性视域下陌生人交友平台用户的媒介实践

调查研究 | 互动与想象:想象可供性视域下陌生人交友平台用户的媒介实践

-

新闻实践 | 从全国两会报道探索行业媒体融合破局之道

新闻实践 | 从全国两会报道探索行业媒体融合破局之道

-

新闻实践 | 浅析融媒体时代都市报的转型与发展

新闻实践 | 浅析融媒体时代都市报的转型与发展

-

新闻实践 | 融媒体环境下报纸的突围

新闻实践 | 融媒体环境下报纸的突围

-

新闻实践 | AI时代党媒编辑当存“三心”

新闻实践 | AI时代党媒编辑当存“三心”

-

新闻实践 | 主流媒体灾难报道的舆论引导策略

新闻实践 | 主流媒体灾难报道的舆论引导策略

-

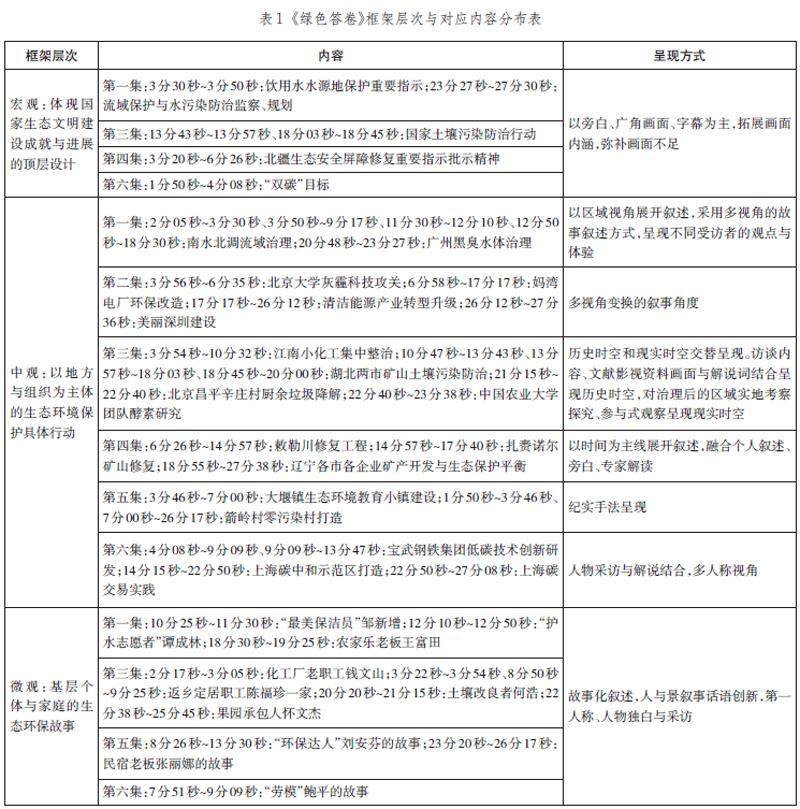

广电视听 | 框架理论视角下生态环保类纪录片的内容框架与主旨呈现

广电视听 | 框架理论视角下生态环保类纪录片的内容框架与主旨呈现

-

广电视听 | 纪录片片头的创作思考

广电视听 | 纪录片片头的创作思考

-

广电视听 | 主流媒体舆论监督报道如何有效发力

广电视听 | 主流媒体舆论监督报道如何有效发力

-

广电视听 | 从广交会报道看地方媒体大小屏融合传播的路径

广电视听 | 从广交会报道看地方媒体大小屏融合传播的路径

-

城市形象传播 | 作为媒介的地铁:杭州地铁对城市形象建构研究

城市形象传播 | 作为媒介的地铁:杭州地铁对城市形象建构研究

-

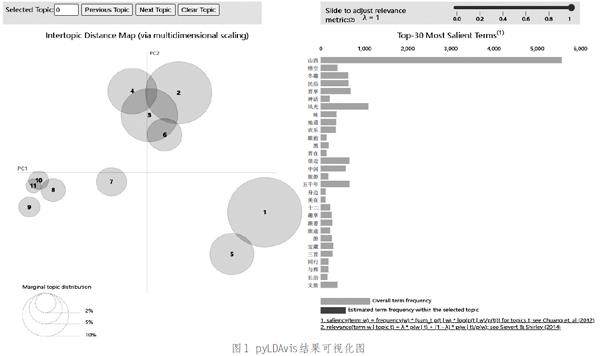

城市形象传播 | 基于SIPS模型的山西文旅短视频叙事与传播研究

城市形象传播 | 基于SIPS模型的山西文旅短视频叙事与传播研究

-

城市形象传播 | 数智时代城市形象对外传播效能提升的实践路径

城市形象传播 | 数智时代城市形象对外传播效能提升的实践路径

-

文化传播 | 景观再生:对新一代人工智能赋能影视行业的审思

文化传播 | 景观再生:对新一代人工智能赋能影视行业的审思

-

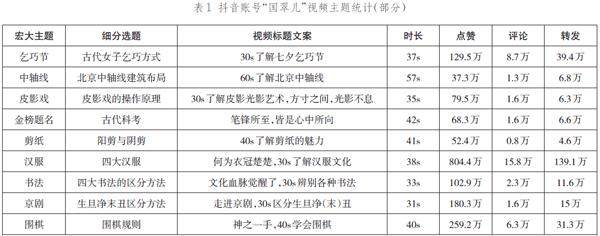

文化传播 | 中华优秀传统文化科普短视频内容生产与创新路径研究

文化传播 | 中华优秀传统文化科普短视频内容生产与创新路径研究

-

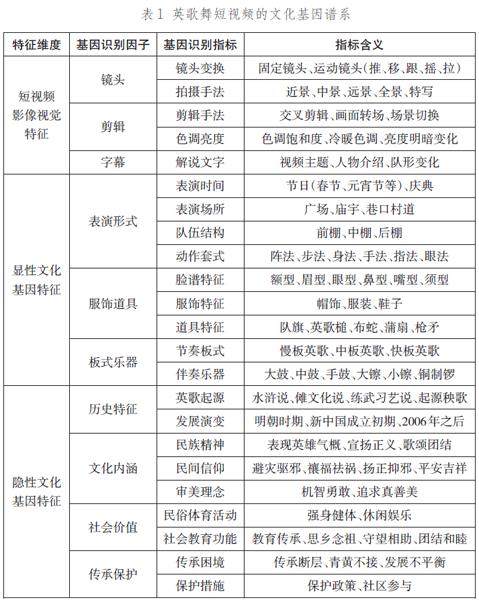

文化传播 | 非遗短视频的文化基因解码研究

文化传播 | 非遗短视频的文化基因解码研究

-

新闻与出版 | 加强编辑能力培养提升初审和同行评议质量路径探析

新闻与出版 | 加强编辑能力培养提升初审和同行评议质量路径探析

-

新闻与出版 | 数据深度挖掘赋能学术期刊新媒体平台建设研究

新闻与出版 | 数据深度挖掘赋能学术期刊新媒体平台建设研究

-

新闻与出版 | 有声阅读:数字阅读时代农家书屋发展新路径

新闻与出版 | 有声阅读:数字阅读时代农家书屋发展新路径

-

新闻与出版 | 不一样的声景:书业播客的空间建构与呈现

新闻与出版 | 不一样的声景:书业播客的空间建构与呈现

-

高校论坛 | 浅论中国新闻史课程思政教学的价值

高校论坛 | 浅论中国新闻史课程思政教学的价值

-

高校论坛 | “头脑风暴”思维训练法在新闻评论教学中的实施原则和方法

高校论坛 | “头脑风暴”思维训练法在新闻评论教学中的实施原则和方法

-

高校论坛 | AIGC驱动下高校新闻评论课程的观点生产范式重构与教学创新研究

高校论坛 | AIGC驱动下高校新闻评论课程的观点生产范式重构与教学创新研究

登录

登录