目录

快速导航-

文学观察 | 朝鲜族女性婚姻家庭共同体想象:许连顺小说《宇宙的子宫》及其影视化改编

文学观察 | 朝鲜族女性婚姻家庭共同体想象:许连顺小说《宇宙的子宫》及其影视化改编

-

文学观察 | 探索新时期女性散文的艺术特色

文学观察 | 探索新时期女性散文的艺术特色

-

文学观察 | 《王氏之死》:多维历史与永恒之爱

文学观察 | 《王氏之死》:多维历史与永恒之爱

-

文学观察 | 哈代的威塞克斯小说中的教育思想和共同体形塑

文学观察 | 哈代的威塞克斯小说中的教育思想和共同体形塑

-

文学观察 | 美国梦的背面:从《嘉莉妹妹》审视底层青年的道德抉择

文学观察 | 美国梦的背面:从《嘉莉妹妹》审视底层青年的道德抉择

-

文学观察 | 从雷格马斯的结构主义理论看《傲慢与偏见》中伊丽莎白的婚恋观

文学观察 | 从雷格马斯的结构主义理论看《傲慢与偏见》中伊丽莎白的婚恋观

-

艺术视角 | 明清禅境艺术思想在现代绘画创作中的应用研究

艺术视角 | 明清禅境艺术思想在现代绘画创作中的应用研究

-

艺术视角 | 当代美术的多元化发展趋势探讨

艺术视角 | 当代美术的多元化发展趋势探讨

-

艺术视角 | 人体素描中空间与结构表现的思考与探讨

艺术视角 | 人体素描中空间与结构表现的思考与探讨

-

艺术视角 | 从塔希提到理念世界:保罗·高更笔下女性的哲学之旅

艺术视角 | 从塔希提到理念世界:保罗·高更笔下女性的哲学之旅

-

艺术视角 | 简析电影《犬之力》的声音造型功能

艺术视角 | 简析电影《犬之力》的声音造型功能

-

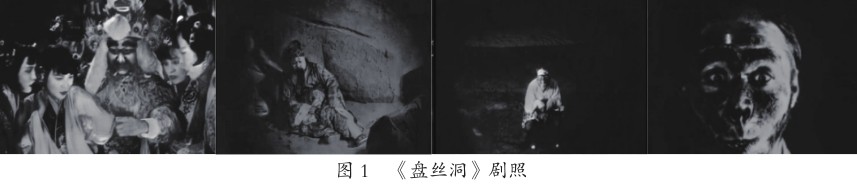

艺术视角 | 但杜宇电影中的视觉现代性

艺术视角 | 但杜宇电影中的视觉现代性

-

艺术视角 | 革命历史题材电影中的道具运用研究

艺术视角 | 革命历史题材电影中的道具运用研究

-

艺术视角 | 浅析电影声音对营造意境所起到的作用

艺术视角 | 浅析电影声音对营造意境所起到的作用

-

艺术视角 | 传统音乐视域下钢琴改编曲《梅花三弄》演奏研究

艺术视角 | 传统音乐视域下钢琴改编曲《梅花三弄》演奏研究

-

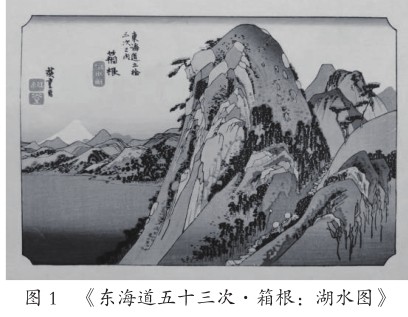

艺术视角 | “东方”语境下的舞蹈剧场创作分析

艺术视角 | “东方”语境下的舞蹈剧场创作分析

-

艺术视角 | 民族歌剧《运河谣》中咏叹调《来生来世把你爱》的演唱分析

艺术视角 | 民族歌剧《运河谣》中咏叹调《来生来世把你爱》的演唱分析

-

艺术视角 | 声乐演唱中民族唱法与通俗唱法融合的策略探析

艺术视角 | 声乐演唱中民族唱法与通俗唱法融合的策略探析

-

艺术视角 | 近二十年来乐亭大鼓相关研究之回顾(2001—2021)

艺术视角 | 近二十年来乐亭大鼓相关研究之回顾(2001—2021)

-

艺术视角 | 京剧梅派伴奏艺术浅论

艺术视角 | 京剧梅派伴奏艺术浅论

-

新实践 | 试探苏东坡文化短视频构建眉山城市形象的艺术创新之路

新实践 | 试探苏东坡文化短视频构建眉山城市形象的艺术创新之路

-

新实践 | 封闭空间内的叙事结构和影像表达

新实践 | 封闭空间内的叙事结构和影像表达

-

新实践 | 宋代美学在中式茶馆设计中的审美与应用研究

新实践 | 宋代美学在中式茶馆设计中的审美与应用研究

-

新实践 | 生态美学引领公共艺术新潮流

新实践 | 生态美学引领公共艺术新潮流

-

新实践 | “无中生有”

新实践 | “无中生有”

-

新实践 | 艺术设计跨媒体融合中的文化认同与策略性表达

新实践 | 艺术设计跨媒体融合中的文化认同与策略性表达

-

新实践 | 浅谈陕北说书的音乐特征及保护传承

新实践 | 浅谈陕北说书的音乐特征及保护传承

登录

登录