目录

快速导航-

卷首语 | 致敬播种的人

卷首语 | 致敬播种的人

-

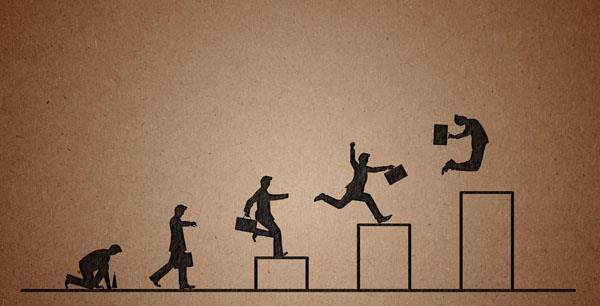

话题 | 长期主义是跳出内卷的最好选择

话题 | 长期主义是跳出内卷的最好选择

-

话题 | 普通人就别想当自媒体博主了

话题 | 普通人就别想当自媒体博主了

-

世相 | 我们的裁缝店

世相 | 我们的裁缝店

-

世相 | 关于“老破小”的回忆

世相 | 关于“老破小”的回忆

-

人物 | 蔡磊:纵使不敌,也绝不屈服

人物 | 蔡磊:纵使不敌,也绝不屈服

-

人物 | 天才究竟是什么样的

人物 | 天才究竟是什么样的

-

文明 | 古装的拖尾那么长,蹭脏了怎么办

文明 | 古装的拖尾那么长,蹭脏了怎么办

-

文明 | 烟雨故宫

文明 | 烟雨故宫

-

文明 | 人类为什么要探索太空

文明 | 人类为什么要探索太空

-

文明 | 密码传奇

文明 | 密码传奇

-

悦读 | 姥姥的教育方式

悦读 | 姥姥的教育方式

-

悦读 | 胆小的乘客

悦读 | 胆小的乘客

-

悦读 | 舀蝌蚪

悦读 | 舀蝌蚪

-

悦读 | 纸质的时间

悦读 | 纸质的时间

-

悦读 | 冬夜失眠症

悦读 | 冬夜失眠症

-

悦读 | 肥瘦之间

悦读 | 肥瘦之间

-

生活 | 不要把你的菜强加给别人

生活 | 不要把你的菜强加给别人

-

生活 | 阅读的舒适区

生活 | 阅读的舒适区

-

生活 | 没有边界的亲密

生活 | 没有边界的亲密

-

生活 | 不为小事消耗

生活 | 不为小事消耗

-

生活 | 漂亮也是一种天赋

生活 | 漂亮也是一种天赋

-

荐书 | 打破羞耻枷锁

荐书 | 打破羞耻枷锁

-

荐书 | 大兴安岭的学生

荐书 | 大兴安岭的学生

-

荐书 | 天才编辑与海明威

荐书 | 天才编辑与海明威

-

荐书 | 参观王室图书馆

荐书 | 参观王室图书馆

-

荐书 | 老而孤独,你惧怕吗

荐书 | 老而孤独,你惧怕吗

-

智识 | 坏情绪让血管很受伤

智识 | 坏情绪让血管很受伤

-

智识 | 如何用一枚曲别针换一辆车

智识 | 如何用一枚曲别针换一辆车

-

智识 | 神奇的“4%法则”

智识 | 神奇的“4%法则”

-

智识 | 用户需要改变吗

智识 | 用户需要改变吗

-

博览 | 从来不存钱的巴西人

博览 | 从来不存钱的巴西人

-

博览 | 域外理发记

博览 | 域外理发记

-

博览 | 禁养35年后,新加坡决定对猫高抬贵手

博览 | 禁养35年后,新加坡决定对猫高抬贵手

登录

登录