目录

快速导航-

传承 | 文旅融合背景下新疆传统音乐的传承与发展之路

传承 | 文旅融合背景下新疆传统音乐的传承与发展之路

-

传承 | 广西《刘三姐》彩调剧的受众 认同感与文化传承研究

传承 | 广西《刘三姐》彩调剧的受众 认同感与文化传承研究

-

传承 | 新时期广西少数民族非遗文化传播策略

传承 | 新时期广西少数民族非遗文化传播策略

-

传承 | 广州市非物质文化遗产保护的优化策略探析

传承 | 广州市非物质文化遗产保护的优化策略探析

-

研究 | 现代音乐创作技巧研究

研究 | 现代音乐创作技巧研究

-

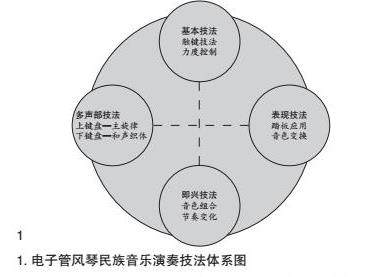

研究 | 电子管风琴演绎中国民族音乐的音色设计与演奏技法

研究 | 电子管风琴演绎中国民族音乐的音色设计与演奏技法

-

研究 | 古筝独奏中的情感表达与演奏者个性风格 研究

研究 | 古筝独奏中的情感表达与演奏者个性风格 研究

-

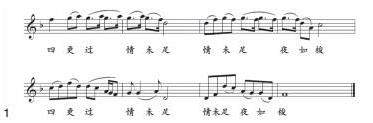

研究 | 钢琴曲《牧童短笛》的多角度 艺术赏析

研究 | 钢琴曲《牧童短笛》的多角度 艺术赏析

-

研究 | 浅析艺术歌曲的“诗情”性

研究 | 浅析艺术歌曲的“诗情”性

-

研究 | 《父亲的草原母亲的河》艺术特征与演唱 风格探析

研究 | 《父亲的草原母亲的河》艺术特征与演唱 风格探析

-

研究 | 新媒体时代下的音乐舞蹈创作机遇与挑战

研究 | 新媒体时代下的音乐舞蹈创作机遇与挑战

-

研究 | 身体语言在东西方舞蹈叙事中的功能 与差异性研究

研究 | 身体语言在东西方舞蹈叙事中的功能 与差异性研究

-

研究 | 唐代舞蹈编创研究

研究 | 唐代舞蹈编创研究

-

研究 | 内容生产者改变现状下文艺作品的创作转变探究

研究 | 内容生产者改变现状下文艺作品的创作转变探究

-

研究 | “戏”说潮州

研究 | “戏”说潮州

-

研究 | 群像式人物纪录片的复线式叙事结构研究

研究 | 群像式人物纪录片的复线式叙事结构研究

-

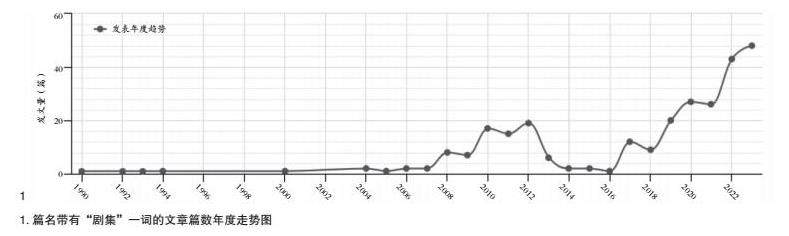

研究 | “剧集”概念的界定

研究 | “剧集”概念的界定

-

研究 | 电影《怦然心动》中多模态隐喻研究

研究 | 电影《怦然心动》中多模态隐喻研究

-

研究 | 《玉藻前曦袂》演绎下的九尾狐传说:艺术形式的转换与文艺价值的传承

研究 | 《玉藻前曦袂》演绎下的九尾狐传说:艺术形式的转换与文艺价值的传承

-

评论 | 跛脚的天秤

评论 | 跛脚的天秤

-

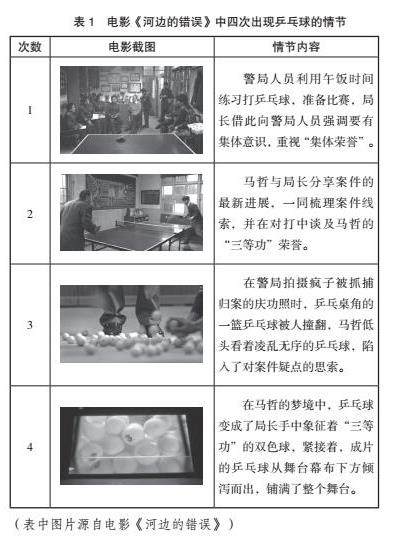

评论 | 《河边的错误》:命运嘲弄时的失语

评论 | 《河边的错误》:命运嘲弄时的失语

-

评论 | 论话剧《红玫瑰与白玫瑰》之艺术魅力

评论 | 论话剧《红玫瑰与白玫瑰》之艺术魅力

-

评论 | 《里斯本丸沉没》:从遗落历史到公共记忆的 叙事之旅

评论 | 《里斯本丸沉没》:从遗落历史到公共记忆的 叙事之旅

-

评论 | 浅谈《大歌唱家谈精湛的演唱技巧》

评论 | 浅谈《大歌唱家谈精湛的演唱技巧》

-

评论 | 超越文化界限:陈银淑作品中的“泛”文化标识

评论 | 超越文化界限:陈银淑作品中的“泛”文化标识

-

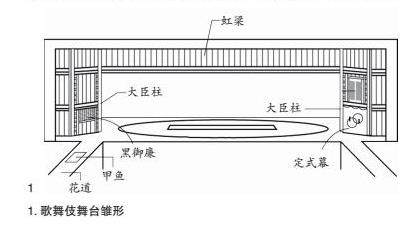

融合 | 新时代中国民族歌剧的融创发展路径研究

融合 | 新时代中国民族歌剧的融创发展路径研究

-

融合 | 文本互涉与话语生成:中国舞台 艺术片的跨媒介实践

融合 | 文本互涉与话语生成:中国舞台 艺术片的跨媒介实践

-

融合 | 现代钢琴创作民族音乐元素的融合与创新

融合 | 现代钢琴创作民族音乐元素的融合与创新

-

融合 | 文旅融合视域下秦腔艺术博物馆创新驱动策略探究

融合 | 文旅融合视域下秦腔艺术博物馆创新驱动策略探究

-

翻译 | 基于多模态的国家级非遗民俗钦州“跳岭头”外宣翻译研究

翻译 | 基于多模态的国家级非遗民俗钦州“跳岭头”外宣翻译研究

-

翻译 | 黄梅戏英译的文化适应性研究

翻译 | 黄梅戏英译的文化适应性研究

登录

登录