目录

快速导航-

热点聚焦·新质生产力 | 新质生产力引致生产力要素质态重构的理论纵深

热点聚焦·新质生产力 | 新质生产力引致生产力要素质态重构的理论纵深

-

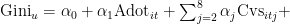

热点聚焦·新质生产力 | 新质生产力对地区共同富裕的空间溢出效应

热点聚焦·新质生产力 | 新质生产力对地区共同富裕的空间溢出效应

-

长三角一体化 | 长三角G60科创走廊对碳排放效率的影响研究

长三角一体化 | 长三角G60科创走廊对碳排放效率的影响研究

-

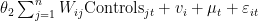

开放与创新 | 高管团队复合知识结构对科创企业双元创新的影响

开放与创新 | 高管团队复合知识结构对科创企业双元创新的影响

-

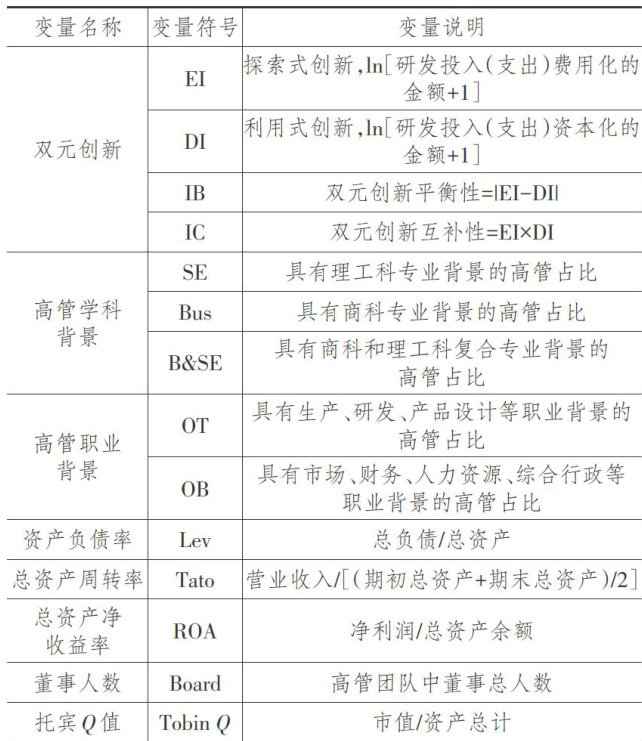

开放与创新 | 跨行政区域创新合作能否促进产业价值捕获?

开放与创新 | 跨行政区域创新合作能否促进产业价值捕获?

-

高质量发展 | 可持续转型政策能否改善资源型地区的环境质量?

高质量发展 | 可持续转型政策能否改善资源型地区的环境质量?

-

高质量发展 | 税制绿化度、新质生产力与美丽中国建设

高质量发展 | 税制绿化度、新质生产力与美丽中国建设

-

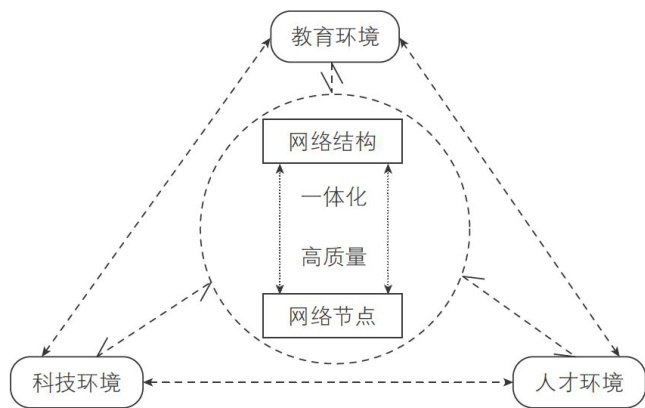

经济观察 | 社会信用体系建设的稳就业效应研究

经济观察 | 社会信用体系建设的稳就业效应研究

-

经济观察 | 专精特新企业集聚与居民收入差距

经济观察 | 专精特新企业集聚与居民收入差距

-

管理视野 | 供应链数字化与企业韧性

管理视野 | 供应链数字化与企业韧性

-

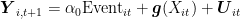

管理视野 | 国有企业中层管理人员岗位胜任力研究

管理视野 | 国有企业中层管理人员岗位胜任力研究

-

管理视野 | 社交媒体使用、可持续供应链管理与供应链敏捷性

管理视野 | 社交媒体使用、可持续供应链管理与供应链敏捷性

登录

登录