目录

快速导航-

专题研究·聚焦课程思政 | 论新时代高校“大思政”育人体系的理论定位、时代价值与实践建构

专题研究·聚焦课程思政 | 论新时代高校“大思政”育人体系的理论定位、时代价值与实践建构

-

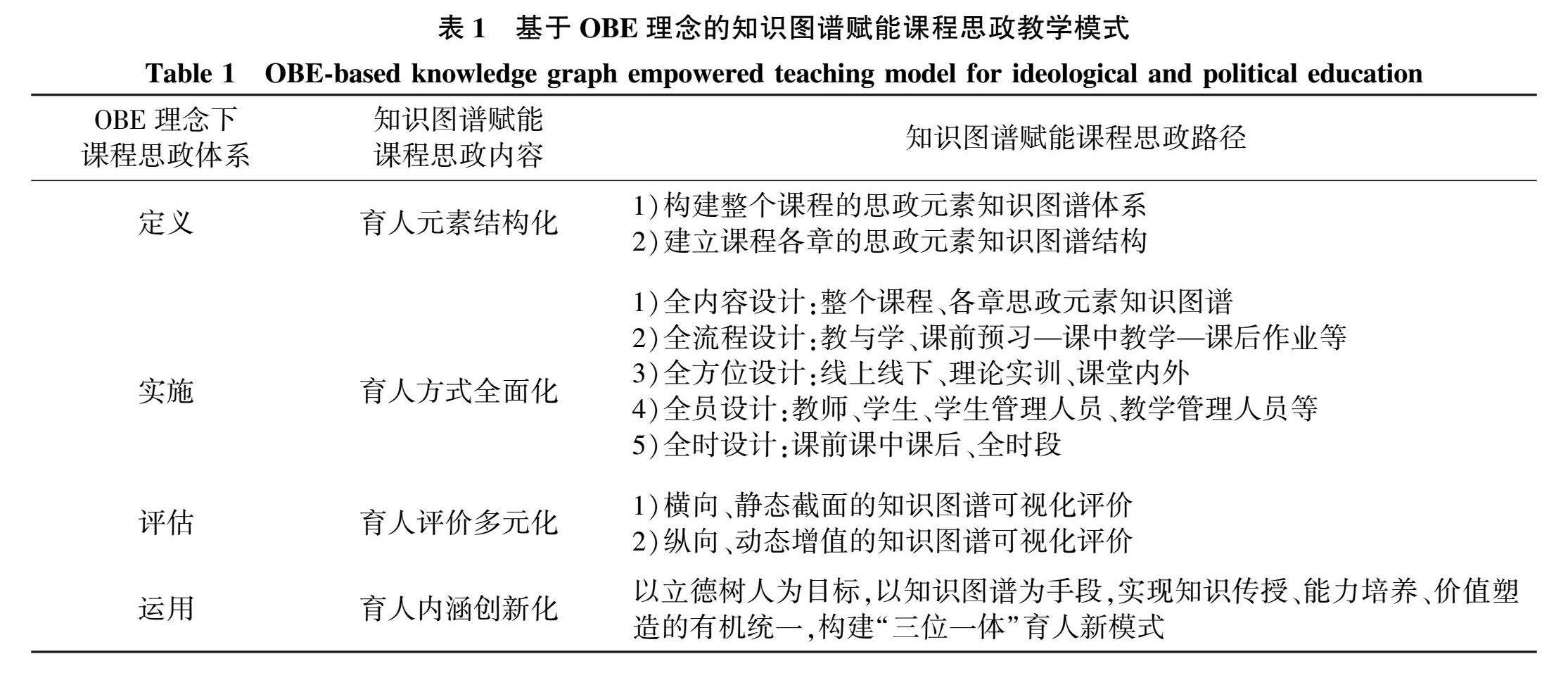

专题研究·聚焦课程思政 | 数智化教育背景下知识图谱赋能课程思政教学研究与设计

专题研究·聚焦课程思政 | 数智化教育背景下知识图谱赋能课程思政教学研究与设计

-

专题研究·聚焦课程思政 | 新时代高校深化劳动教育的价值意蕴与育人进路

专题研究·聚焦课程思政 | 新时代高校深化劳动教育的价值意蕴与育人进路

-

应用型大学研究 | 应用型大学构建新时代人才分类评价体系的实践探索

应用型大学研究 | 应用型大学构建新时代人才分类评价体系的实践探索

-

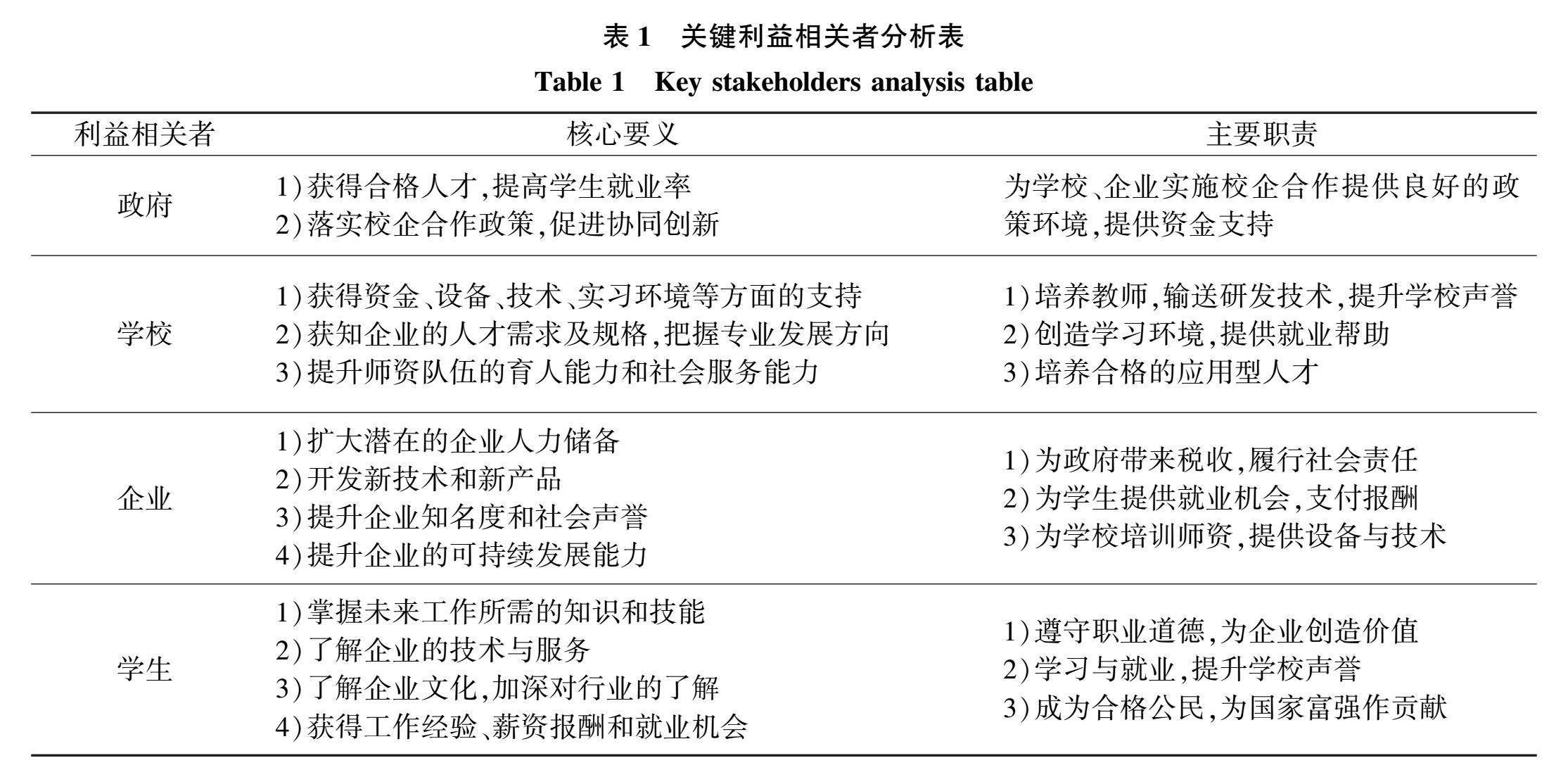

应用型大学研究 | 应用型大学校企合作质量评价指标体系构建研究

应用型大学研究 | 应用型大学校企合作质量评价指标体系构建研究

-

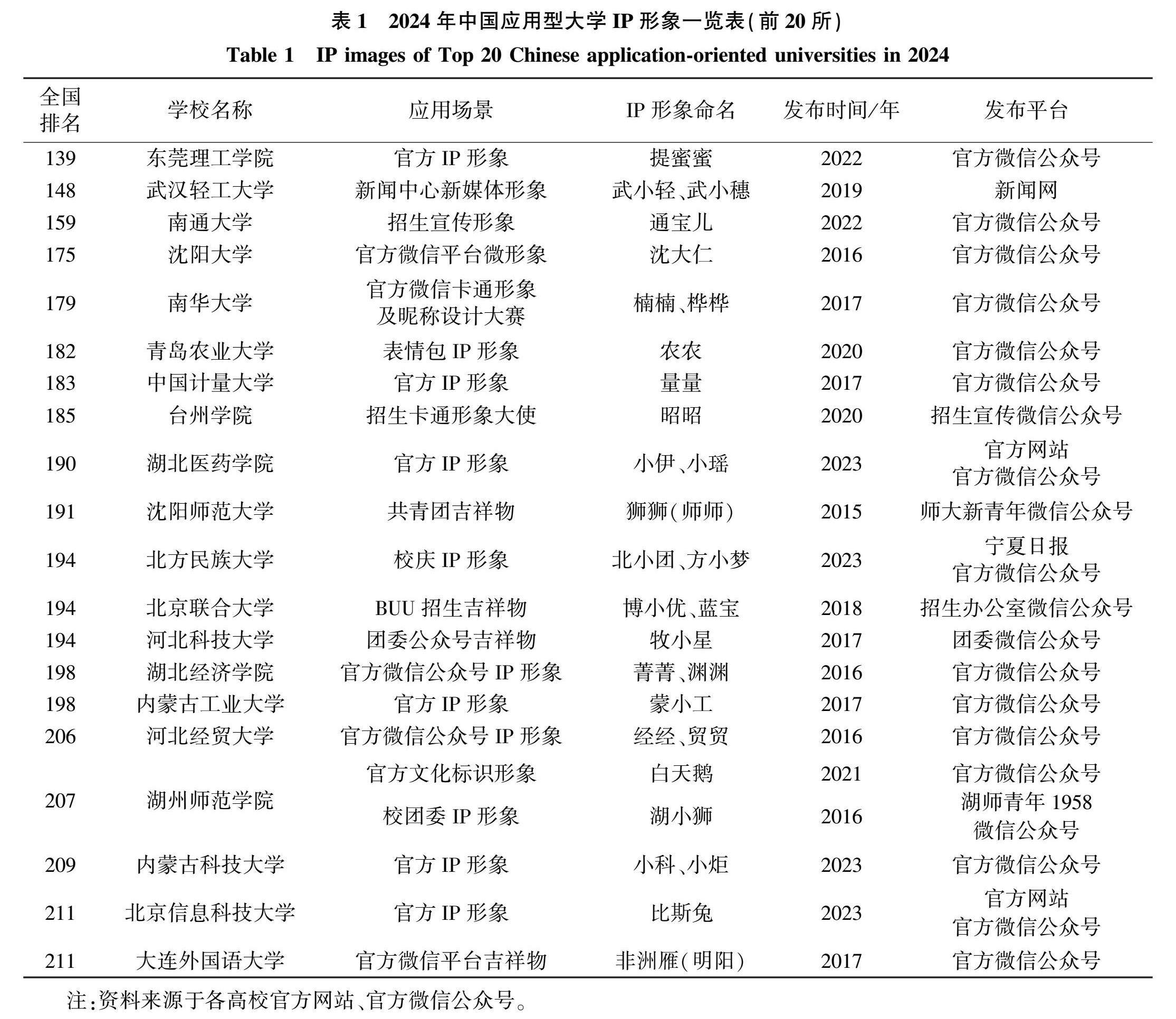

应用型大学研究 | IP形象在应用型大学文化育人中的价值意蕴、问题挑战与实践路径

应用型大学研究 | IP形象在应用型大学文化育人中的价值意蕴、问题挑战与实践路径

-

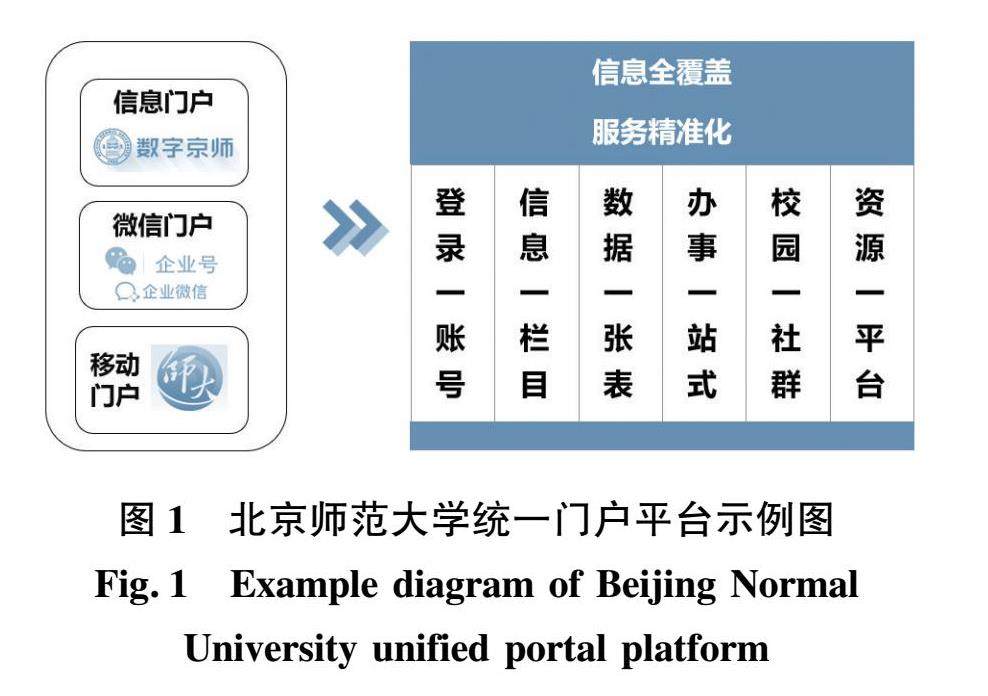

智能控制与智能计算 | 数字化赋能高校业务管理模式创新的探索与实践

智能控制与智能计算 | 数字化赋能高校业务管理模式创新的探索与实践

-

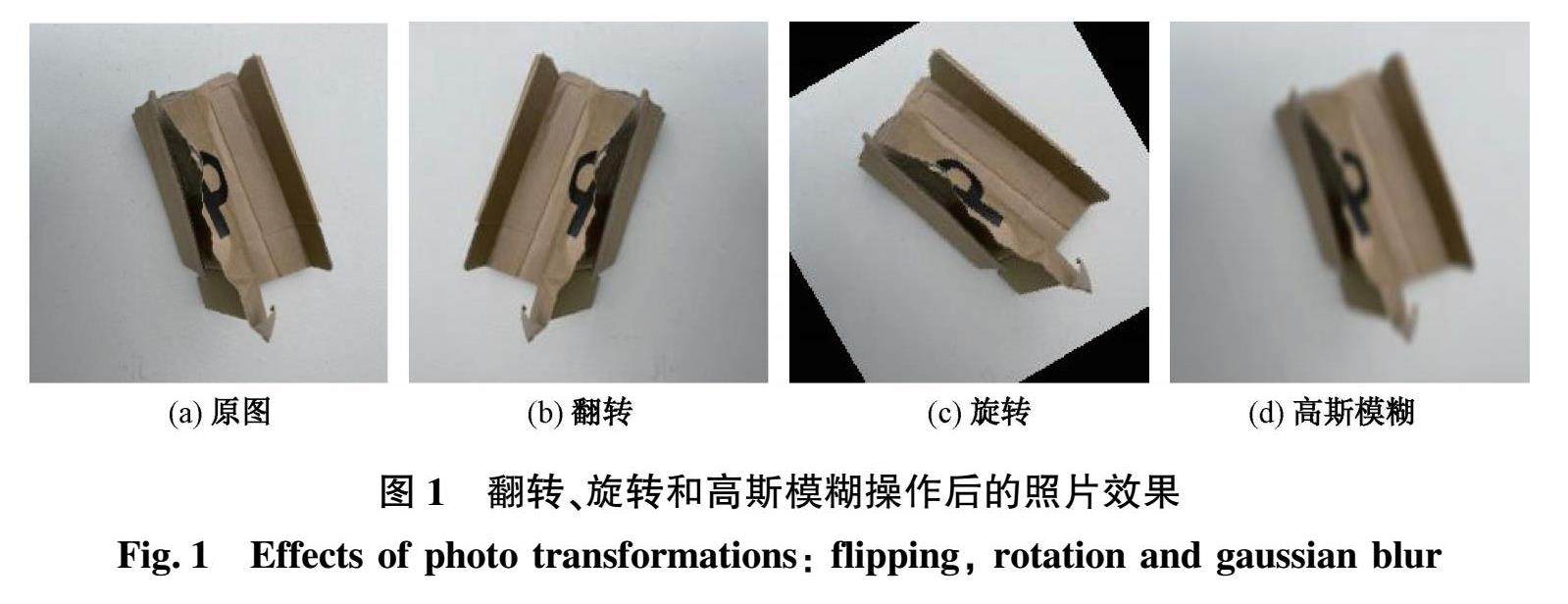

智能控制与智能计算 | C-ResNet:基于注意力机制的垃圾分类网络

智能控制与智能计算 | C-ResNet:基于注意力机制的垃圾分类网络

-

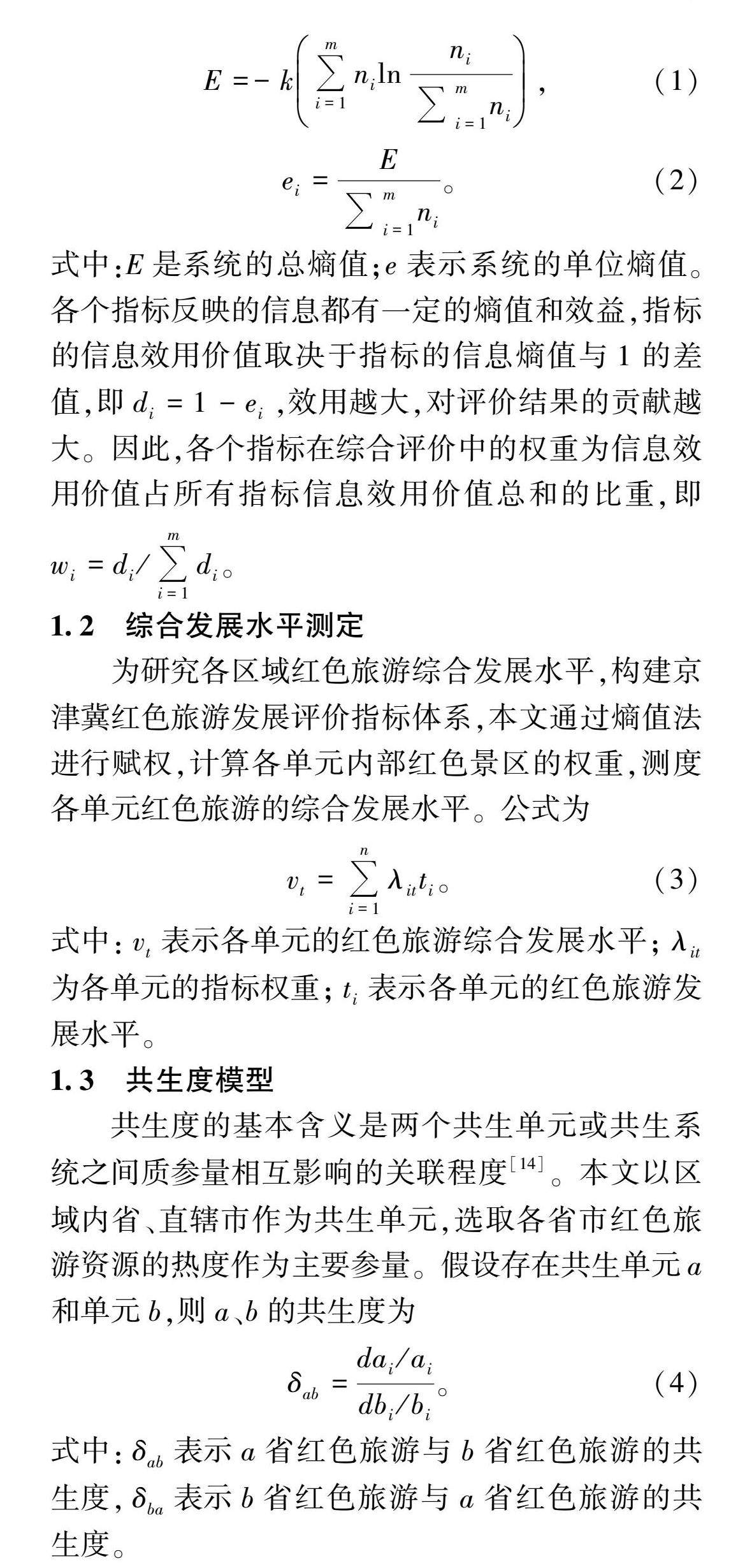

旅游研究 | 京津冀区域红色旅游综合发展测度和共生关系研究

旅游研究 | 京津冀区域红色旅游综合发展测度和共生关系研究

-

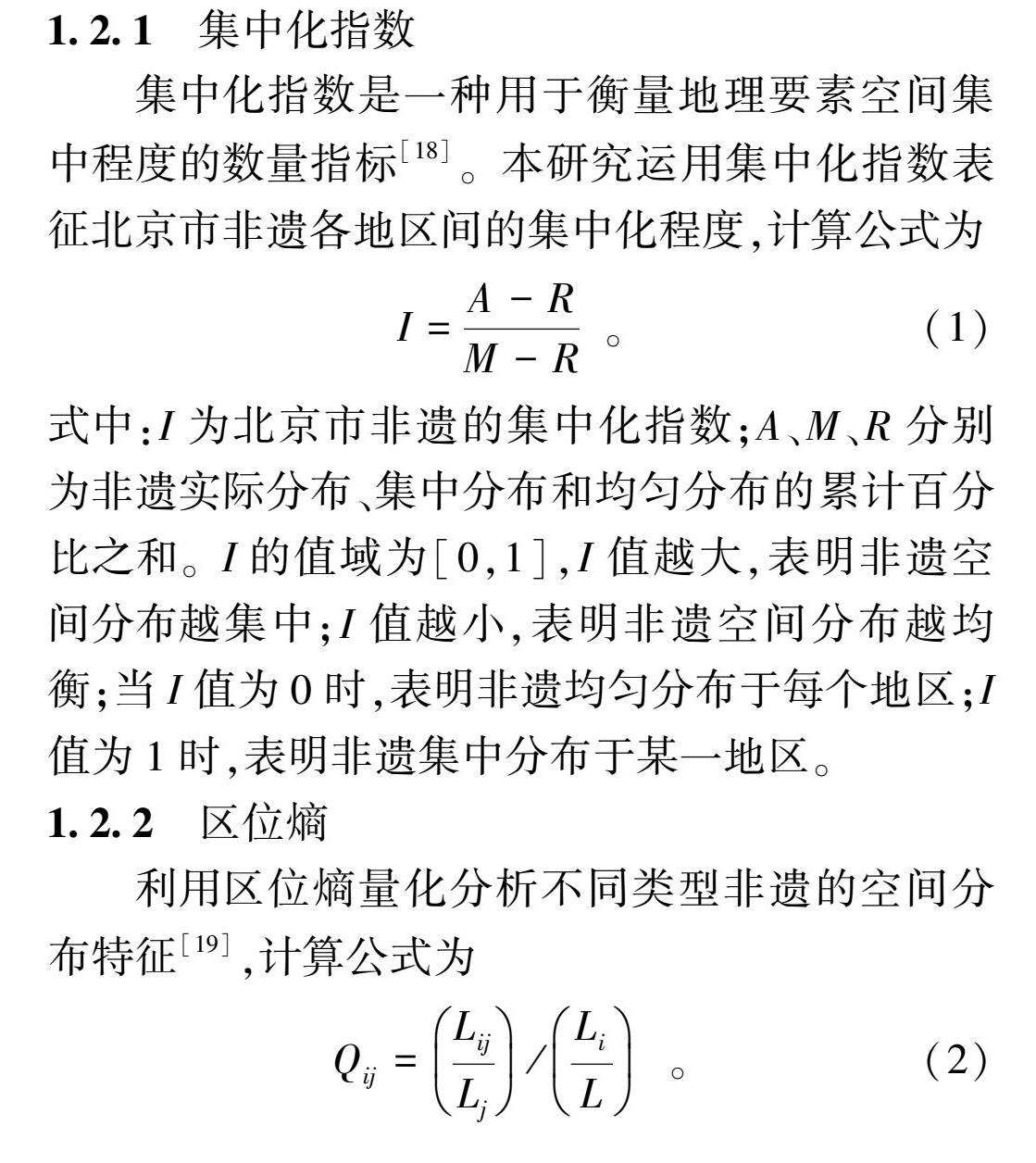

旅游研究 | 北京市非物质文化遗产时空分布特征及旅游响应

旅游研究 | 北京市非物质文化遗产时空分布特征及旅游响应

-

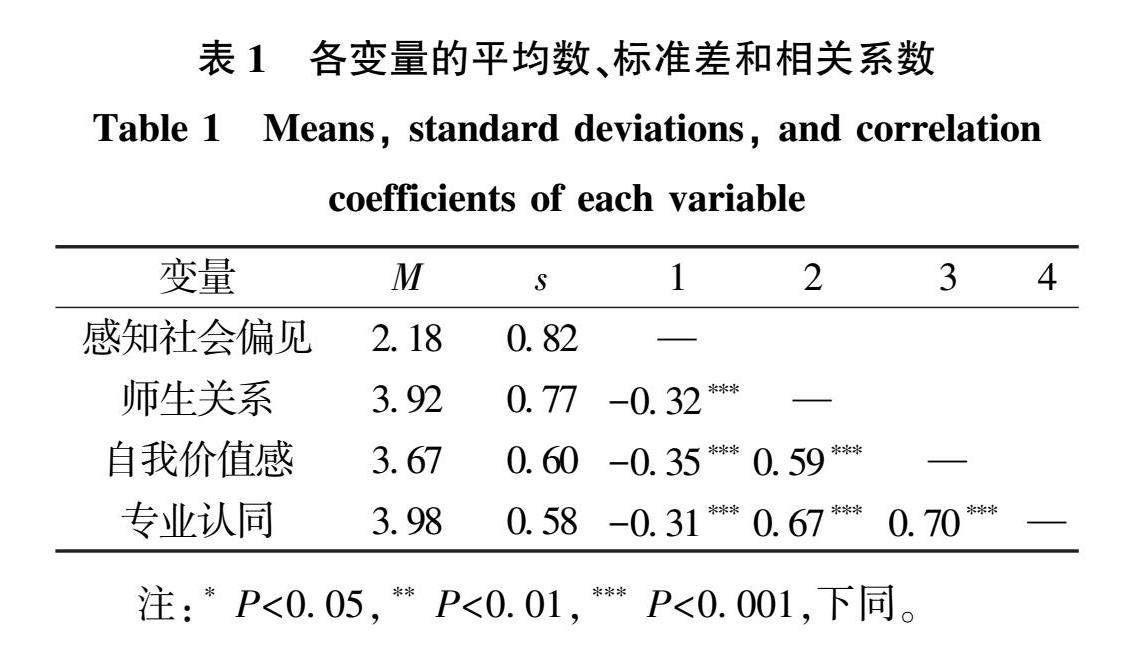

特殊教育 | 感知社会偏见与特殊教育师范生的专业认同:有调节的中介模型

特殊教育 | 感知社会偏见与特殊教育师范生的专业认同:有调节的中介模型

-

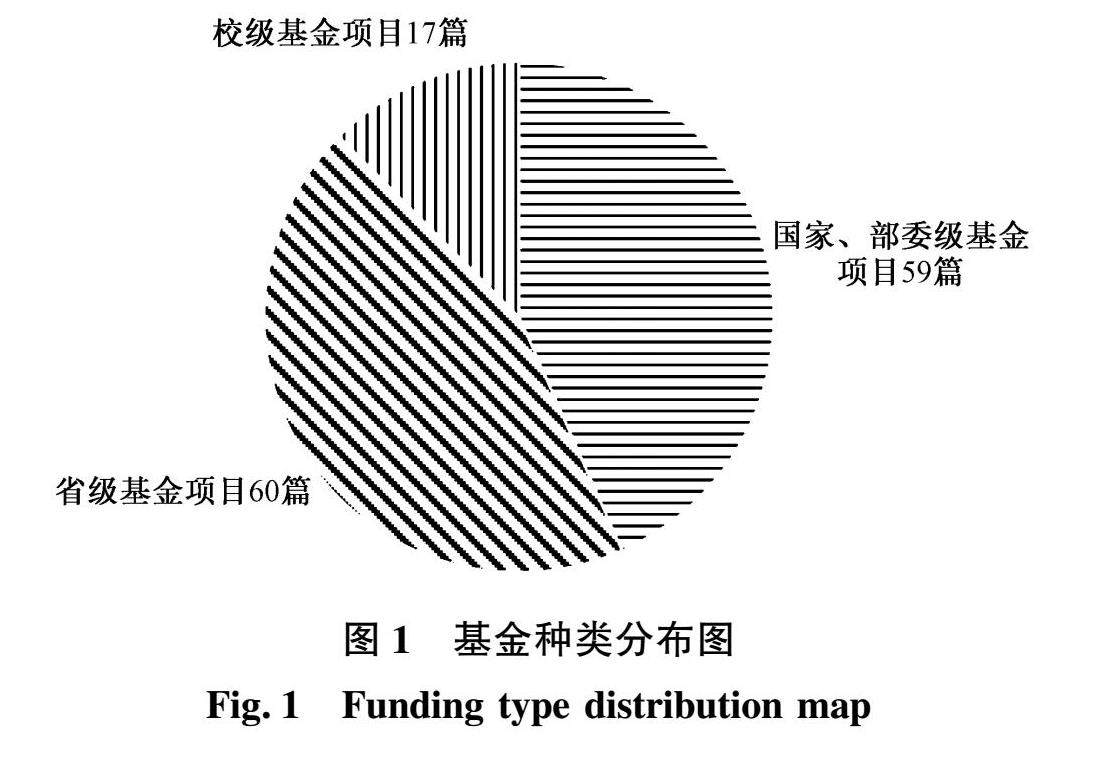

特殊教育 | 特殊职业教育研究的回顾与展望

特殊教育 | 特殊职业教育研究的回顾与展望

-

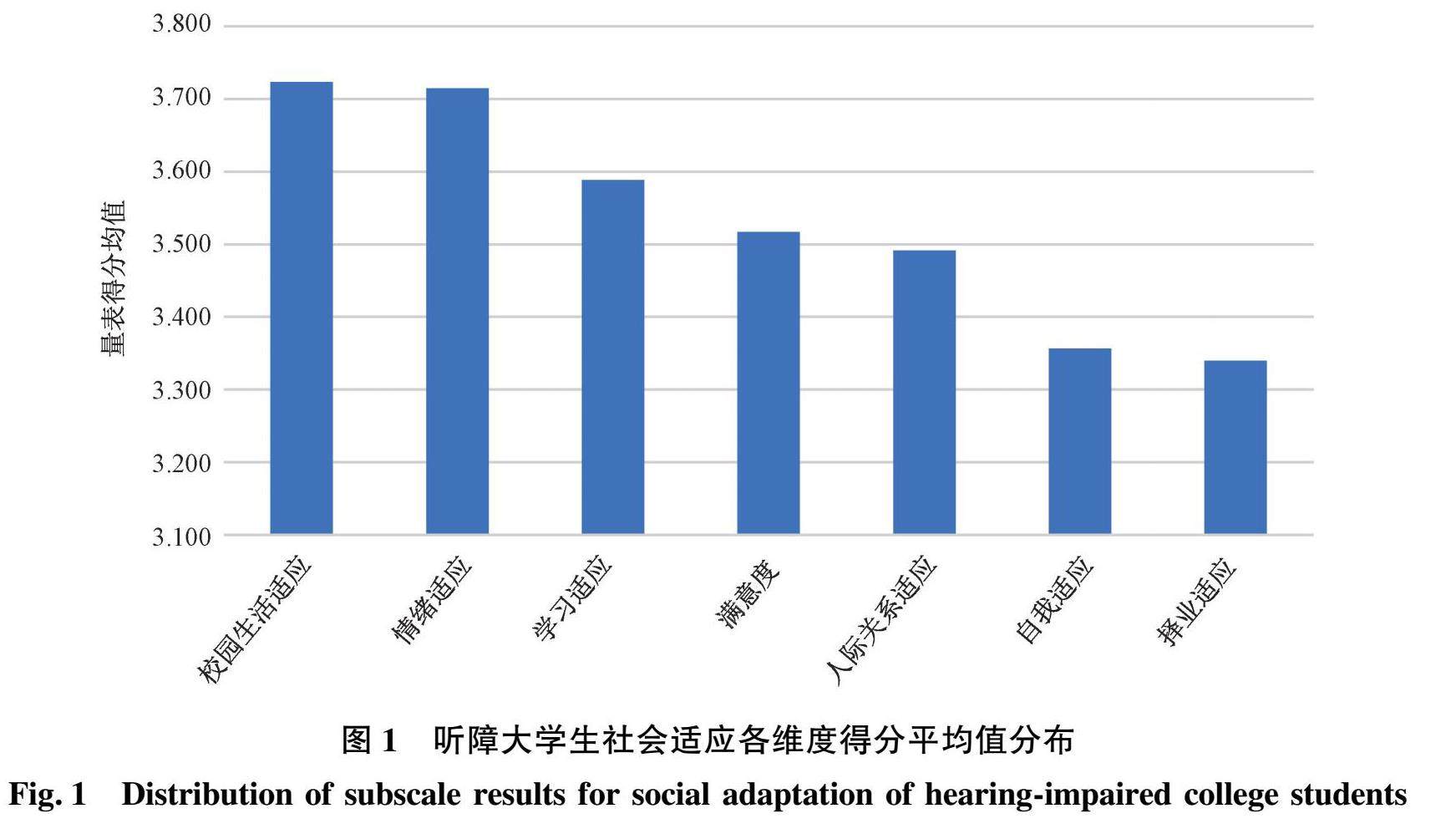

特殊教育 | 社会适应视角下听障大学生心理健康教育课程的内容建构

特殊教育 | 社会适应视角下听障大学生心理健康教育课程的内容建构

-

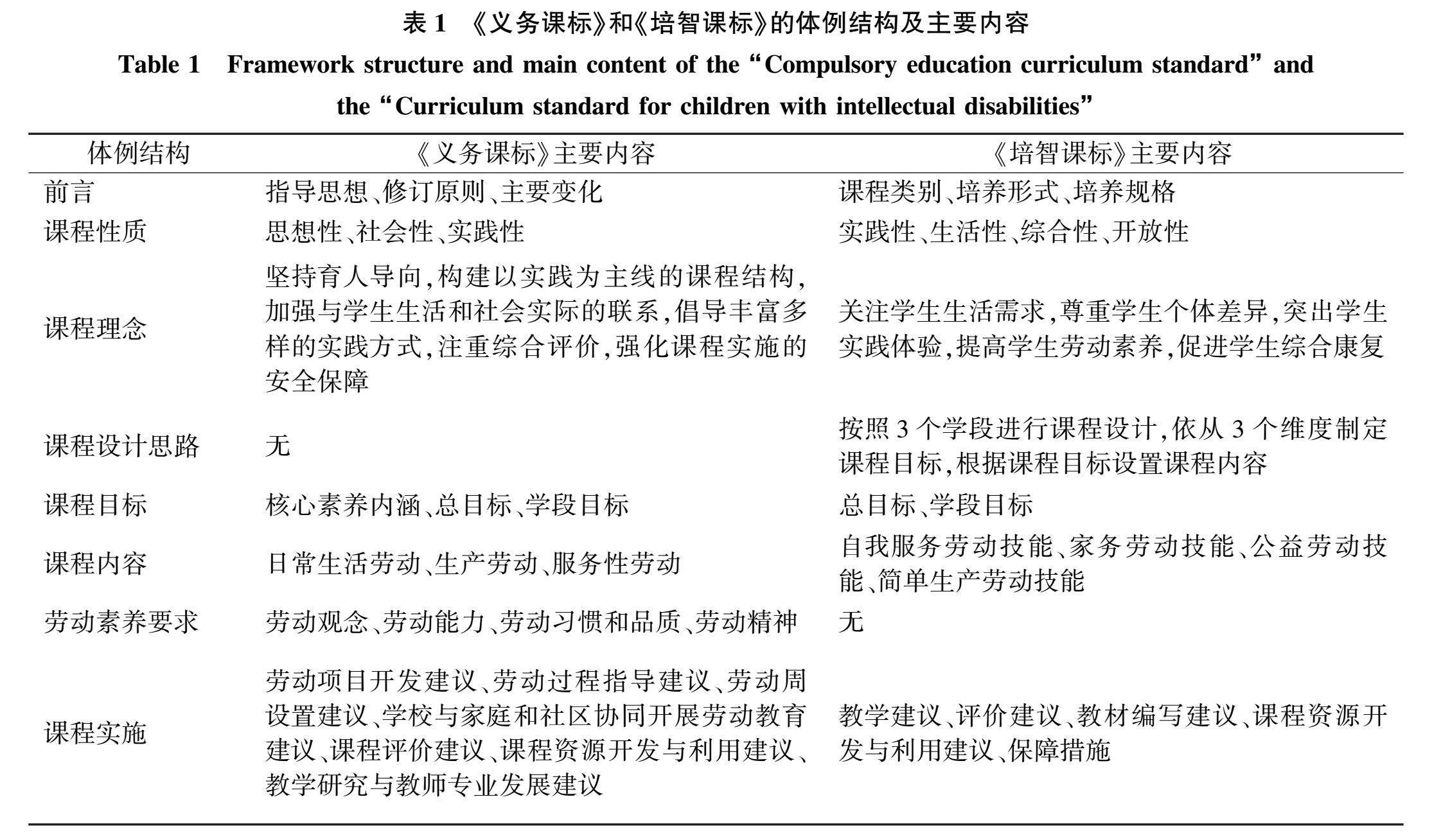

特殊教育 | 求同存异:我国培智学校与普通学校劳动课程标准的比较研究

特殊教育 | 求同存异:我国培智学校与普通学校劳动课程标准的比较研究

登录

登录