目录

快速导航-

名家看台 | 阅读是一种修远的使命(随笔)

名家看台 | 阅读是一种修远的使命(随笔)

-

叙事文本 | 黄雀在后(中篇小说)

叙事文本 | 黄雀在后(中篇小说)

-

叙事文本 | 跳楼事件始末(短篇小说)

叙事文本 | 跳楼事件始末(短篇小说)

-

叙事文本 | 画乌鸦(中篇小说)

叙事文本 | 画乌鸦(中篇小说)

-

叙事文本 | 狩猎(短篇小说)

叙事文本 | 狩猎(短篇小说)

-

叙事文本 | 回家五百里(短篇小说)

叙事文本 | 回家五百里(短篇小说)

-

散文高地 | 杨升庵:倔强的灵魂

散文高地 | 杨升庵:倔强的灵魂

-

散文高地 | 蹚过1986年那条河

散文高地 | 蹚过1986年那条河

-

散文高地 | 圆圈

散文高地 | 圆圈

-

散文高地 | 风迹

散文高地 | 风迹

-

新诗现场 | 李延平(外一首)

新诗现场 | 李延平(外一首)

-

新诗现场 | 雪的宫殿(组诗)

新诗现场 | 雪的宫殿(组诗)

-

新诗现场 | 短歌行

新诗现场 | 短歌行

-

经典的十二种凝视 | 主持人语

经典的十二种凝视 | 主持人语

-

经典的十二种凝视 | 长篇小说结构的变迁和辩证法

经典的十二种凝视 | 长篇小说结构的变迁和辩证法

-

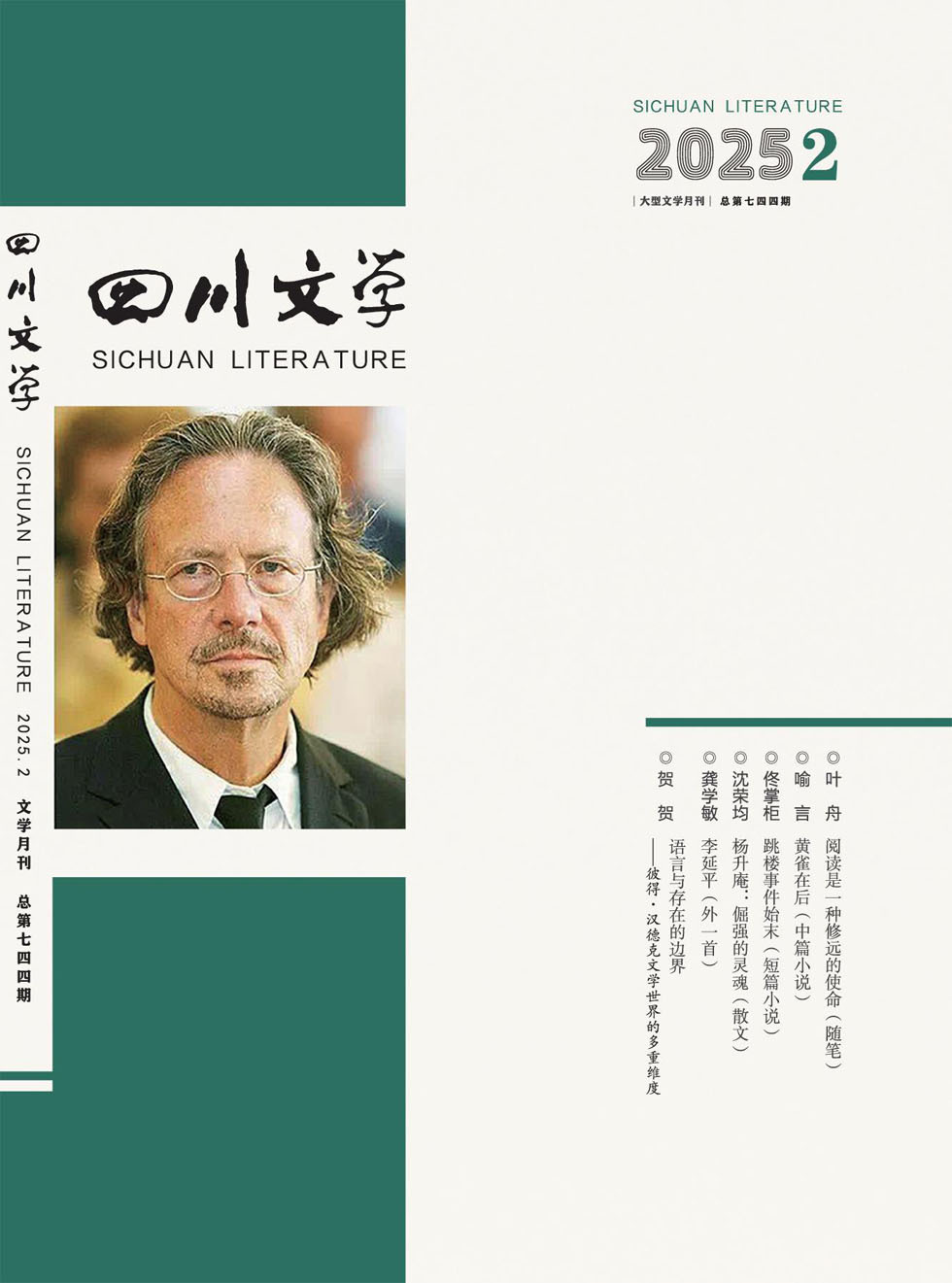

经典的十二种凝视 | 语言与存在的边界

经典的十二种凝视 | 语言与存在的边界

登录

登录