目录

快速导航-

文学史研究 | 中国文化本位主义的理念与反应

文学史研究 | 中国文化本位主义的理念与反应

-

文学史研究 | 师陀与京派

文学史研究 | 师陀与京派

-

文学史研究 | “解放叙事”的另一副面影

文学史研究 | “解放叙事”的另一副面影

-

文学史研究 | 期刊编辑组稿与当代文学审美塑形

文学史研究 | 期刊编辑组稿与当代文学审美塑形

-

文学史研究 | “猎奇”与“迎合”之间:“自发”的解放区文艺及其限度

文学史研究 | “猎奇”与“迎合”之间:“自发”的解放区文艺及其限度

-

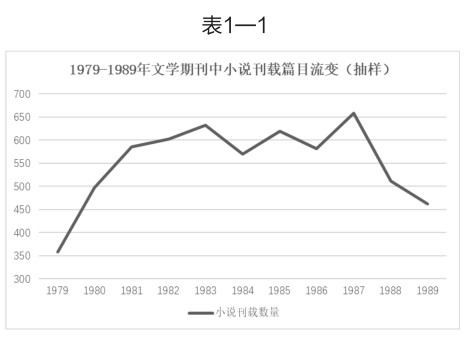

文学史研究 | 基于文学期刊全貌考察下的新时期文学史重构

文学史研究 | 基于文学期刊全貌考察下的新时期文学史重构

-

工业题材小说研究 | 生产如何斗争:草明工业小说与解放区经验的迁移与转换

工业题材小说研究 | 生产如何斗争:草明工业小说与解放区经验的迁移与转换

-

工业题材小说研究 | 情感政治与“十七年”工业题材小说再解读

工业题材小说研究 | 情感政治与“十七年”工业题材小说再解读

-

工业题材小说研究 | 从“人民的文学”到“人的文学”

工业题材小说研究 | 从“人民的文学”到“人的文学”

-

文学现象研究 | 21世纪诗歌的生长趋向

文学现象研究 | 21世纪诗歌的生长趋向

-

文学现象研究 | 微型小说的命名与理论困境及《小说界》的助推策略

文学现象研究 | 微型小说的命名与理论困境及《小说界》的助推策略

-

文学现象研究 | 当代儿童文学中的顽童形象及“闹”之美学

文学现象研究 | 当代儿童文学中的顽童形象及“闹”之美学

-

文学现象研究 | “盗猎”《繁花》:从小说到电视剧

文学现象研究 | “盗猎”《繁花》:从小说到电视剧

-

刘锡诚研究专辑 | 编者的话

刘锡诚研究专辑 | 编者的话

-

刘锡诚研究专辑 | 怀念刘锡诚

刘锡诚研究专辑 | 怀念刘锡诚

-

刘锡诚研究专辑 | 锡诚,文化史不会忘记您

刘锡诚研究专辑 | 锡诚,文化史不会忘记您

-

刘锡诚研究专辑 | 丰硕的成果 非凡的贡献

刘锡诚研究专辑 | 丰硕的成果 非凡的贡献

-

作家作品研究 | 《红砖楼》:罗伟章的“建筑史”

作家作品研究 | 《红砖楼》:罗伟章的“建筑史”

-

作家作品研究 | 眼纳千江水,笔下有乾坤

作家作品研究 | 眼纳千江水,笔下有乾坤

-

作家作品研究 | 历史的考掘与生命的复归

作家作品研究 | 历史的考掘与生命的复归

-

作家作品研究 | 区间的交叠

作家作品研究 | 区间的交叠

-

作家作品研究 | 大地的寓言

作家作品研究 | 大地的寓言

-

作家作品研究 | “认知高于表现”

作家作品研究 | “认知高于表现”

-

作家作品研究 | 论王方晨乡土小说的现代性反思与先锋品格的生成

作家作品研究 | 论王方晨乡土小说的现代性反思与先锋品格的生成

-

作家作品研究 | 谜语、迷失、迷惑,也迷人

作家作品研究 | 谜语、迷失、迷惑,也迷人

-

作家作品研究 | 编后记

作家作品研究 | 编后记

登录

登录