目录

快速导航-

新时代水土保持 | 《水土保持规划编制规范》解读

新时代水土保持 | 《水土保持规划编制规范》解读

-

新时代水土保持 | 新时期水土保持监测站网建设需求分析与发展思考

新时代水土保持 | 新时期水土保持监测站网建设需求分析与发展思考

-

新时代水土保持 | 《水土保持监测技术规范》解读

新时代水土保持 | 《水土保持监测技术规范》解读

-

新探索新实践 | 陕西省水土流失精准治理实践与探索

新探索新实践 | 陕西省水土流失精准治理实践与探索

-

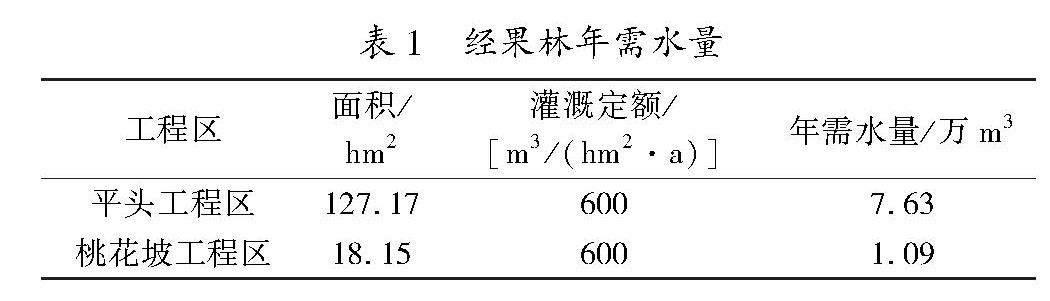

建设项目防与治 | 松桃苗族自治县2023年国家水土保持重点工程措施设计

建设项目防与治 | 松桃苗族自治县2023年国家水土保持重点工程措施设计

-

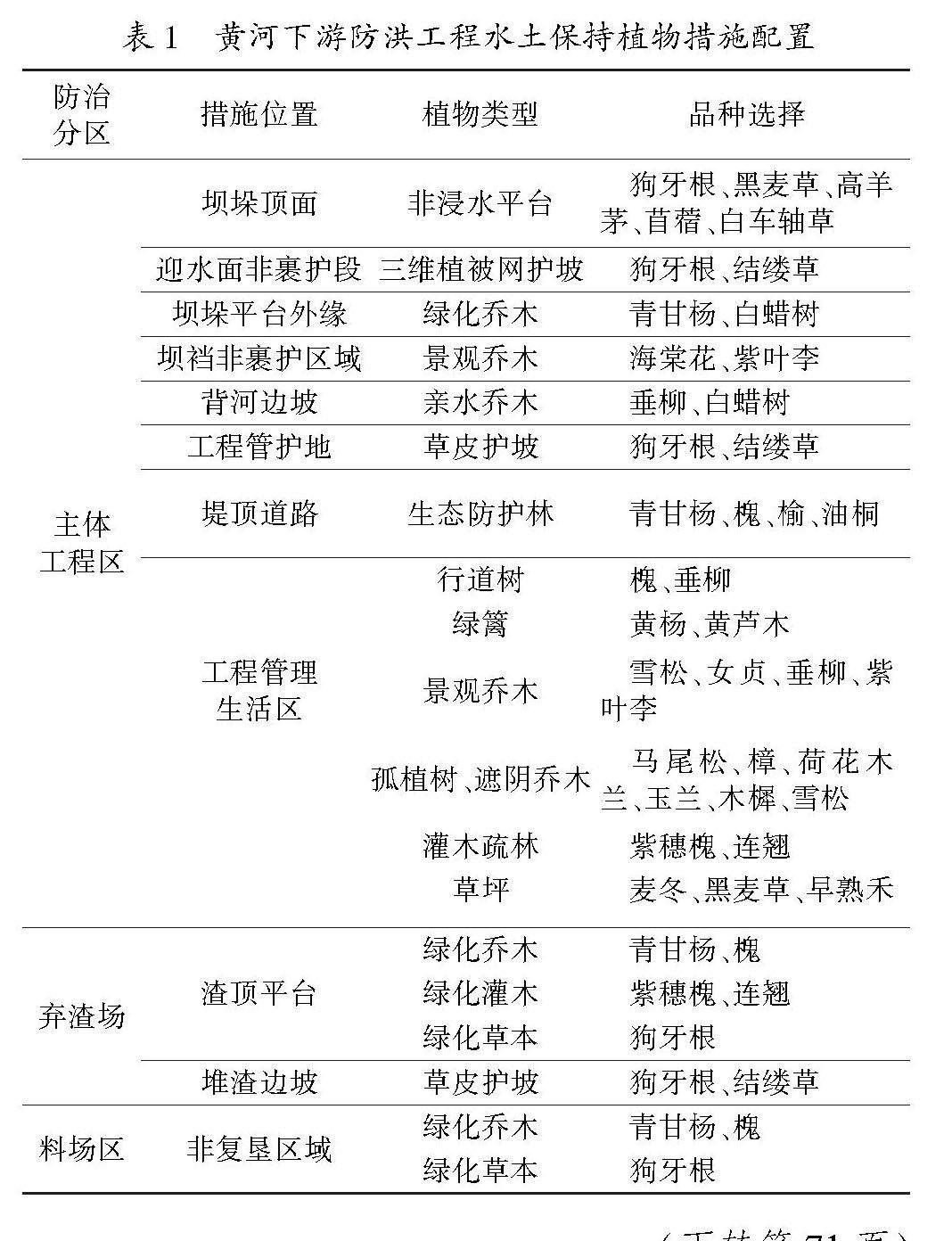

建设项目防与治 | 黄河下游防洪工程水土保持植物措施配置研究

建设项目防与治 | 黄河下游防洪工程水土保持植物措施配置研究

-

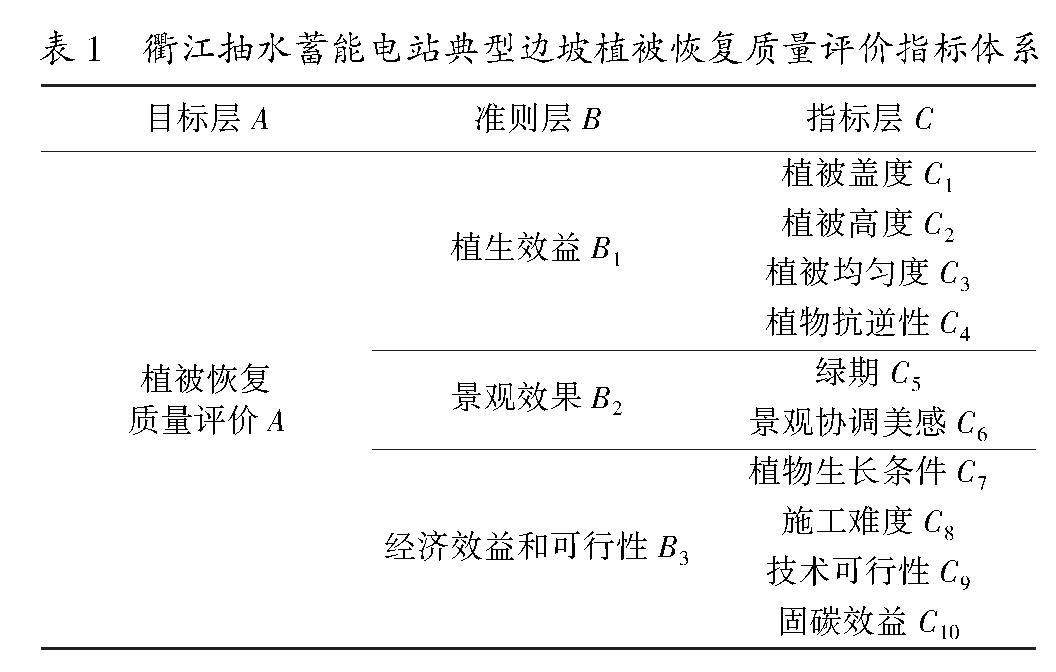

建设项目防与治 | 衢江抽水蓄能电站典型边坡植被恢复研究

建设项目防与治 | 衢江抽水蓄能电站典型边坡植被恢复研究

-

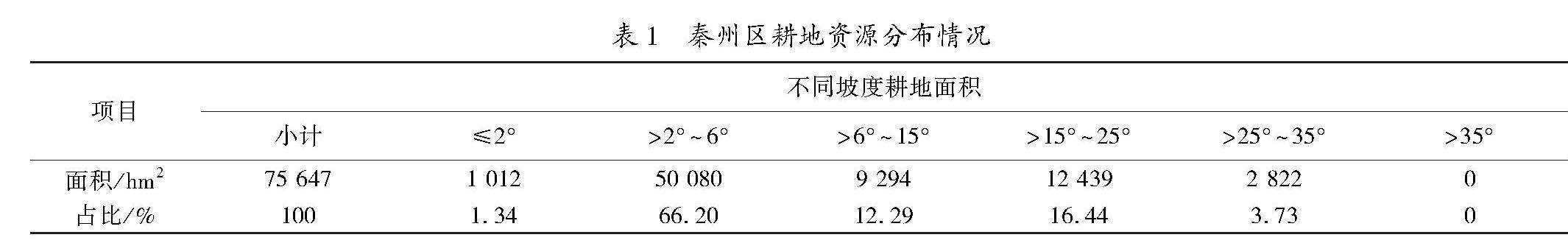

建设项目防与治 | 天水市秦州区梯田建设现状及运行效果评价

建设项目防与治 | 天水市秦州区梯田建设现状及运行效果评价

-

建设项目防与治 | 露天煤矿水土流失防治措施设计

建设项目防与治 | 露天煤矿水土流失防治措施设计

-

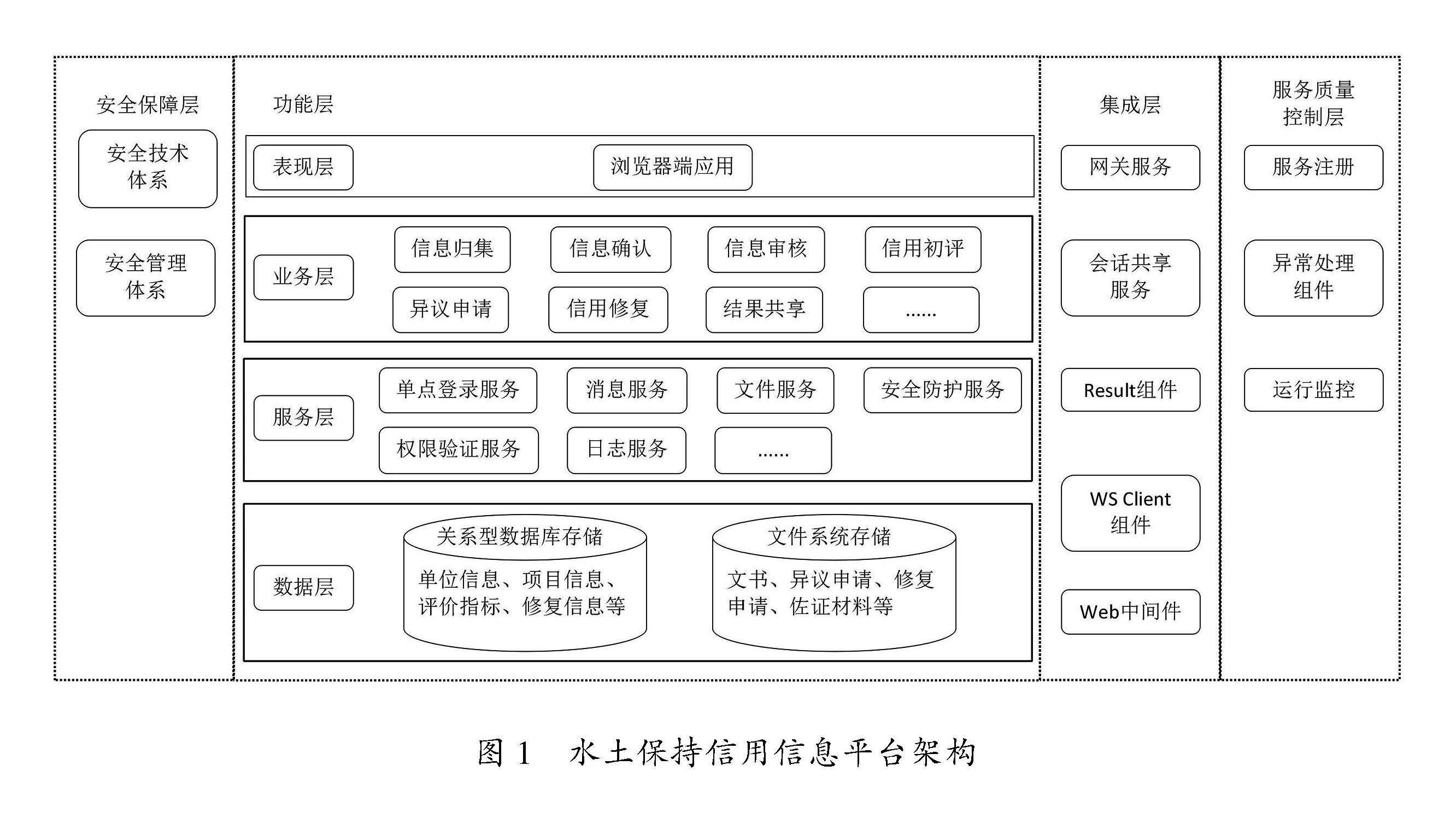

新思考新探讨 | 水土保持信用信息平台建设构思

新思考新探讨 | 水土保持信用信息平台建设构思

-

新思考新探讨 | 山东省临朐县“小流域+”做法及经验

新思考新探讨 | 山东省临朐县“小流域+”做法及经验

-

新思考新探讨 | 国家水土保持重点工程项目管理系统发展过程与存在的问题

新思考新探讨 | 国家水土保持重点工程项目管理系统发展过程与存在的问题

-

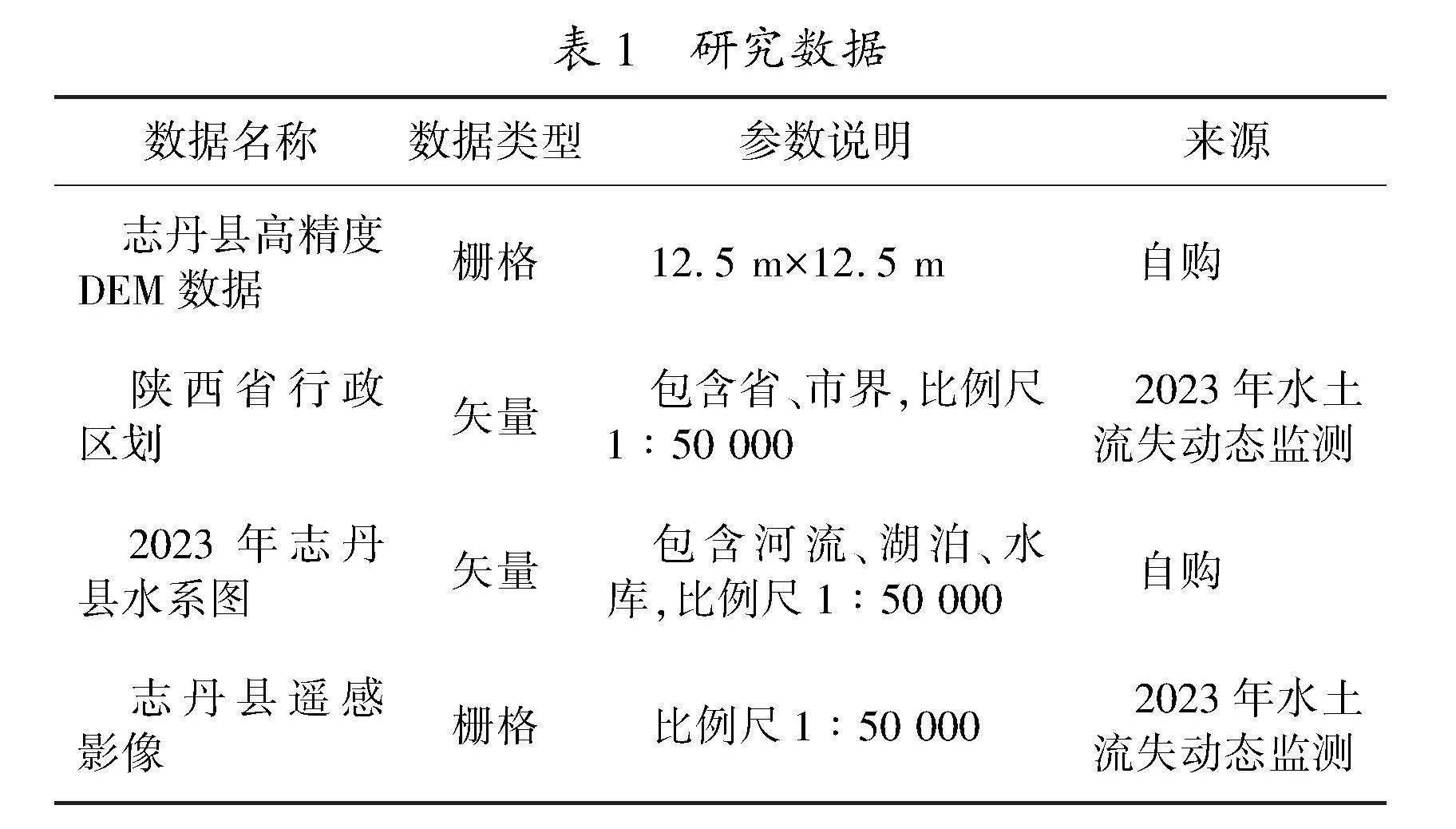

新思考新探讨 | 基于高精度DEM数据的小流域划分最优集流阈值选取

新思考新探讨 | 基于高精度DEM数据的小流域划分最优集流阈值选取

-

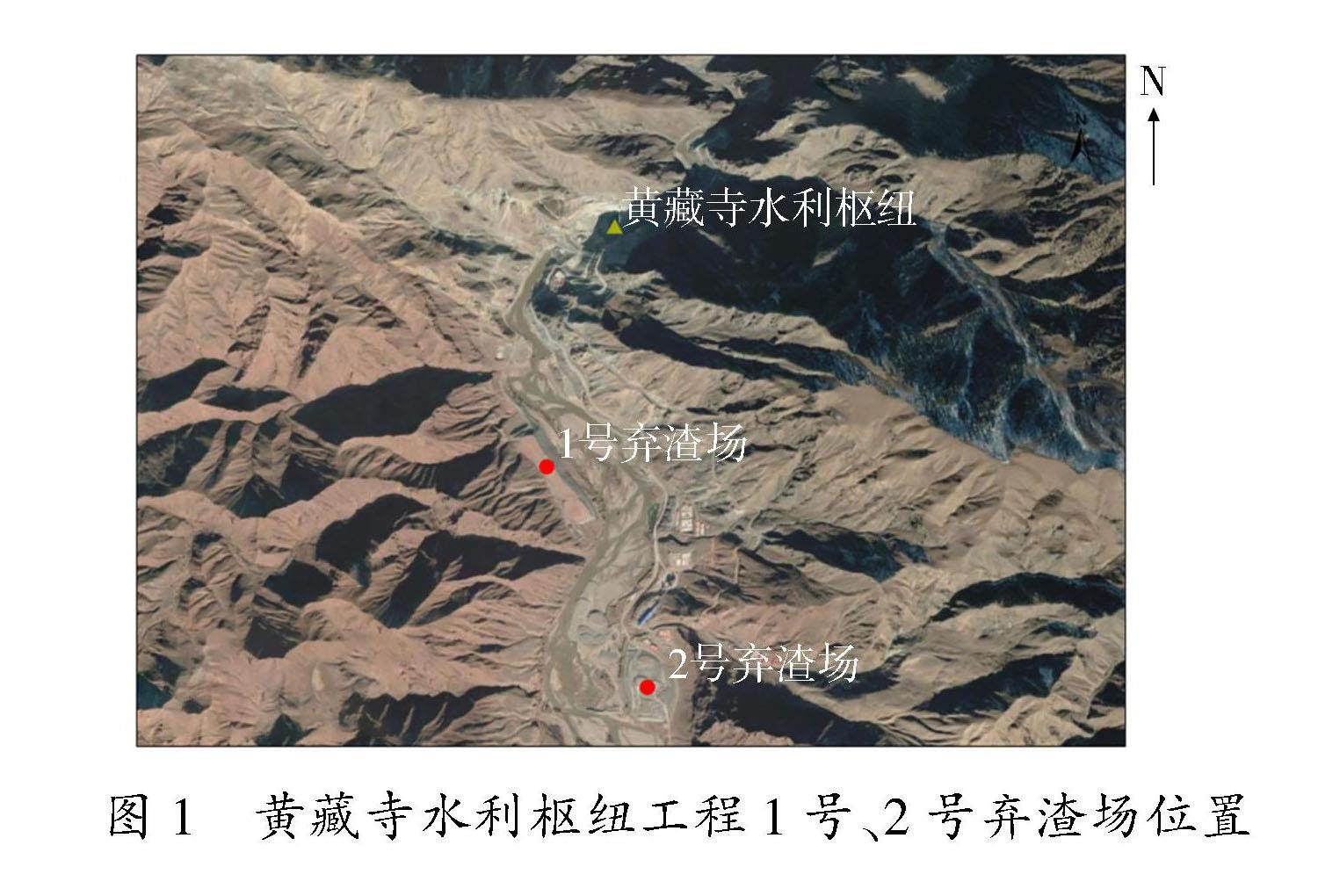

技术与措施 | 倾斜摄影三维模型在生产建设项目水土保持监测中的应用

技术与措施 | 倾斜摄影三维模型在生产建设项目水土保持监测中的应用

-

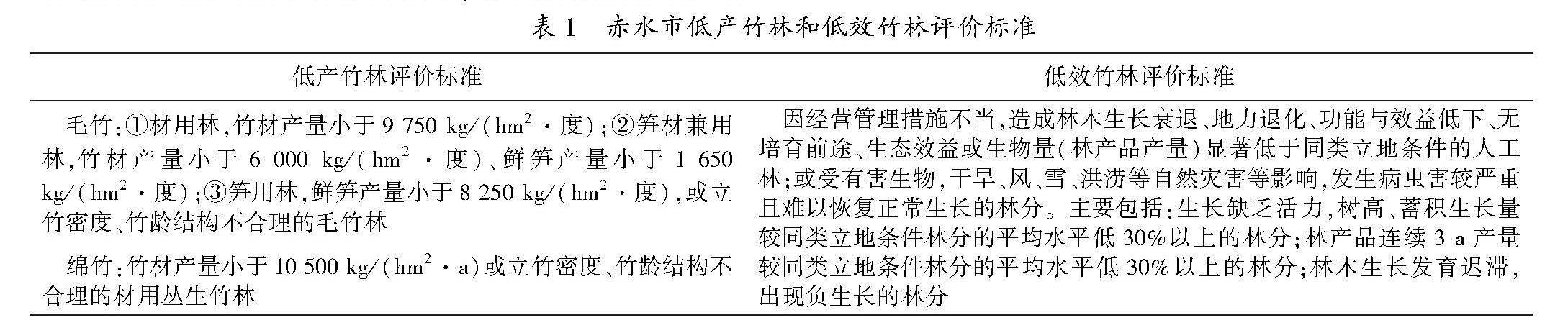

技术与措施 | 赤水市低产低效竹林改造模式及其水土保持和碳汇能力提升策略

技术与措施 | 赤水市低产低效竹林改造模式及其水土保持和碳汇能力提升策略

-

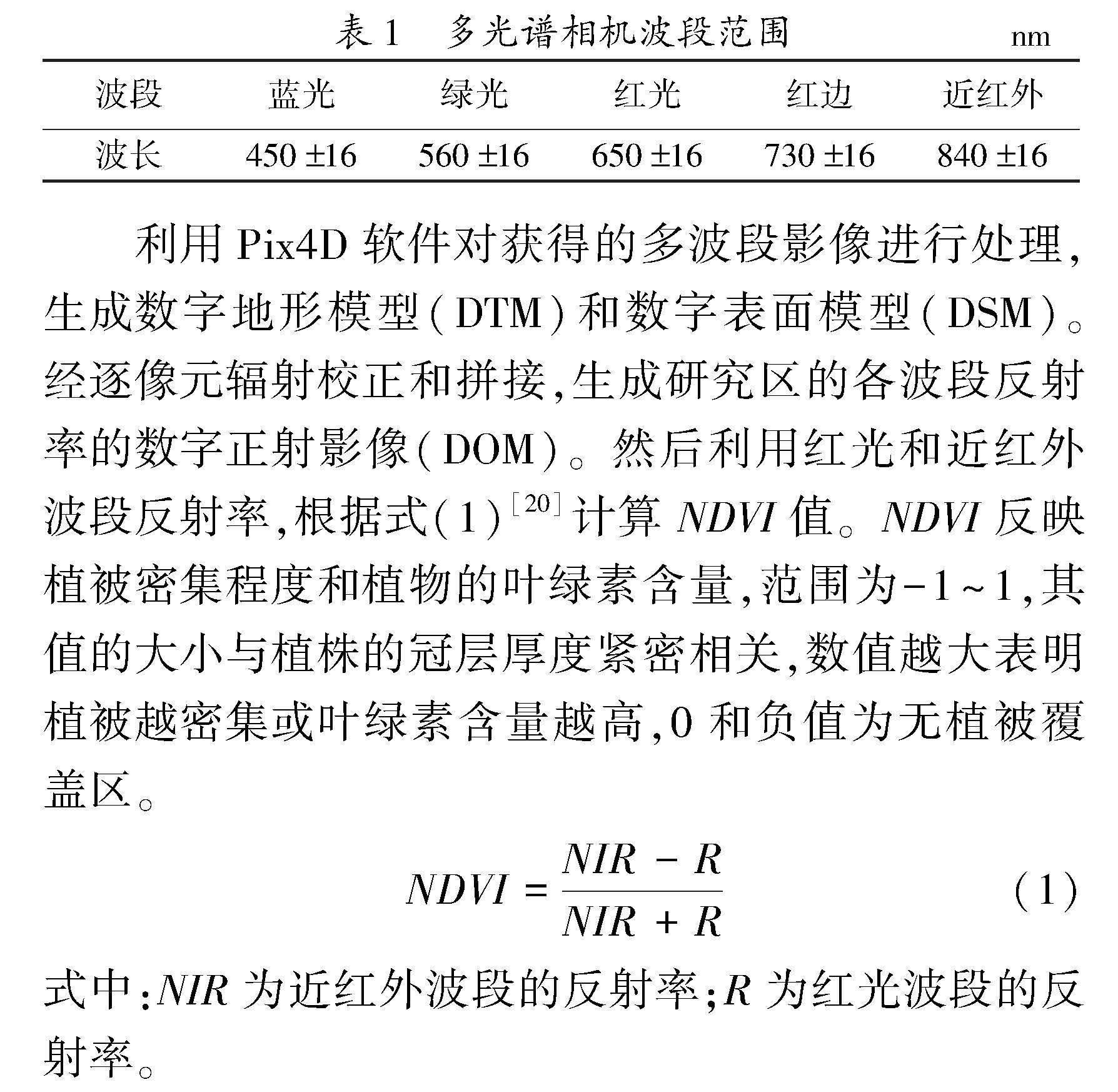

试验与研究 | 红壤丘陵区蜜橘NDVI对冠层厚度的敏感性

试验与研究 | 红壤丘陵区蜜橘NDVI对冠层厚度的敏感性

-

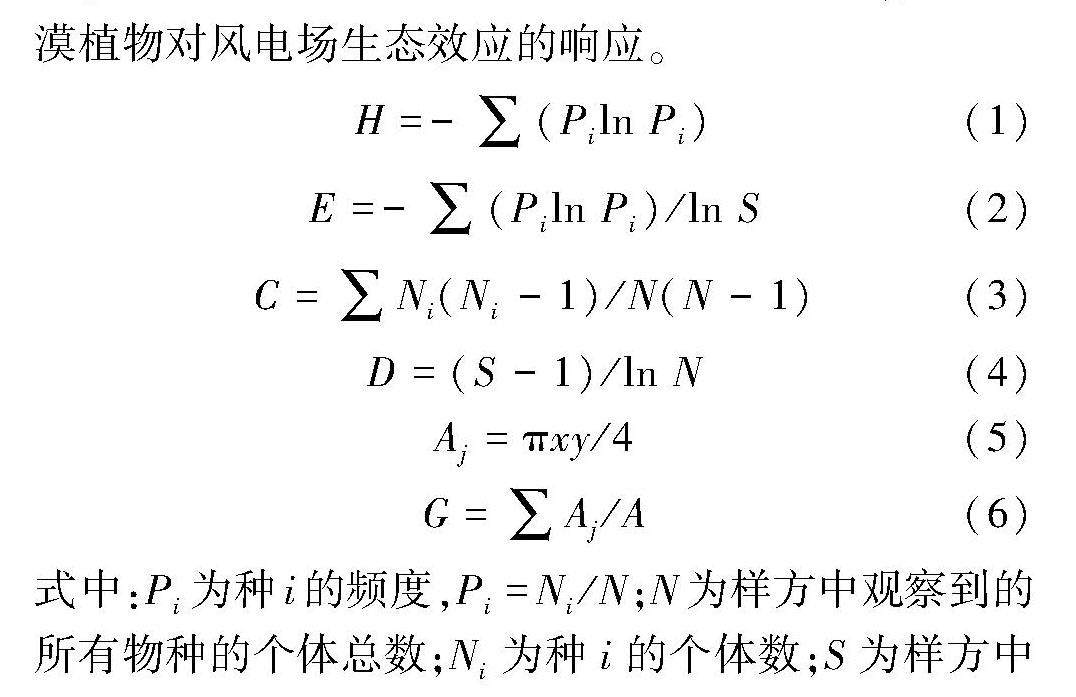

试验与研究 | 民勤干旱荒漠区风电场植被群落研究

试验与研究 | 民勤干旱荒漠区风电场植被群落研究

-

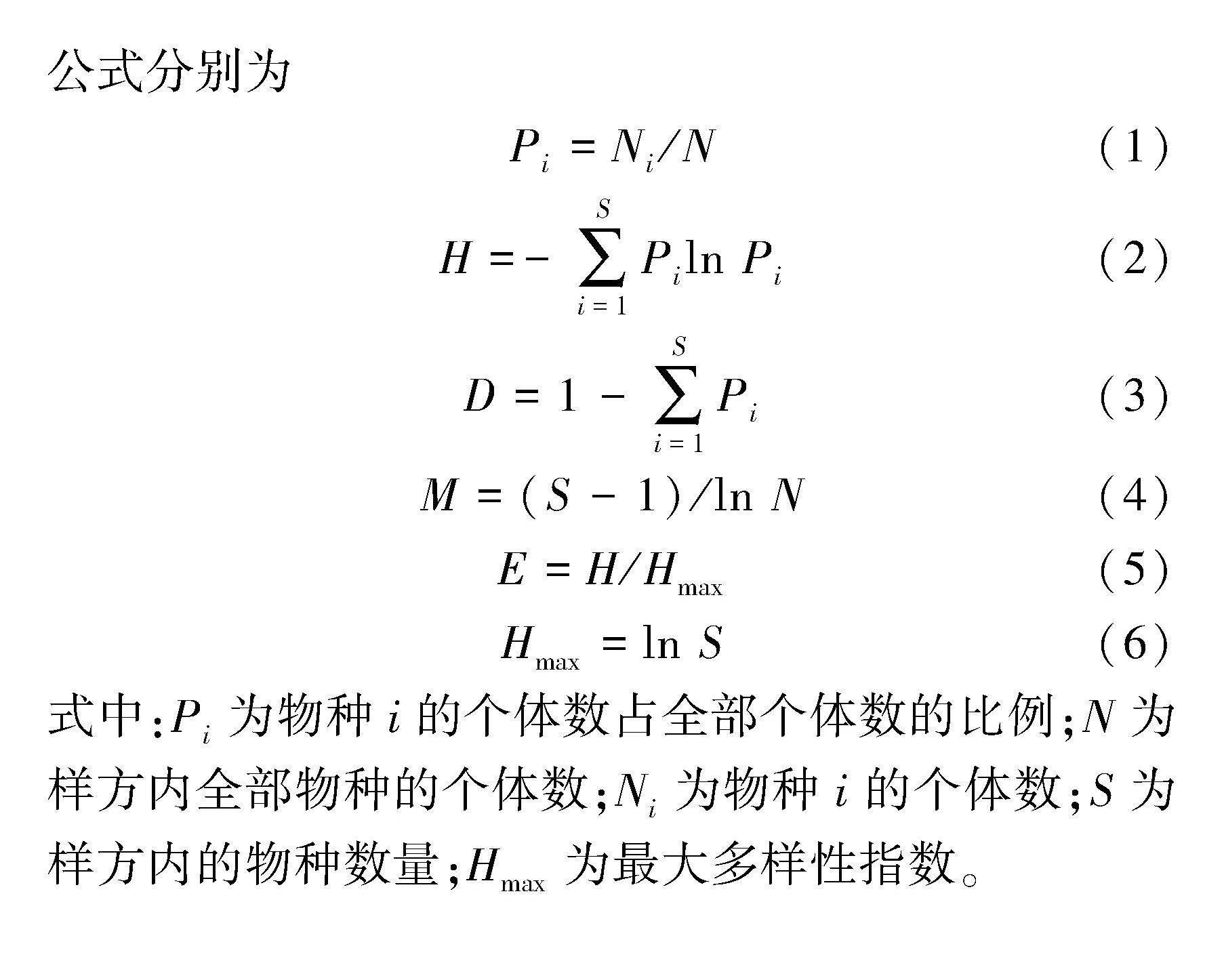

试验与研究 | 云南省高速公路弃渣场植被恢复对水土流失的影响研究

试验与研究 | 云南省高速公路弃渣场植被恢复对水土流失的影响研究

-

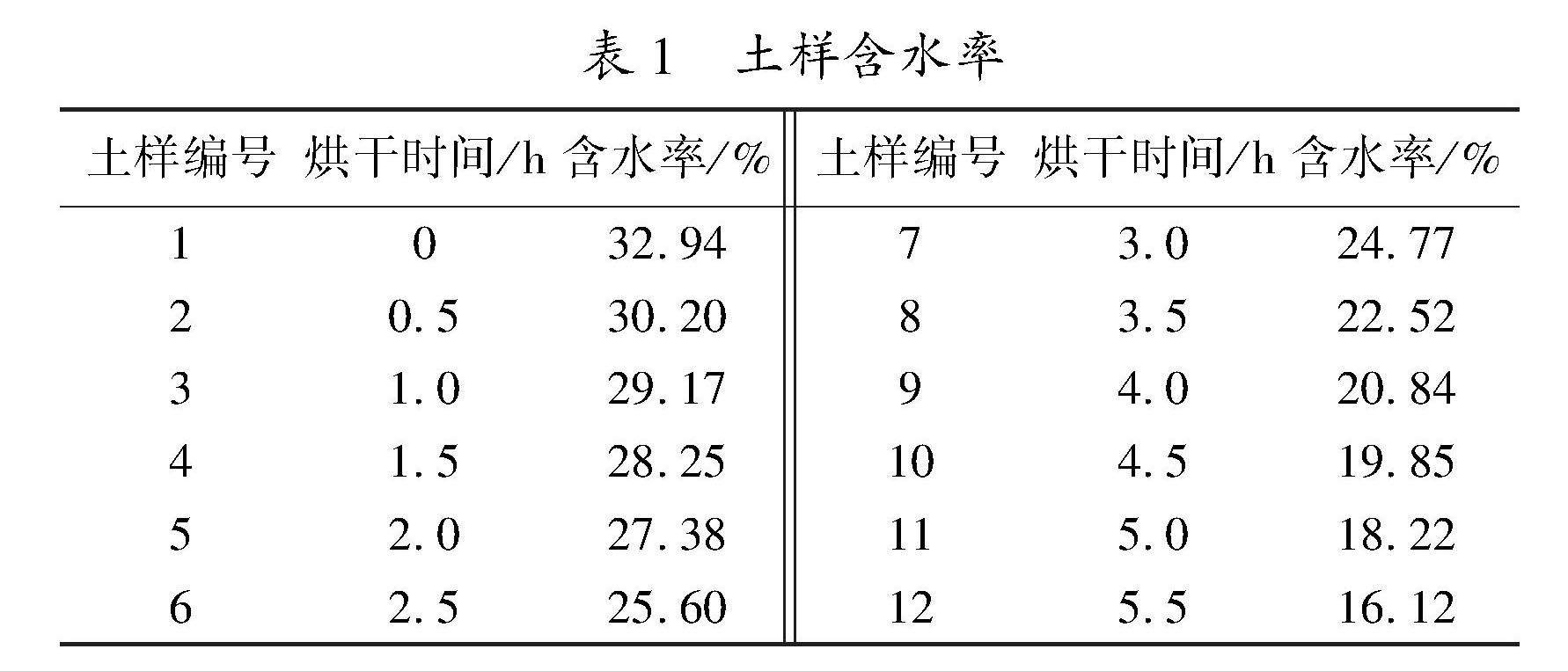

试验与研究 | 黄土高塬沟壑区土壤含水率对土壤抗剪强度的影响

试验与研究 | 黄土高塬沟壑区土壤含水率对土壤抗剪强度的影响

-

工程建设与管理 | 北京市河湖绿地管护问题与对策

工程建设与管理 | 北京市河湖绿地管护问题与对策

-

县域水保 | 鲁山县鹁鸽吴生态清洁小流域治理成效

县域水保 | 鲁山县鹁鸽吴生态清洁小流域治理成效

-

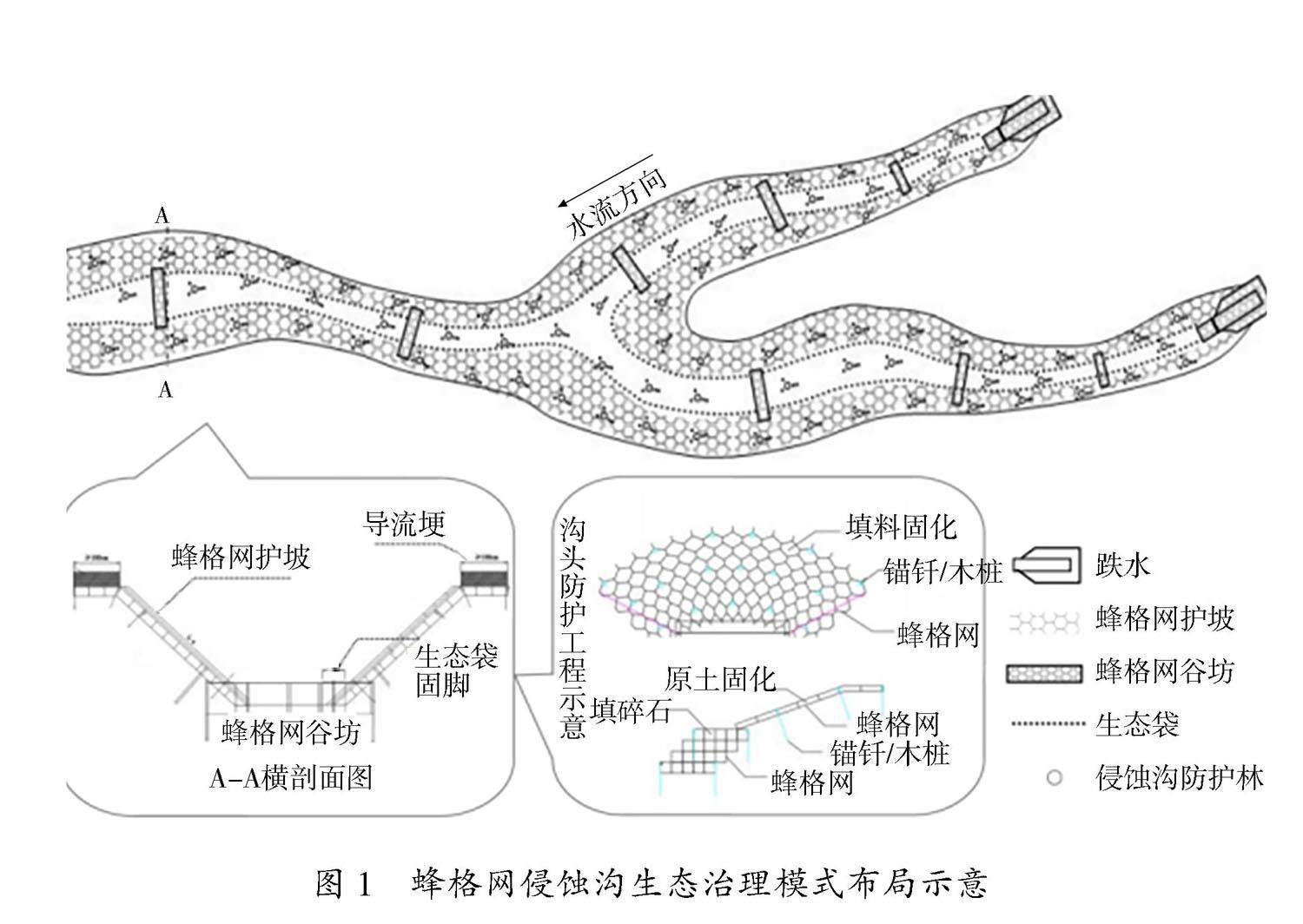

新技术应用 | 蜂格网侵蚀沟生态治理模式及应用

新技术应用 | 蜂格网侵蚀沟生态治理模式及应用

-

小流域治理 | 贵州省毕节市七星关区双河口生态清洁小流域综合治理工程治理模式与成效

小流域治理 | 贵州省毕节市七星关区双河口生态清洁小流域综合治理工程治理模式与成效

-

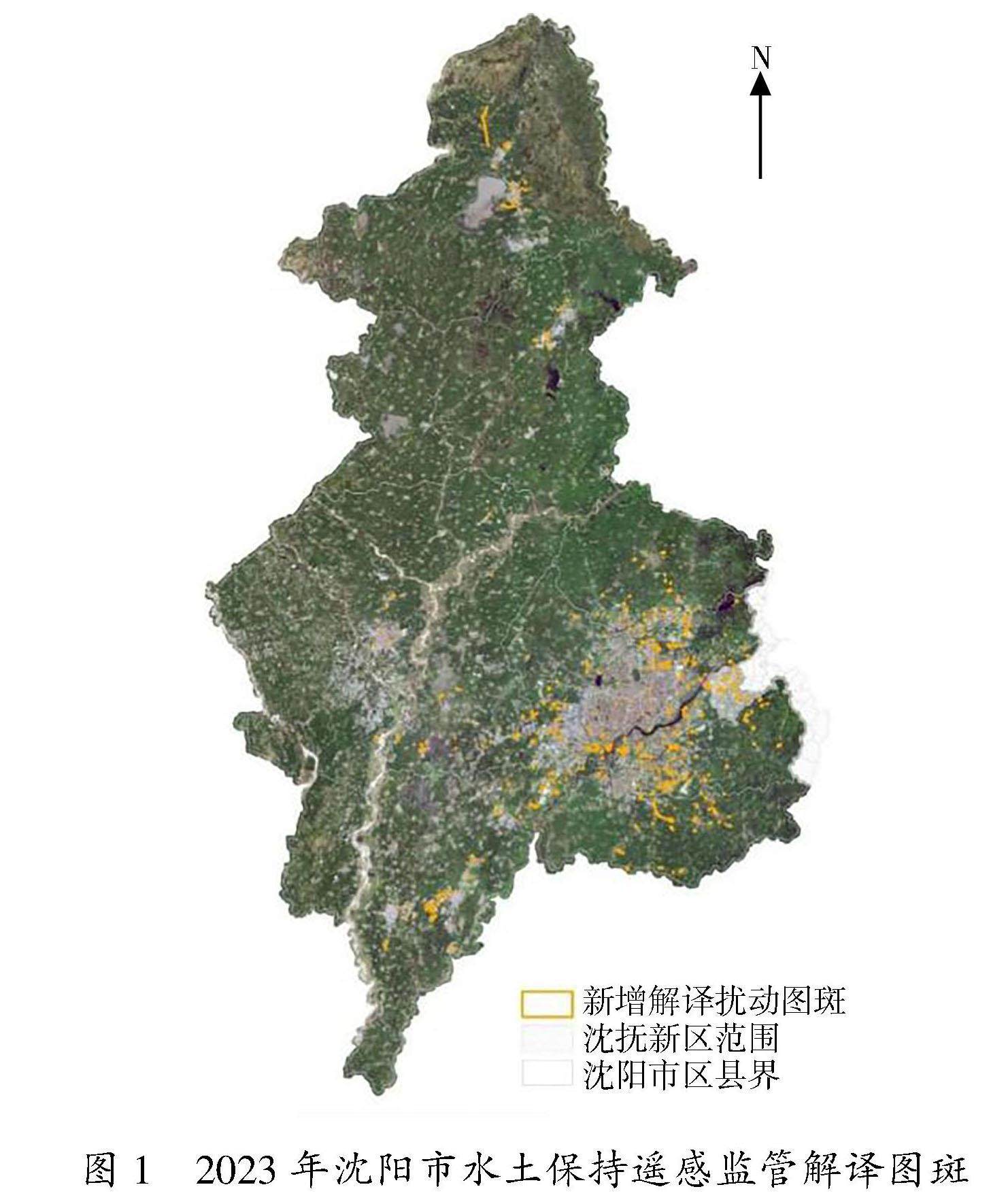

小流域治理 | 沈阳市生产建设项目水土保持“互联网+协同遥感监管”模式研究与实践

小流域治理 | 沈阳市生产建设项目水土保持“互联网+协同遥感监管”模式研究与实践

-

简讯 | 首期京津冀水土保持公报发布

简讯 | 首期京津冀水土保持公报发布

-

简讯 | 水利部组织完成黄土高原地区中型以上淤地坝淤积专项调查

简讯 | 水利部组织完成黄土高原地区中型以上淤地坝淤积专项调查

登录

登录