- 全部分类/

- 生活艺术/

- 体育学刊

扫码免费借阅

扫码免费借阅

目录

快速导航-

探索与争鸣 | 关于落实“中小学生每天综合体育活动时间不低于2小时”工作的思考

探索与争鸣 | 关于落实“中小学生每天综合体育活动时间不低于2小时”工作的思考

-

探索与争鸣 | “中小学生每天综合体育活动时间不低于2小时”的价值旨趣与协同路径

探索与争鸣 | “中小学生每天综合体育活动时间不低于2小时”的价值旨趣与协同路径

-

体育人文社会学 | 中国式现代化背景下武术现代化转型的理论内涵与实践要求

体育人文社会学 | 中国式现代化背景下武术现代化转型的理论内涵与实践要求

-

体育人文社会学 | “竞技”的消解:武术运动员身份建构及认同转向的质性研究

体育人文社会学 | “竞技”的消解:武术运动员身份建构及认同转向的质性研究

-

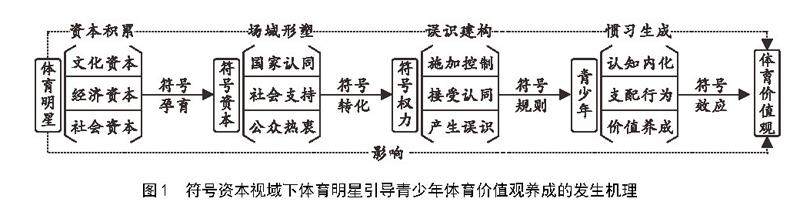

体育人文社会学 | 符号资本与符号权力:论体育明星引导青少年体育价值观养成

体育人文社会学 | 符号资本与符号权力:论体育明星引导青少年体育价值观养成

-

体育人文社会学 | 英语学界关于西方古代体育史研究的回顾与启示

体育人文社会学 | 英语学界关于西方古代体育史研究的回顾与启示

-

体育人文社会学 | 足协纵向约束下中超联赛规制困局与突破路径

体育人文社会学 | 足协纵向约束下中超联赛规制困局与突破路径

-

体育人文社会学 | 行业自律视角下行业协会参与体育赛事监管的价值、困境与策略

体育人文社会学 | 行业自律视角下行业协会参与体育赛事监管的价值、困境与策略

-

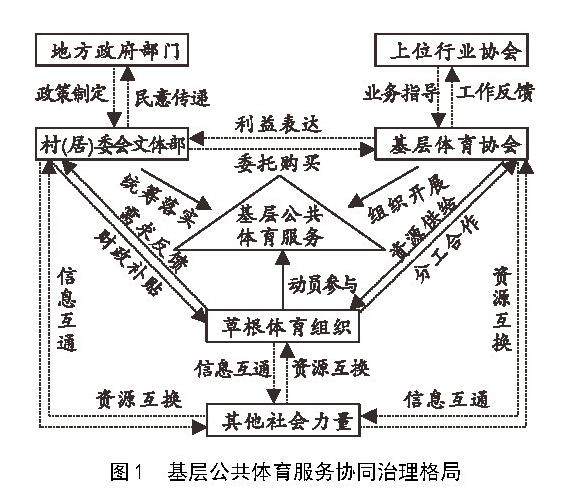

体育人文社会学 | 我国基层自治性体育组织治理的现实梗阻与纾解路向

体育人文社会学 | 我国基层自治性体育组织治理的现实梗阻与纾解路向

-

体育人文社会学 | 极化中平衡:区域基本公共体育服务均等化的理论框架与推进策略

体育人文社会学 | 极化中平衡:区域基本公共体育服务均等化的理论框架与推进策略

-

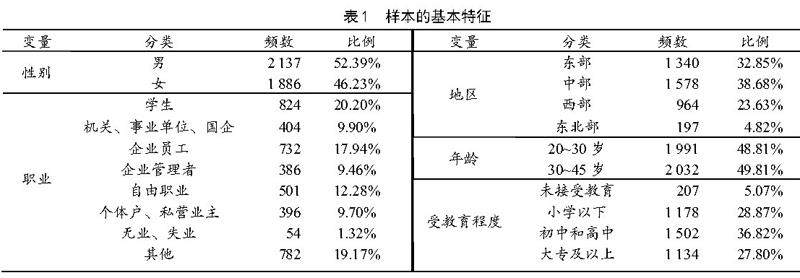

体育人文社会学 | 体育参与对已婚青年生育意愿的影响

体育人文社会学 | 体育参与对已婚青年生育意愿的影响

-

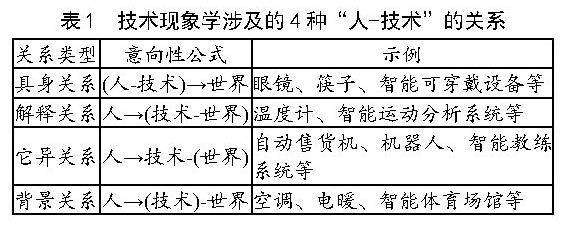

学校体育 | 人工智能赋能学校体育的限度及其超越

学校体育 | 人工智能赋能学校体育的限度及其超越

-

学校体育 | 面向强国战略的专项型体育师资培养路径

学校体育 | 面向强国战略的专项型体育师资培养路径

-

学校体育 | 体育学类专业课程思政建设的逻辑遵循与推进路径

学校体育 | 体育学类专业课程思政建设的逻辑遵循与推进路径

-

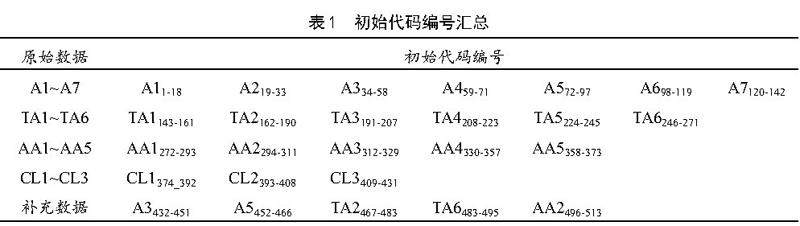

学校体育 | 中小学体育教师评价素养量表的编制及信效度检验

学校体育 | 中小学体育教师评价素养量表的编制及信效度检验

-

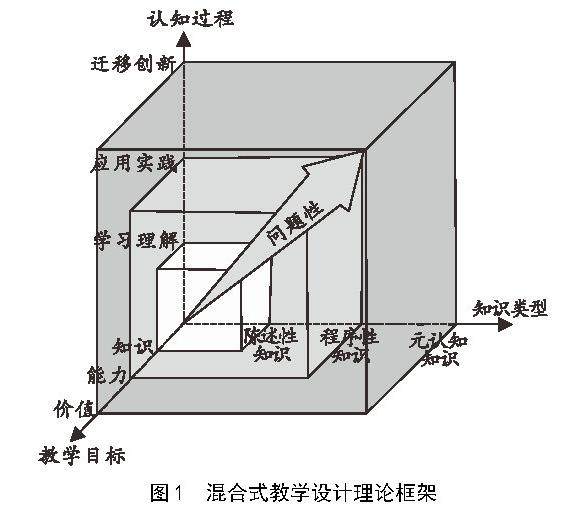

学校体育 | 体育学理论类课程如何实施混合式教学

学校体育 | 体育学理论类课程如何实施混合式教学

-

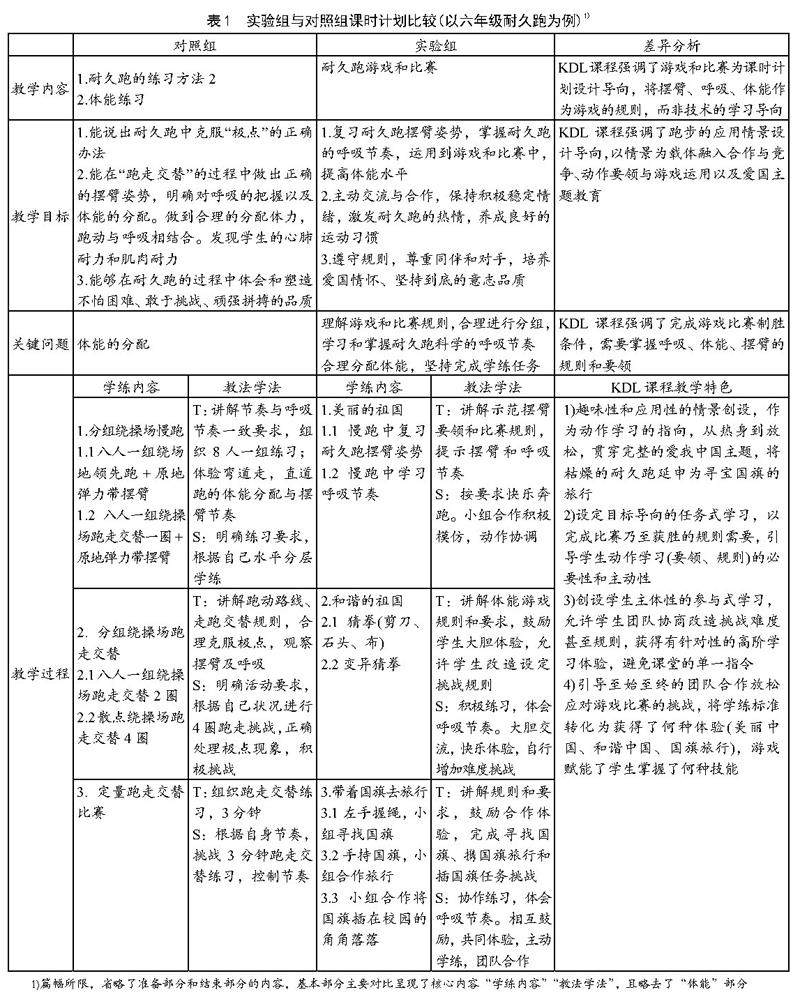

学校体育 | KDL课程对小学生体育学习兴趣与体质健康水平影响的实验研究

学校体育 | KDL课程对小学生体育学习兴趣与体质健康水平影响的实验研究

-

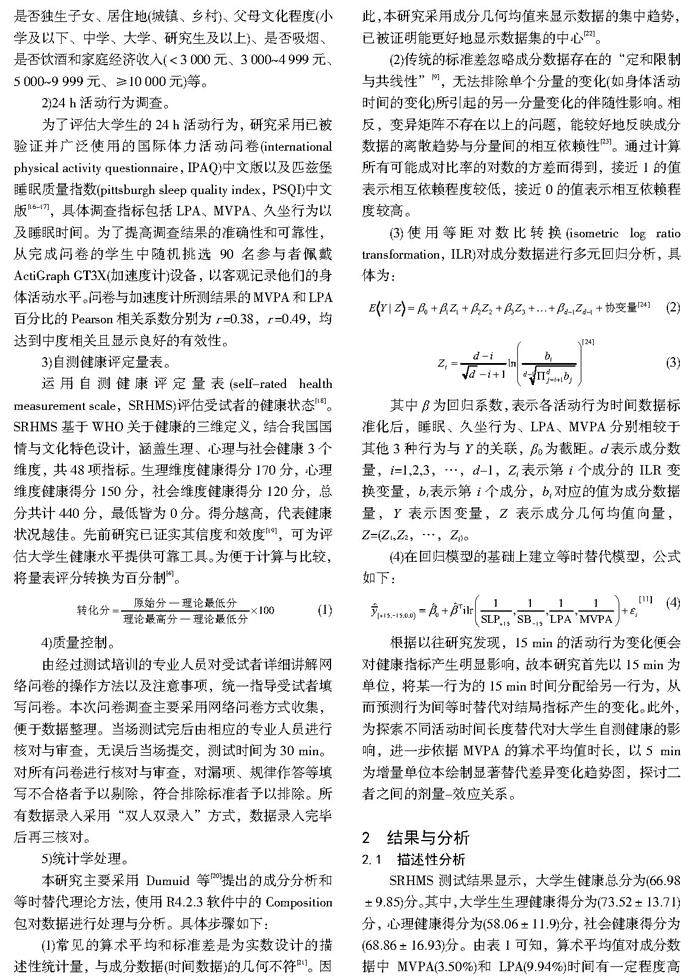

运动人体科学 | 成分等时替代模型分析大学生24 h活动行为与自测健康的关联

运动人体科学 | 成分等时替代模型分析大学生24 h活动行为与自测健康的关联

-

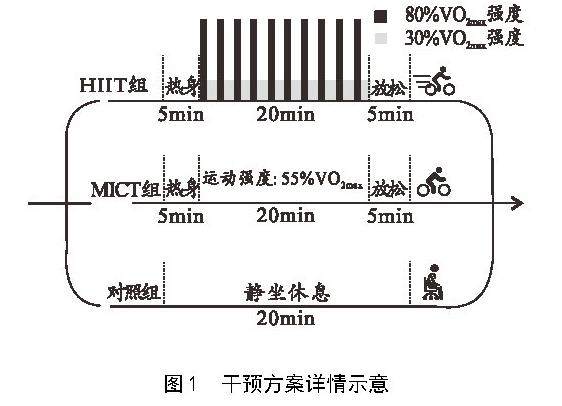

运动人体科学 | 急性中等强度持续运动和高强度间歇运动对注意缺陷症状男大学生抑制控制的影响

运动人体科学 | 急性中等强度持续运动和高强度间歇运动对注意缺陷症状男大学生抑制控制的影响

登录

登录