目录

快速导航-

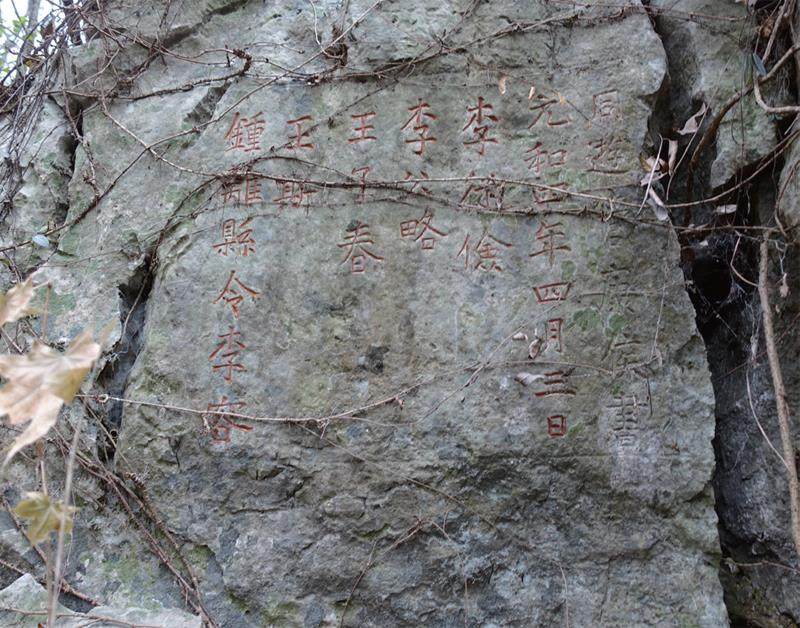

文物赏鉴 | 凤阳玉蟹泉石刻考释

文物赏鉴 | 凤阳玉蟹泉石刻考释

-

文物赏鉴 | 常州市金坛区博物馆馆藏明成化青花西番莲纹盘赏析

文物赏鉴 | 常州市金坛区博物馆馆藏明成化青花西番莲纹盘赏析

-

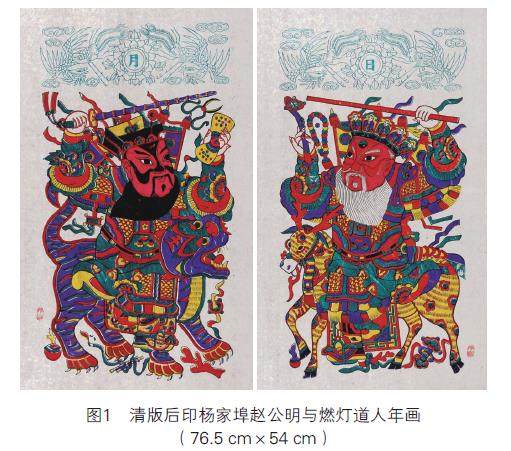

文物赏鉴 | 图必有意 意必吉祥

文物赏鉴 | 图必有意 意必吉祥

-

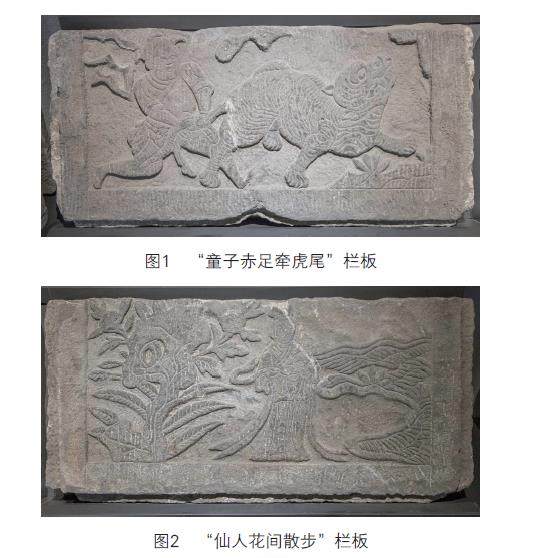

文物赏鉴 | 兴云桥石雕探析

文物赏鉴 | 兴云桥石雕探析

-

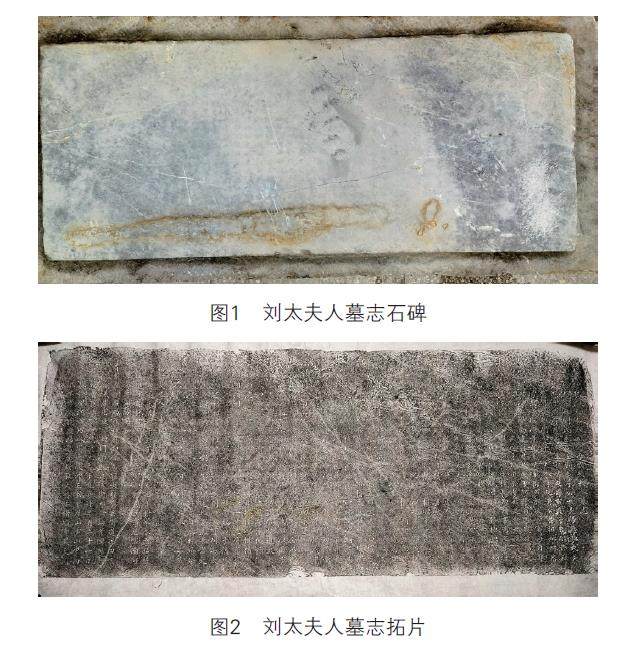

文物赏鉴 | 望江县清诰封一品刘太夫人墓志及石像生考略

文物赏鉴 | 望江县清诰封一品刘太夫人墓志及石像生考略

-

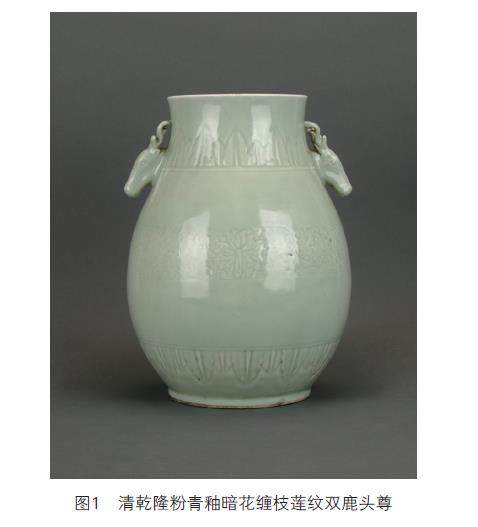

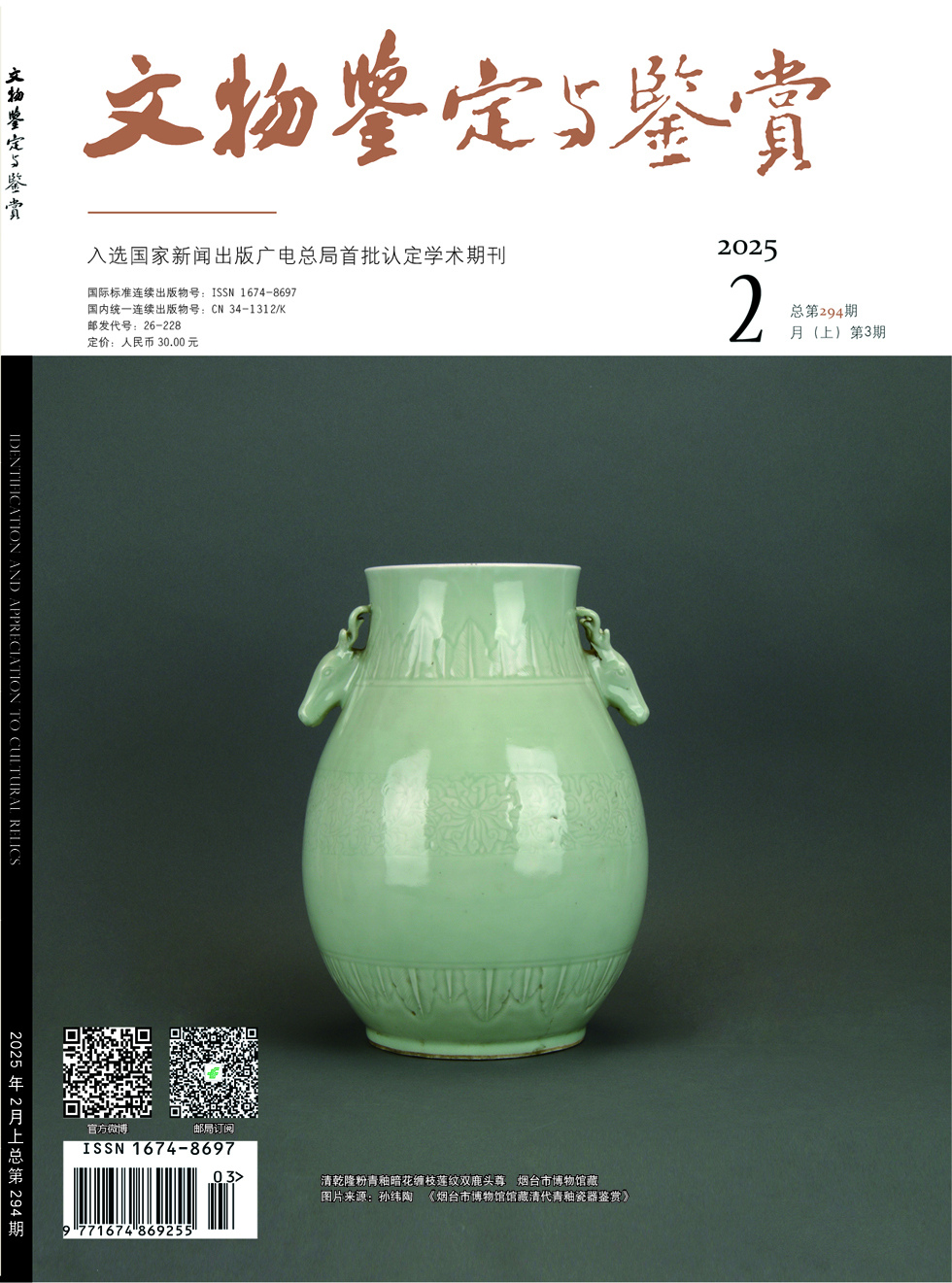

文物赏鉴 | 烟台市博物馆馆藏清代青釉瓷器鉴赏

文物赏鉴 | 烟台市博物馆馆藏清代青釉瓷器鉴赏

-

文物赏鉴 | 馆藏民国木雕花龙凤烛台考

文物赏鉴 | 馆藏民国木雕花龙凤烛台考

-

文物保护 | 大型饱水木构件木屑干燥方法探索

文物保护 | 大型饱水木构件木屑干燥方法探索

-

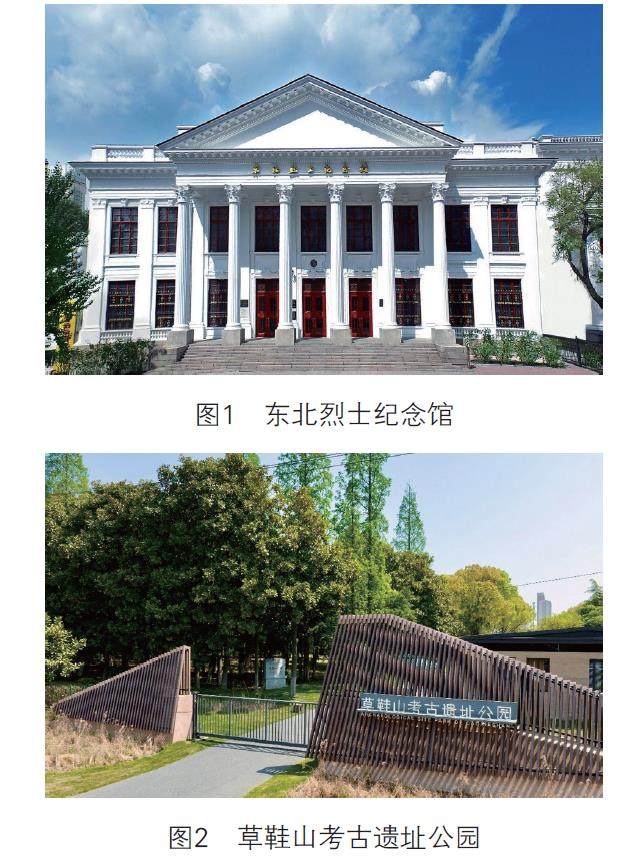

文物保护 | 文化遗址保护利用探析

文物保护 | 文化遗址保护利用探析

-

文物保护 | 残破书画的修复还原

文物保护 | 残破书画的修复还原

-

文物保护 | 邹城博物馆馆藏青铜文物保护修复技术研究

文物保护 | 邹城博物馆馆藏青铜文物保护修复技术研究

-

博物馆学 | 大数据时代博物馆藏品数据管理的使命与挑战

博物馆学 | 大数据时代博物馆藏品数据管理的使命与挑战

-

博物馆学 | 精准化帮扶乡村博物馆陈列展览初识

博物馆学 | 精准化帮扶乡村博物馆陈列展览初识

-

博物馆学 | 广东博物馆人才队伍建设路径思考

博物馆学 | 广东博物馆人才队伍建设路径思考

-

博物馆学 | 浅论行业博物馆为何要致力于打造成为儿童的“知识乐园”

博物馆学 | 浅论行业博物馆为何要致力于打造成为儿童的“知识乐园”

-

博物馆学 | 均衡与特色:新时期行业博物馆社会效能发挥

博物馆学 | 均衡与特色:新时期行业博物馆社会效能发挥

-

博物馆学 | 儿童教育视阈下的博物馆展览设计实践

博物馆学 | 儿童教育视阈下的博物馆展览设计实践

-

博物馆学 | 公众视角下博物馆公共文化服务的实践、问题及思考

博物馆学 | 公众视角下博物馆公共文化服务的实践、问题及思考

-

博物馆学 | 浅谈遗址博物馆短视频内容与传播的优化策略

博物馆学 | 浅谈遗址博物馆短视频内容与传播的优化策略

-

博物馆学 | 中小博物馆研学发展的研究与思考

博物馆学 | 中小博物馆研学发展的研究与思考

-

博物馆学 | 人物类纪念馆陈列展览与实施

博物馆学 | 人物类纪念馆陈列展览与实施

-

博物馆学 | 文旅融合背景下博物馆研学课程的开发与实践

博物馆学 | 文旅融合背景下博物馆研学课程的开发与实践

-

博物馆学 | 岭南广府系列文创开发与品牌化运营

博物馆学 | 岭南广府系列文创开发与品牌化运营

-

博物馆学 | 襄阳市博物馆公众考古实践路径探究

博物馆学 | 襄阳市博物馆公众考古实践路径探究

-

博物馆学 | 基于情境认知要素的博物馆研学教育项目创设研究

博物馆学 | 基于情境认知要素的博物馆研学教育项目创设研究

-

博物馆学 | “互联网+”时代博物馆的智慧管理路径探究

博物馆学 | “互联网+”时代博物馆的智慧管理路径探究

-

博物馆学 | 新时代背景下的博物馆安全管理挑战

博物馆学 | 新时代背景下的博物馆安全管理挑战

-

博物馆学 | 数字化博物馆的传播研究

博物馆学 | 数字化博物馆的传播研究

-

博物馆学 | 高校博物馆学生讲解员队伍稳定性的问题及优化

博物馆学 | 高校博物馆学生讲解员队伍稳定性的问题及优化

-

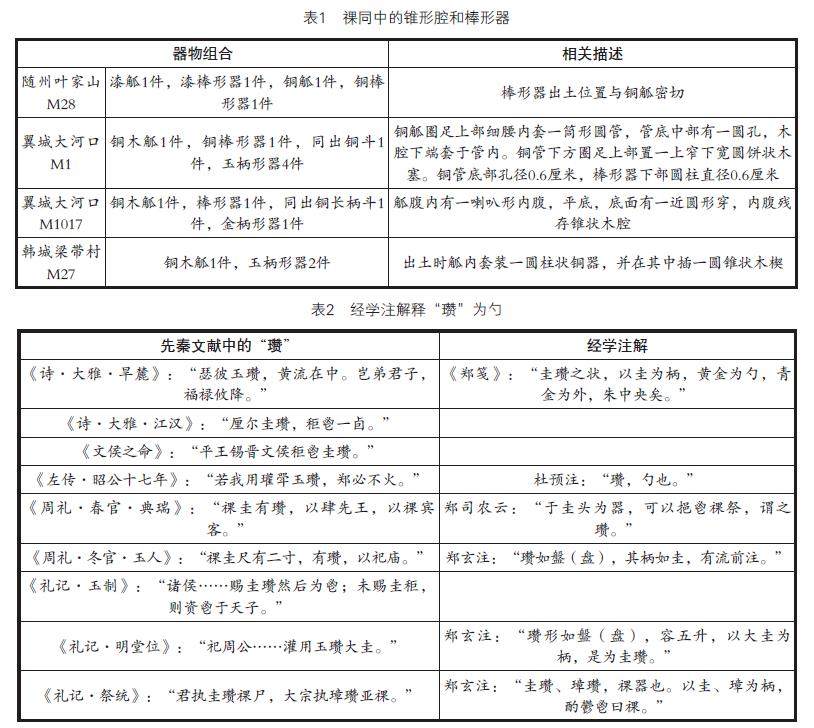

学术研究 | 觚、瓒、斗之于祼礼

学术研究 | 觚、瓒、斗之于祼礼

-

学术研究 | 从碑记石刻看安平桥历代捐修的变迁

学术研究 | 从碑记石刻看安平桥历代捐修的变迁

-

学术研究 | 英文缩写类印章的印主人考证方法

学术研究 | 英文缩写类印章的印主人考证方法

-

学术研究 | 高平大周村汤王庙营造特征初探

学术研究 | 高平大周村汤王庙营造特征初探

-

学术研究 | 实地体验式红色文化学习模式探析

学术研究 | 实地体验式红色文化学习模式探析

-

学术研究 | 新时代弘扬淮海战役革命精神的理论反思与实践路径

学术研究 | 新时代弘扬淮海战役革命精神的理论反思与实践路径

-

学术研究 | 云冈石窟的历史与文化变迁

学术研究 | 云冈石窟的历史与文化变迁

-

学术研究 | 河南话溯源及相关问题探讨

学术研究 | 河南话溯源及相关问题探讨

-

学术研究 | 用革命文物提高红色研学成效的价值与路径研究

学术研究 | 用革命文物提高红色研学成效的价值与路径研究

-

文化遗产 | 徽州三雕构件的文化意义与价值探析

文化遗产 | 徽州三雕构件的文化意义与价值探析

-

文化遗产 | 数字化如何助力曲阜汉魏碑刻的历史传承

文化遗产 | 数字化如何助力曲阜汉魏碑刻的历史传承

-

文化遗产 | 大运河文化带建设中存在的矛盾与解决策略

文化遗产 | 大运河文化带建设中存在的矛盾与解决策略

-

文化遗产 | 文物活化利用模式创新研究:以数字化技术为驱动

文化遗产 | 文物活化利用模式创新研究:以数字化技术为驱动

登录

登录