目录

快速导航-

特稿 | 斑斓

特稿 | 斑斓

-

特稿 | 重寻生命的斑斓

特稿 | 重寻生命的斑斓

-

短篇小说 | 街角理发店

短篇小说 | 街角理发店

-

短篇小说 | 不可承受之重

短篇小说 | 不可承受之重

-

短篇小说 | 水汽蒸腾

短篇小说 | 水汽蒸腾

-

中篇小说 | 亲爱的夜晚

中篇小说 | 亲爱的夜晚

-

新创造 | 自深水区上浮

新创造 | 自深水区上浮

-

新创造 | 悬停日

新创造 | 悬停日

-

写作课 | 形式创新之于新媒体时代的写作者有何意义

写作课 | 形式创新之于新媒体时代的写作者有何意义

-

写作课 | 曲终人不散

写作课 | 曲终人不散

-

多声部 | 主持人的话

多声部 | 主持人的话

-

多声部 | 读译策兰

多声部 | 读译策兰

-

多声部 | 与散文有关的20条

多声部 | 与散文有关的20条

-

多声部 | 面向那个沉默的巨人

多声部 | 面向那个沉默的巨人

-

人间书 | 追怀冯天瑜先生

人间书 | 追怀冯天瑜先生

-

人间书 | 湘行日记(1986年11月6日至11月19日)

人间书 | 湘行日记(1986年11月6日至11月19日)

-

人间书 | 昼长夜短

人间书 | 昼长夜短

-

家山志 | 岘山记

家山志 | 岘山记

-

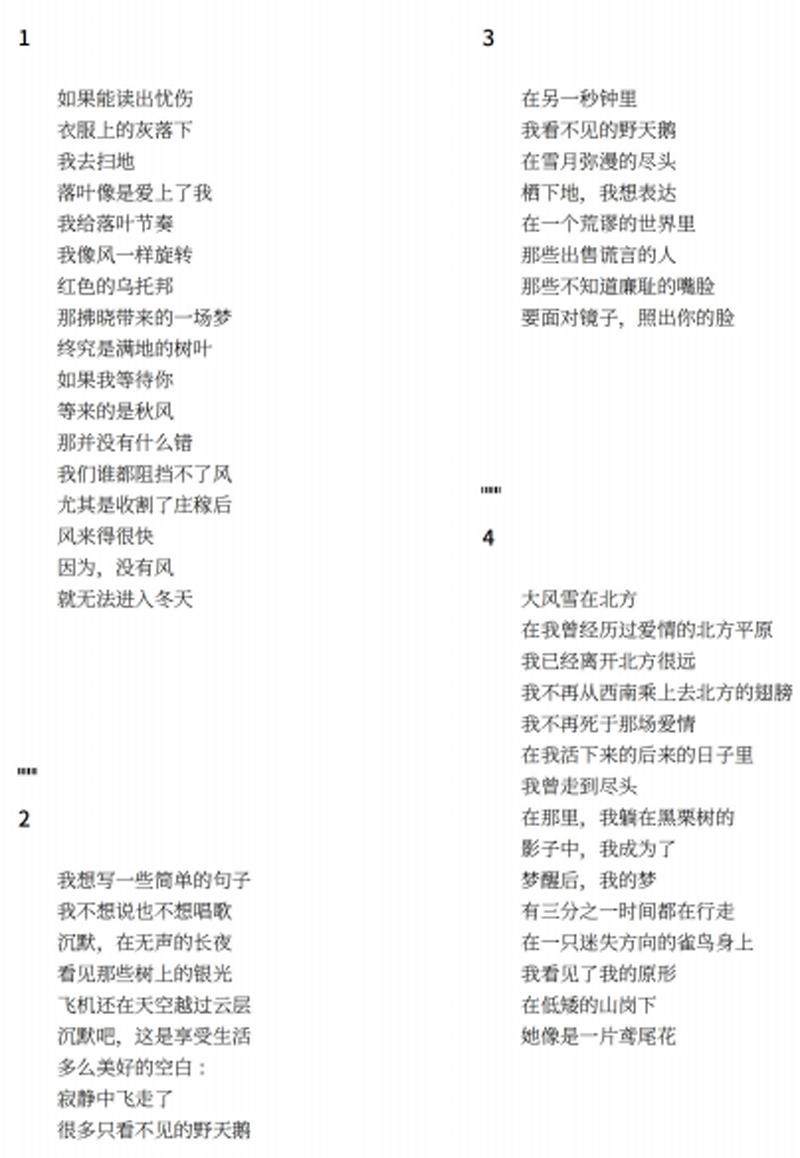

芳草诗人 | 灵魂

芳草诗人 | 灵魂

-

芳草诗人 | 诗的精神史与通向激情的写作

芳草诗人 | 诗的精神史与通向激情的写作

登录

登录