- 全部分类/

- 文学文摘/

- 小品文选刊·印象大同

扫码免费借阅

扫码免费借阅

目录

快速导航-

卷首 | 秋 颂

卷首 | 秋 颂

-

思维 | 守候人生之春

思维 | 守候人生之春

-

思维 | 择书如择偶

思维 | 择书如择偶

-

思维 | 人性的逆转

思维 | 人性的逆转

-

思维 | 最持久的关系

思维 | 最持久的关系

-

视野 | 告别梦境

视野 | 告别梦境

-

视野 | 在河之洲

视野 | 在河之洲

-

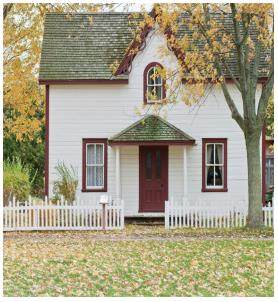

视野 | 住多久才算是家

视野 | 住多久才算是家

-

视野 | 小毕的故事

视野 | 小毕的故事

-

感悟 | 延长中年

感悟 | 延长中年

-

感悟 | 不怕俗,就怕装

感悟 | 不怕俗,就怕装

-

感悟 | 有时家人真可怕

感悟 | 有时家人真可怕

-

感悟 | 慢慢地学会吃饭

感悟 | 慢慢地学会吃饭

-

感悟 | 第三个人

感悟 | 第三个人

-

感悟 | 专心吃饭

感悟 | 专心吃饭

-

城坊 | 北京和上海

城坊 | 北京和上海

-

城坊 | 一座城,一生缘

城坊 | 一座城,一生缘

-

城坊 | 凉州的方言

城坊 | 凉州的方言

-

城坊 | 一座城,靠什么留住人的身和心

城坊 | 一座城,靠什么留住人的身和心

-

知道 | 为什么距离产生美

知道 | 为什么距离产生美

-

知道 | 《金瓶梅》杂说

知道 | 《金瓶梅》杂说

-

知道 | 学会艺术的生活

知道 | 学会艺术的生活

-

边声 | 烈日·故乡·茶

边声 | 烈日·故乡·茶

-

边声 | 看惯了的风光

边声 | 看惯了的风光

-

边声 | 父亲的“碗”

边声 | 父亲的“碗”

-

边声 | 平常茶 非常道

边声 | 平常茶 非常道

-

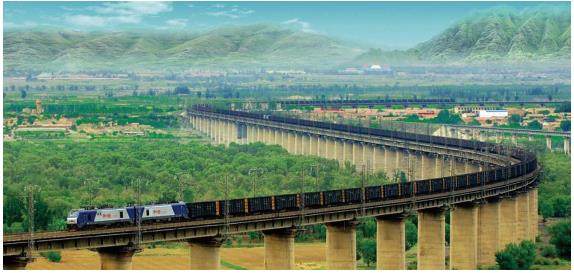

大同大不同 | 山海大秦

大同大不同 | 山海大秦

-

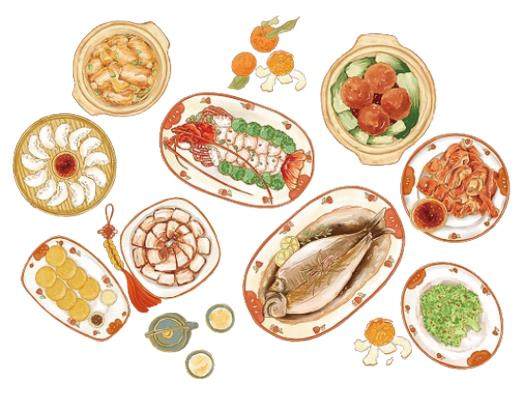

大同大不同 | 四牌楼下的深夜食堂

大同大不同 | 四牌楼下的深夜食堂

-

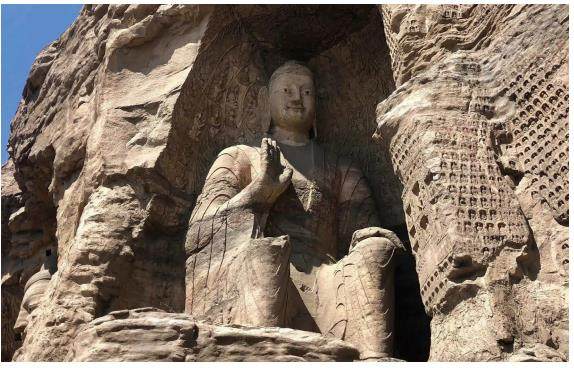

大同大不同 | 击掌大佛与凝眸千年

大同大不同 | 击掌大佛与凝眸千年

-

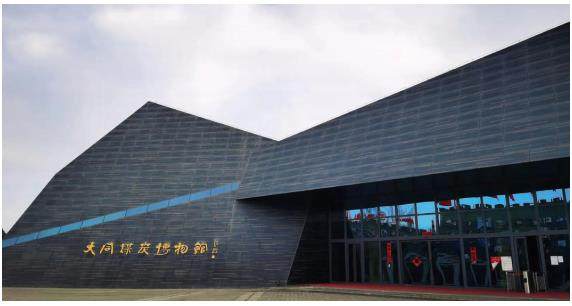

大同大不同 | 穿越古今的煤文化

大同大不同 | 穿越古今的煤文化

登录

登录